OHNE NAPOLEON UND DAS BÜRGLI

Was die Quellen zum Hintergrund von Walsers «Gehülfen» erzählen

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 2003 von Bernhard Echte

Vortrag an der Jahrestagung der Robert-Walser-Gesellschaft, 27. Juni 2003, Landgasthof Halbinsel Au, Wädenswil.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde! Dieses Referat ist einem gezielten Hinweis geschuldet, und ich werde gleich verraten, von wem er kam. Der Betreffende sitzt nämlich unter uns. Wer Robert Walser und sein Werk verehrt, der weiss um dessen verschiedene Bekenntnisse, zu seinem «Gehülfen» habe er kaum etwas erfinden müssen; es handle sich vielmehr um einen «Wirklichkeitsroman». Als Germanist ist man indes gewohnt, Autoren nicht einfach blindlings zu glauben, sondern ihre Aussagen quellenkritisch zu untersuchen, und so ist man für jeden Hinweis dankbar, der einen hinter den «Vorhang» blicken lässt. Man liest in einem Brief Walsers zwar gerne, dass der «Gehülfe» eigentlich gar kein Roman sei, sondern eher «ein Auszug aus dem schweizerischen täglichen Leben», doch weckt gerade diese merkwürdige Andeutung Neugierde auf Genaueres: Ein Unternehmer, der langsam aber sicher in Konkurs geht – das soll das schweizerische tägliche Leben sein? Ein Hochstapler gar, wie er ebenso sprichwörtlich wie literarisch im Buche steht? Da scheinen plötzlich ganz unangenehm aktuelle Fragen aufgeworfen.

Zur Bewahrung geistiger Beweglichkeit wollen wir diese Parallelen jedoch einstweilen beiseite lassen und weniger fragen, ob und warum Konkurse zum schweizerischen täglichen Leben hinzu gehören, als vielmehr herausfinden, wie sich die Verhältnisse im Hause Tobler tatsächlich präsentierten – damals, vor hundert Jahren. Walser betont auch gegenüber Carl Seelig, dass die Dinge, die er im «Gehülfen» erzählt, «ungefähr so verliefen», wie er sie in Berlin – «aus der Erinnerung» – beschrieben habe. Wie verhält es sich also mit diesem «Ungefähr so»?

Zur Bewahrung geistiger Beweglichkeit wollen wir diese Parallelen jedoch einstweilen beiseite lassen und weniger fragen, ob und warum Konkurse zum schweizerischen täglichen Leben hinzu gehören, als vielmehr herausfinden, wie sich die Verhältnisse im Hause Tobler tatsächlich präsentierten – damals, vor hundert Jahren. Walser betont auch gegenüber Carl Seelig, dass die Dinge, die er im «Gehülfen» erzählt, «ungefähr so verliefen», wie er sie in Berlin – «aus der Erinnerung» – beschrieben habe. Wie verhält es sich also mit diesem «Ungefähr so»?

Dank eines Dokuments, welches das Staatsarchiv des Kantons Zürich schamhaft, das heisst signaturlos in seinen Beständen verwahrt, vermag man diesbezüglich genauere Einblicke zu gewinnen. Gewusst hat davon bislang einzig Prof. Peter Ziegler, der seine Kenntnis uneigennützig an mich weitergab, und ich sollte bald verstehen lernen, warum sich ein vielsagendes Schmunzeln in seinem Gesicht abzeichnete, wenn er ebenso geheimnisvoll wie beiläufig von dieser Quelle sprach. In Tat und Wahrheit handelt es sich nämlich um nichts Geringeres als um das amtliche Protokoll des Konkurses Carl Dubler – nach den Regeln der schweizerischen Notariatskunst exakt dokumentiert auf 159 kalligraphisch beschriebenen Seiten, gewissermassen der wahre Roman zum literarischen, halb so lange wie dieser, doch wahrhaft erschöpfend in der Behandlung des Themas. Schweizerisches tägliches Leben? – Wir werden sehen.

Auf Seite 1 jenes Dokuments will einen zunächst ein Erstaunen anwehen. Der Konkurs, welcher da gegen Carl Dubler gefordert und dann auch eingeleitet wird, hat drei unwesentliche Summen zur Ursache: Die Leihkasse Enge/Zürich vermisst den Zahlungseingang von Fr. 155.85; Emil Fritschi, Ingenieur aus Naters, will wegen Fr. 157.55 keine Geduld mehr aufbringen, und die Giesserei Baer & Cie. in Rorschach wird wegen lächerlichen Fr. 66.80 kategorisch. Reichlich viel Getöse wegen Fr. 370.–, so will einem scheinen.

Doch den Konkursbeamten beschleicht rasch die ungemütliche Ahnung, dies könne womöglich nur die Spitze des Eisberges sein. Er beginnt helvetisch-methodisch vorzugehen und legt nach und nach ein ausserordentlich weitverzweigtes Netz an Finanzbeziehungen frei (zu welchem einem aufgeklärten Zeitgenossen erneut einige heutige Vergleichsbeispiele einfielen). Die erste Auflistung von Dublers Gläubigern ergibt immerhin eine stattliche Liste von 76 natürlichen und juristischen Personen, darunter im Übrigen auch Walser, Robert, Wädenswil.

Auf Seite 1 jenes Dokuments will einen zunächst ein Erstaunen anwehen. Der Konkurs, welcher da gegen Carl Dubler gefordert und dann auch eingeleitet wird, hat drei unwesentliche Summen zur Ursache: Die Leihkasse Enge/Zürich vermisst den Zahlungseingang von Fr. 155.85; Emil Fritschi, Ingenieur aus Naters, will wegen Fr. 157.55 keine Geduld mehr aufbringen, und die Giesserei Baer & Cie. in Rorschach wird wegen lächerlichen Fr. 66.80 kategorisch. Reichlich viel Getöse wegen Fr. 370.–, so will einem scheinen.

Doch den Konkursbeamten beschleicht rasch die ungemütliche Ahnung, dies könne womöglich nur die Spitze des Eisberges sein. Er beginnt helvetisch-methodisch vorzugehen und legt nach und nach ein ausserordentlich weitverzweigtes Netz an Finanzbeziehungen frei (zu welchem einem aufgeklärten Zeitgenossen erneut einige heutige Vergleichsbeispiele einfielen). Die erste Auflistung von Dublers Gläubigern ergibt immerhin eine stattliche Liste von 76 natürlichen und juristischen Personen, darunter im Übrigen auch Walser, Robert, Wädenswil.

Walser allerdings machte – im Gegensatz zu seinen geschäftstüchtigen Mitgläubigern – keine Forderungen an Herrn Dubler geltend. Die literarische Hommage an den Ingenieur war also keine billige, sondern besass ein reales Gegenstück in Walsers Grosszügigkeit, seinen gescheiterten einstigen Prinzipal nicht betreibungsamtlich zu behelligen. Das hielten andere ganz anders, und sie hatten – ohne Zweifel – auch reichlich Anlass dazu.

Doch zunächst: Wer war Dubler eigentlich? Zu Fragen der Identität konsultiert man in der Schweiz am besten die Akten der Steuerverwaltung, die aller psychologischen Spekulation an Faktenwissen weit überlegen sind.

Ingenieur Carl Dubler (1871-1925).

Einband des Konkursprotokolls von 1904/05 betreffend Carl Dubler.

Für Carl Dubler finden sich dort die Angaben, dass er 1871 geboren war, aus Wohlen im Aargau stammte, den Beruf des Maschinentechnikers ausübte und über ein Vermögen von Fr. 11000.– nebst einem Einkommen von jährlich Fr. 3500.– verfügte. Er hatte sich am 19. November 1902, aus Winterthur kommend, mit seiner vierköpfigen Familie in Wädenswil angemeldet, war Eigentümer eines Hauses an der Seefahrt, das er «zum Abendstern» taufte und das die Sparcassa Wädenswil – notabene das älteste Bankinstitut dieser Art im Kanton Zürich – mit Fr. 20000.– belehnte. Im Jahr 1903 führte der Mann ordnungsgemäss seine Steuern ab, was damals hiess: Fr. 10.– für die Kirchgemeinde, Fr. 18.– für die Schulgemeinde und Fr. 24.– für die politische Gemeinde, total also Fr. 52.– – solche Zeiten mag man sich zurückwünschen… (Walser im Übrigen zahlte total Fr. 1.80 Steuern, so als habe er bei Dubler ganz ordnungsgemäss einen Lohn bezogen). Wie rasch die Dublersche Herrlichkeit zerrann, zeigt das Steuerregister vom darauffolgenden Jahr 1904: Mit ganzen Fr. 5.– schlägt der Ingenieur hier noch zu Buche, bleibt diesen Betrag aber schuldig, was den zuständigen Beamten zur lakonischen Marginalie veranlasst: «Fort, kein Vermögen mehr, ist in Konkurs, fort.» Tatsächlich hatte sich Dubler am 8. Juli 1904 nach Zürich IV abgemeldet – das Proletarierquartier der Limmatstadt.

Dort focht er nun einen zähen Kampf gegen die Schar seiner Gläubiger. Am Anfang vermochte er noch den Eindruck zu erwecken, als liesse sich die Angelegenheit einigermassen in Minne regeln. Der Beamte des Konkursamtes hielt zuversichtlich fest, dass seitens des Konkursiten die Absicht bestehe, die Verbindlichkeiten mit einem Nachlassvertrag und einem Accomodement von 25 Prozent zu regeln – und noch die erste Gläubigerversammlung, die am 10. März 1904 im Wädenswiler Hotel «Engel» stattfand verlief mit dieser Aussicht recht moderat. Der Mann hatte – so schien es – ja doch noch allerhand Gelder im Rücken: Liegenschaften der Familie, sodann eine stattliche Zahl von Grossuhren bei diversen Bahnverwaltungen, Patente usw. Man ging daran, diese mutmasslichen Aktiva der Reihe nach abzuklopfen.

Dort focht er nun einen zähen Kampf gegen die Schar seiner Gläubiger. Am Anfang vermochte er noch den Eindruck zu erwecken, als liesse sich die Angelegenheit einigermassen in Minne regeln. Der Beamte des Konkursamtes hielt zuversichtlich fest, dass seitens des Konkursiten die Absicht bestehe, die Verbindlichkeiten mit einem Nachlassvertrag und einem Accomodement von 25 Prozent zu regeln – und noch die erste Gläubigerversammlung, die am 10. März 1904 im Wädenswiler Hotel «Engel» stattfand verlief mit dieser Aussicht recht moderat. Der Mann hatte – so schien es – ja doch noch allerhand Gelder im Rücken: Liegenschaften der Familie, sodann eine stattliche Zahl von Grossuhren bei diversen Bahnverwaltungen, Patente usw. Man ging daran, diese mutmasslichen Aktiva der Reihe nach abzuklopfen.

Bahnhof Oetwil der Wetzikon–Meilen mit Reklame-Uhr von Carl Dubler. Aufnahme um 1905.

Die Immobilien also: Das Haus «zum Abendstern», so erwies sich recht bald, war überraschenderweise stärker belehnt, als zunächst angenommen. Die Sparcassa Wädenswil hatte bereits im Mai 1903 einen weiteren Transfix von Fr. 6000.– gewährt, wobei niemand von der Tatsache Kenntnis hatte, dass Dubler auch beim Vorbesitzer des Hauses, einem gewissen Heinrich Pestalozzi-Treichler, welcher in Lausanne lebte, noch mit Fr. 11000.– in der Kreide stand. Auf der konkursamtlichen Versteigerung, die für den Juli 1904 angesetzt, wollte denn auch niemand für das «anscheinend schmucke» Haus bieten: Für die Fr. 24500.–, die das Konkursamt als Mindestpreis angesetzt hatte, rührte sich keine Hand – auch bei der zweiten Gant nicht. So musste der Gläubiger und Vorbesitzer Pestalozzi-Treichler im fernen Lausanne schliesslich in den sauren Apfel beissen und das Haus zurückerwerben, um die grundpfandlich abgesicherten Ansprüche der Bank zu befriedigen. Die Bank sollte so ziemlich der einzige Gläubiger bleiben, der das gute Ende für sich behielt – diesbezüglich hat sich bei der Sparcassa 1816 und am «schweizerischen täglichen Leben» bis heute wenig geändert.

Doch wie war es mit Dublers anderen Vermögenswerten? War da wirklich nichts zu holen? Stammte er nicht aus einer angesehenen Familie? War der Vater nicht immerhin Major gewesen, der bei seinem Tod 1902 ein ansehnliches Liegenschaftsvermögen hinterliess? In der Tat. Schon auf der ersten Gläubigerversammlung sah sich der Konkursbeamte jedoch zu einer vorsichtigen Mahnung veranlasst: Der Konkursit habe das Immobilienvermögen seiner verwitweten Mutter mit Fr. 70000.– bis 75000.– angegeben; es seien aber noch weitere fünf Geschwister anspruchsberechtigt und Dubler habe schon mehr als den ihm zustehenden Anteil als Erbvorbezug erhalten. Die Mutter könne zur Sache nicht befragt werden, da sie für längere Zeit «landesabwesend» sei und von den Geschwistern müsse vermeldet werden, dass sie sich kurzerhand in die Liste der Gläubiger hatten eintragen lassen. Gleiches gelte im Übrigen auch für Dublers Ehefrau Frieda, geb. Grässli, die im Laufe der Ehe dem Unternehmen ihres Mannes Fr. 500.– habe zukommen lassen und auf Rückzahlung dieses Betrages bestehe. Dieser Forderung verlieh die Ehefrau bald mit Hilfe eines Anwalts Nachdruck, der das Geld nicht nur einzuklagen versuchte, sondern auch gleich noch die Scheidung beantragte.

Doch wie war es mit Dublers anderen Vermögenswerten? War da wirklich nichts zu holen? Stammte er nicht aus einer angesehenen Familie? War der Vater nicht immerhin Major gewesen, der bei seinem Tod 1902 ein ansehnliches Liegenschaftsvermögen hinterliess? In der Tat. Schon auf der ersten Gläubigerversammlung sah sich der Konkursbeamte jedoch zu einer vorsichtigen Mahnung veranlasst: Der Konkursit habe das Immobilienvermögen seiner verwitweten Mutter mit Fr. 70000.– bis 75000.– angegeben; es seien aber noch weitere fünf Geschwister anspruchsberechtigt und Dubler habe schon mehr als den ihm zustehenden Anteil als Erbvorbezug erhalten. Die Mutter könne zur Sache nicht befragt werden, da sie für längere Zeit «landesabwesend» sei und von den Geschwistern müsse vermeldet werden, dass sie sich kurzerhand in die Liste der Gläubiger hatten eintragen lassen. Gleiches gelte im Übrigen auch für Dublers Ehefrau Frieda, geb. Grässli, die im Laufe der Ehe dem Unternehmen ihres Mannes Fr. 500.– habe zukommen lassen und auf Rückzahlung dieses Betrages bestehe. Dieser Forderung verlieh die Ehefrau bald mit Hilfe eines Anwalts Nachdruck, der das Geld nicht nur einzuklagen versuchte, sondern auch gleich noch die Scheidung beantragte.

Der Versuch, von Seiten der Familie noch Geld zu erhalten, erwies sich mithin als Rohrkrepierer. Man hatte damit vielmehr schlafende Hunde geweckt und die Zahl der juristisch entschlossenen Gläubiger erhöhte sich nun auf über achtzig.

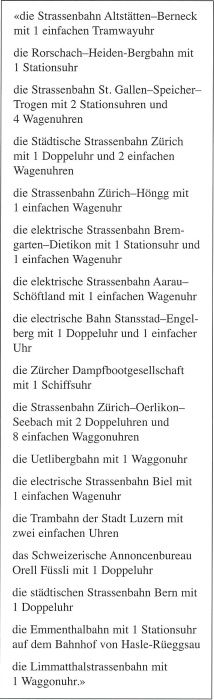

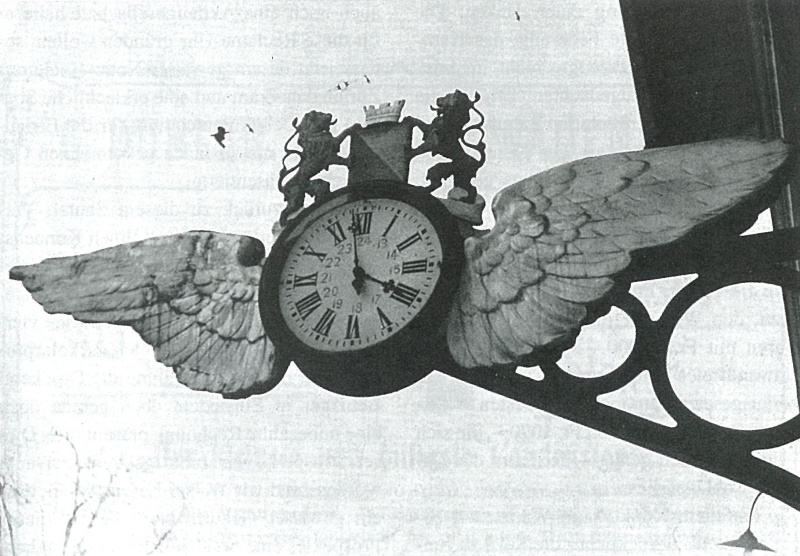

Nun, immerhin waren da aber noch die Reclame-Uhren, in die Dubler sein Vermögen «geworfen» hatte, wie er sich – Walser zufolge – auszudrücken beliebte. Diese Uhr, die es in zwei Versionen gab: als prachtvolle Stationsuhr, der man ein «Adlerflügelpaar aus scheinbarem Gold oder Silber angehängt» hatte, sowie als Waggonuhr mit etwas schlichteren, beidseits montierten Reklameflächen – diese Uhr bildete offenbar das Kerngeschäft des Dubler’schen Unternehmens. Gegenüber dem Konkursbeamten gab er an, dass bei zahlreichen Bahnverwaltungen noch Rechnungen für gelieferte Uhren offen seien und auch bei verschiedenen Herstellern noch Uhren lägen; das Ganze schätze er auf Fr. 12000.–, die zu den Aktiva zu rechnen seien.

Man ging dem nach. Hier schien tatsächlich noch einiges Geld locker gemacht werden zu können. Tatsächlich schossen ja gerade die elektrischen Bahnen überall wie Pilze nur so aus dem Boden, und die Liste der von Dubler belieferten Gesellschaften war lang und klang vielversprechend: Die im Oktober 1903 eröffnete Wetzikon-Meilen-Bahn hatte beispielsweise ihre 6 grösseren Stationen und 7 Waggons mit Dubler’schen Uhren ausgerüstet. Weiterhin standen zu Buche:

Diese Liste las sich immerhin ganz anständig – Dubler schien in der ganzen Deutschschweiz Vertriebsanstrengungen für seine Reclame-Uhren unternommen zu haben. Demnach musste hier wohl noch Geld zu holen sein. Eine solche Uhr war anscheinend eine Erfindung, die dem Zeitgeschmack entsprach und einen gewissen Absatz gefunden hatte. Auch war ein Eidgenössisches Patent darauf erteilt worden. Die Patentgesuche in Deutschland und Österreich waren allerdings noch pendent; es waren da noch zwei kostspielige Prozesse hängig. Und wie war das Faktum einzuschätzen, dass die zwei Anwaltsbüros, die mit der Wahrnehmung der Dubler’schen Patentinteressen beauftragt waren, verlauten liessen, ihre Honorarrechnungen seien noch unbeglichen?

Nach und nach machte sich wegen der Uhren eine gewisse Ernüchterung breit. So hielt der Konkursbeamte unter Punkt 27 seines Berichtes fest: «Die Direction der städtischen Strassenbahn Zürich teilt uns unter dem 11. April mit, dass sie noch im Besitze von 3 Reclame-Uhren sei, welche wegen Unbrauchbarkeit aus den Tramwagen entfernt werden mussten und uns zur Verfügung stünden. Ebenso wurde schon vor der Konkurseröffnung Carl Dubler von der Strassenbahn St. Gallen–Speicher–Trogen aufgefordert, die auf der dortigen Linie angebrachten Uhren in Ordnung zu bringen. Mit Zuschrift vom 20. April wurden die obgenannten Gesellschaften eingeladen, die nicht mehr functionierenden Uhren diesseitiger Amtsstelle einzusenden.»

Nach und nach machte sich wegen der Uhren eine gewisse Ernüchterung breit. So hielt der Konkursbeamte unter Punkt 27 seines Berichtes fest: «Die Direction der städtischen Strassenbahn Zürich teilt uns unter dem 11. April mit, dass sie noch im Besitze von 3 Reclame-Uhren sei, welche wegen Unbrauchbarkeit aus den Tramwagen entfernt werden mussten und uns zur Verfügung stünden. Ebenso wurde schon vor der Konkurseröffnung Carl Dubler von der Strassenbahn St. Gallen–Speicher–Trogen aufgefordert, die auf der dortigen Linie angebrachten Uhren in Ordnung zu bringen. Mit Zuschrift vom 20. April wurden die obgenannten Gesellschaften eingeladen, die nicht mehr functionierenden Uhren diesseitiger Amtsstelle einzusenden.»

Die besagten Gesellschaften und einige weitere dazu liessen sich in der Folge nicht lange bitten und sandten die Uhren nur zu gerne zurück; sie müssen sich im Konkursamt Wädenswil bald gestapelt haben, denn so einleuchtend und vielversprechend Dublers Patent anfangs auch hatte aussehen mögen – bei den Waggonuhren hatte die technische Umsetzung einen Haken: Die diagonal angebrachte Federung, das Kernstück des Patents, erzeugte nicht im mindesten den ihr zugedachten Effekt: die Schwingungen im rüttelnden Bahnwagen zu mindern – im Gegenteil: Die Konstruktion erwies sich vielmehr als bestens geeignet, Resonanzkatastrophen zu erzeugen und das Funktionieren der Uhr in kurzer Zeit vollständig zum Erliegen zu bringen. Und wie kam dieser Herr Ingenieur Dubler überhaupt dazu, den Wert der ihm noch gehörenden Uhren mit Fr. 12000.– anzugeben? Selbst einwandfreies Funktionieren der Stücke vorausgesetzt, kam man beim besten Willen nur auf eine Summe von Fr. 1070.–, die sich – zuversichtlich genug – der Liste der Aktiva zuschlagen liess.

Die von Carl Dubler entwickelte Stationsuhr mit Adlerflügelpaar.

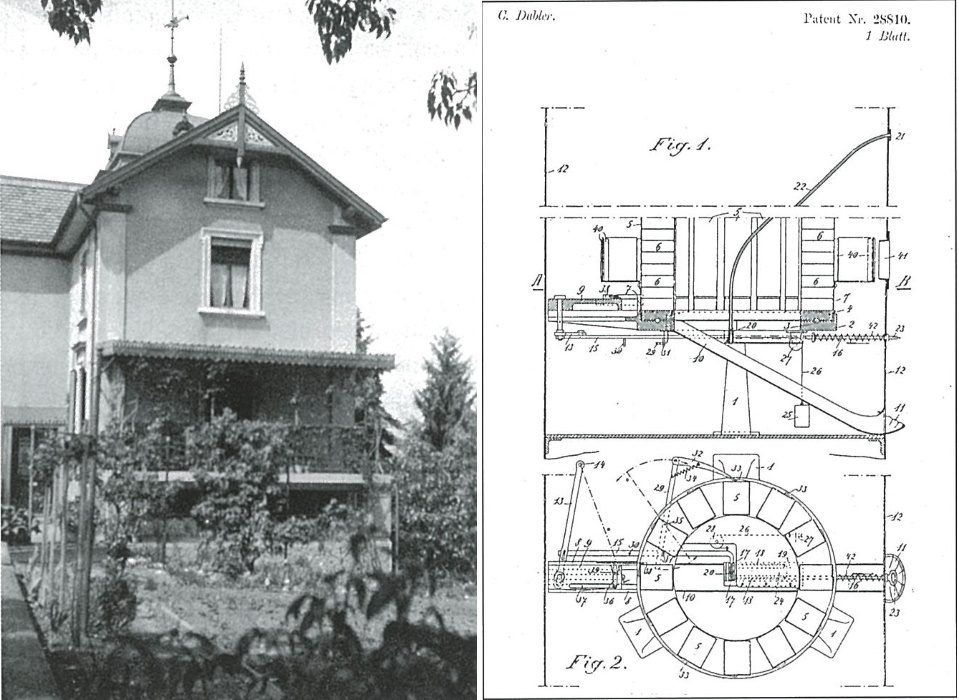

Villa Abendstern. Unter der Terasse befand sich das Technische Büro von Carl Dubler.

1903 liess Carl Dubler den von ihm entwickelten «Schützenautomat» patentieren.

Auf dem Konkursamt Wädenswil begann man nachdrücklicher die Stirn zu runzeln; weitere Frustrationen für die Gläubiger liessen nicht lange auf sich warten. So hatte man bald zur Kenntnis zu nehmen, dass Dubler in allerlei Prozesse verstrickt war, Forderungen an ihn betreffend; am Bezirksgericht Horgen waren hängig deren drei, in Zürich dito; da war es vor allem ein Vertreter namens Theodor Sauter, der angab, für Dublers Produkte gereist zu sein, und dafür eine Provisionsforderung von Fr. 2095.– geltend machte. Herrgott! – wie erklärte sich eine derartige Summe, wenn dieser Dubler doch kaum etwas verkauft zu haben schien? Dem Konkursbeamten begann zu schwanen, dass da auch allerlei Trittbrettfahrer auf den Zug sprangen, um sich aus der Konkursmasse noch Beträge rauszupicken, für deren Anspruch jegliche Grundlage fehlte. Schweizerisches tägliches Leben? Wie auch immer. Was blieb dem geplagten Notariatsbeamten anderes übrig, als den Prozess im Namen der übrigen Gläubiger und zur Wahrung der Konkursmasse weiterzuführen. Und dieser Dubler hatte wirklich keinen Grössenwahn ausgelassen – auch noch eine Aktiengesellschaft hatte er für diese Reclame-Uhr gründen wollen, sodass jetzt da ein gewisser Notar Bocle aus Zürich daherkam und eine erkleckliche Spesen- und Gebührenrechnung für die Errichtung dieser nie zustande gekommenen Gesellschaft präsentierte.

Doch zurück zu diesem Sauter: Was wollte der verkauft haben? Einen Kondenstopf namens «Gnom». Nach der Reclame-Uhr eine weitere Erfindung des Herrn Ingenieur! Ja richtig, dazu gab es ja diesen vierseitigen aufwendig gestalteten Zirkularprospekt, für dessen Herstellung die Druckerei Benziger in Einsiedeln eben gerade noch eine unbezahlte Rechnung präsentierte. Dieser Prospekt war breit gestreut versandt worden (und wir Walser-Leser wissen, dass ein gewisser Gehülfe beim Falzen dieses Prospektes eine beschauliche Freude gehabt hatte). Dieser Kondenstopf oder Wasserabscheider erwies sich trotz aller Nachforschungen als merkwürdige Fiktion. Kein Stück davon war in der Konkursmasse zu finden, weder im Hause «zum Abendstern», noch bei den Herstellern. Die Falten des Beamten auf dem Konkursamt Wädenswil wurden tiefer und tiefer.

Doch zurück zu diesem Sauter: Was wollte der verkauft haben? Einen Kondenstopf namens «Gnom». Nach der Reclame-Uhr eine weitere Erfindung des Herrn Ingenieur! Ja richtig, dazu gab es ja diesen vierseitigen aufwendig gestalteten Zirkularprospekt, für dessen Herstellung die Druckerei Benziger in Einsiedeln eben gerade noch eine unbezahlte Rechnung präsentierte. Dieser Prospekt war breit gestreut versandt worden (und wir Walser-Leser wissen, dass ein gewisser Gehülfe beim Falzen dieses Prospektes eine beschauliche Freude gehabt hatte). Dieser Kondenstopf oder Wasserabscheider erwies sich trotz aller Nachforschungen als merkwürdige Fiktion. Kein Stück davon war in der Konkursmasse zu finden, weder im Hause «zum Abendstern», noch bei den Herstellern. Die Falten des Beamten auf dem Konkursamt Wädenswil wurden tiefer und tiefer.

Prospekt für den Dampfwasser-Ableiter «Gnom», einer weiteren Erfindung von Carl Dubler.

Aber Halt. Da gab es doch noch den so genannten Krankenstuhl. Auch ein Patent, oder zumindest eine Erfindung, die zur Patentierung angemeldet war. Das heisst nein – man wurde ganz kopflos bei all diesen Verwicklungen – Dubler hatte einem gewissen Jean Bärchinger aus Rorschach dessen Krankenstuhlpatent abgekauft, das heisst, nicht eigentlich abgekauft, sondern nur einen Vertrag darüber abgeschlossen und dann das vereinbarte Honorar nicht bezahlt – deswegen figurierte dieser Bärchinger ja auch auf der Liste der Gläubiger, gut, das heisst, nicht gut – item: Das Krankenstuhlpatent bzw. das entsprechende Patentgesuch lautete immerhin auf Dublers Namen, doch was schrieb da die Maschinenfabrik Schelling & Stäubli aus Horgen? «Nach der Dublerschen und eigenen Construction sind von der Schelling & Stäubli zwölf Stühle erstellt worden, an welchen jedoch die Erstellerin ein Retentionsrecht für ihre Forderung von Fr. 470.– geltend macht. Herr Stäubli als Vertreter der genannten Firma erklärt, dass zufolge der von ihm selbst angebrachten Verbesserungen an der Rückenlehne des Stuhles die Dublersche Erfindung wertlos sei.»

Wiederum also Fehlanzeige in Sachen Aktiva. Im Gegenteil: Es gab da nun zwar die 12 neuen Krankenstühle Stäubli’scher Ausführung, doch wer sollte die Fr. 470.– bezahlen? Und Modelleur Abri aus Zollikon kam auch noch mit einer Rechnung daher – für ein zusammenklappbares kleines Modell, dass er von dem Stuhl für Dubler gemacht habe, ohne je entgolten worden zu sein. (Wir haben das Modell aus Robert Walsers Roman noch in schönster Erinnerung.)

Nebenbemerkung: Immerhin gab es einen in dieser Angelegenheit, der sich bezüglich Krankenstuhl nicht entmutigen liess. Wäre doch gelacht, wenn daraus nicht doch noch ein anständiges Patent zu machen wäre, scheint sich Carl Dubler gedacht zu haben und setzte es, nachdem er den Konkurs überstanden hatte, drei Jahre später doch noch beim eidgenössischen Patentamt durch, dass ihm für seine Erfindung zusammen mit einem Emil Weber aus Bremgarten Patentschutz gewährt wurde. Für die Gläubiger kam diese gute Nachricht allerdings zu spät.

Wiederum also Fehlanzeige in Sachen Aktiva. Im Gegenteil: Es gab da nun zwar die 12 neuen Krankenstühle Stäubli’scher Ausführung, doch wer sollte die Fr. 470.– bezahlen? Und Modelleur Abri aus Zollikon kam auch noch mit einer Rechnung daher – für ein zusammenklappbares kleines Modell, dass er von dem Stuhl für Dubler gemacht habe, ohne je entgolten worden zu sein. (Wir haben das Modell aus Robert Walsers Roman noch in schönster Erinnerung.)

Nebenbemerkung: Immerhin gab es einen in dieser Angelegenheit, der sich bezüglich Krankenstuhl nicht entmutigen liess. Wäre doch gelacht, wenn daraus nicht doch noch ein anständiges Patent zu machen wäre, scheint sich Carl Dubler gedacht zu haben und setzte es, nachdem er den Konkurs überstanden hatte, drei Jahre später doch noch beim eidgenössischen Patentamt durch, dass ihm für seine Erfindung zusammen mit einem Emil Weber aus Bremgarten Patentschutz gewährt wurde. Für die Gläubiger kam diese gute Nachricht allerdings zu spät.

Diese mochten zuletzt noch auf den «Schützenautomaten» setzen. Auch dafür war eine umfangreiche Patentschrift deponiert und harrte der eidgenössischen Anerkennung. Vom Konkursamt Wädenswil höflich um eine Stellungnahme gebeten, liessen die hohen Patentverwalter jedoch verlauten, dass der Schützenautomat zwar provisorisch patentiert sei, «der Modellausweis für das Patent jedoch nicht gewährleistet sei, indem aus den Photographien nicht sämmtliche im Hauptanspruch aufgestellten Merkmale zu erkennen wären». Statt dessen eine Rechnung über Fr. 595.05 von Ferdinand Vogel, mechanische Werkstätte in Küsnacht, für den Prototyp des Automaten. Wenigstens interessierte sich der Schützenverein Wädenswil für das imposante mannshohe Gerät. Gut, dass man dafür also einen Käufer hatte. Käufer? Nein, nein – die Wädenswiler Schützen präsentierten einen Brief, in welchem Dubler zugesichert hatte, dem Verein einen Prototyp kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Schützen grinsten in echt Bärenswil’scher, d.h. heimlichfeisser Weise auf den Stockzähnen und nahmen den schönen Automaten kurzerhand mit – gratis und franko.

Woher also noch Aktiva nehmen? Hatte dieser Dubler vielleicht noch irgendwas verpfändet? Richtig, seine goldene Uhr und ein Brillantring der Frau lagen noch auf dem Leihhaus in Zürich-Enge. Das hatte man in einem Verhör mit Strafandrohung aus dem Konkursiten herausbringen können. Allerdings gab Dubler an, den Leihschein vor einiger Zeit mit seiner Brieftasche verloren zu haben. Das Leihhaus in Zürich-Enge stellte sich stur. Ohne Leihschein gebe man nichts heraus und komme da auch das Konkursamt Wädenswil daher.

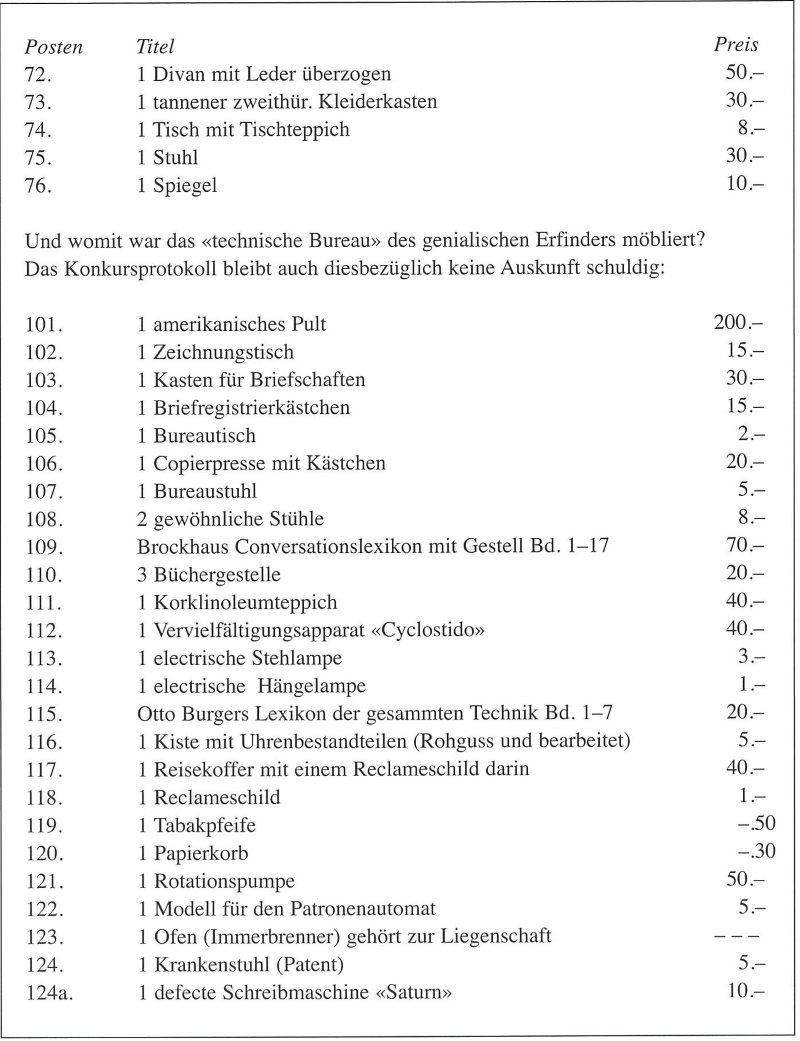

Aber das Inventar des Hauses: Da musste noch etwas zu holen sein. Man ging mit äusserster Genauigkeit vor und listete jedes Möbelstück, jeden Teppich, jeden Spiegel, jedes Buch und was sonst noch im Hause gefunden werden konnte, auf. Der heutige Literaturhistoriker ist also in der glücklichen Lage, sich für einmal vom Interieur eines weltliterarischen Schauplatzes ein exaktes Bild machen zu können. Walsers Turmzimmer zum Beispiel: Wie war das möbliert?

Konkursprotokoll.

Kaum zu glauben, dass dies alles auf knapp 24 m2 Platz hatte, denn so klein war und ist ja dieses technische Büro, zu dem man noch immer über eine Treppe, «die eher für Hühner als für Menschen gemacht schien», gelangen kann.

Auch das Wohnzimmer der Familie war ja im Übrigen nicht grösser: Da sass die Familie im Herbst und Winter alle Tage und spielte bekanntlich Karten. Die Einrichtung war Folgende:

Das hat uns Walser also unterschlagen: den Napoleon, unter dessen feurigem Blick er ein halbes Jahr tagtäglich im Kreise der Dubler’schen Familie sass. Wenn ich eine Deutung wagen darf: Mit diesem Detail wäre die Figur Toblers zur Karikatur geworden. Nichts aber scheint Walser ferner gelegen zu haben, als eine solche pointierte Verzeichnung.

Auch das Wohnzimmer der Familie war ja im Übrigen nicht grösser: Da sass die Familie im Herbst und Winter alle Tage und spielte bekanntlich Karten. Die Einrichtung war Folgende:

Das hat uns Walser also unterschlagen: den Napoleon, unter dessen feurigem Blick er ein halbes Jahr tagtäglich im Kreise der Dubler’schen Familie sass. Wenn ich eine Deutung wagen darf: Mit diesem Detail wäre die Figur Toblers zur Karikatur geworden. Nichts aber scheint Walser ferner gelegen zu haben, als eine solche pointierte Verzeichnung.

Nein, er liebte diesen Dubler offenbar wirklich – nicht als lächerlichen Westentaschen-Napoleon, sondern eher als Nachfahre des Ritters von der traurigen Gestalt, und so nahm Walser das Napoleon-Bild im Roman dezent von der Wand.

Und wie stehts eigentlich mit Walsers eigener Rolle? Retuschiert er sein eigenes Verhalten vielleicht auch? Ein wenig wohl schon. Auffällig ist jedenfalls, dass im Konkursprotokoll zwei Gläubiger auftauchen, zu denen Walser persönliche Beziehungen besass: die Uhrenfabrikanten Paul Moser und Bähni aus Biel. Aus den übrigen Zusammenhängen der Akten lässt sich ersehen, dass Dubler bis dato seine Uhren aus Sumiswald bezog, man dort aber offenbar die Lieferungen wegen offener Rechnungen eingestellt hatte. Da sprang der Gehülfe dienstbeflissen und -eifrig mit seinen persönlichen Beziehungen ein und erschloss seinem Chef neue Lieferanten und – Gläubiger.

Und wie stehts eigentlich mit Walsers eigener Rolle? Retuschiert er sein eigenes Verhalten vielleicht auch? Ein wenig wohl schon. Auffällig ist jedenfalls, dass im Konkursprotokoll zwei Gläubiger auftauchen, zu denen Walser persönliche Beziehungen besass: die Uhrenfabrikanten Paul Moser und Bähni aus Biel. Aus den übrigen Zusammenhängen der Akten lässt sich ersehen, dass Dubler bis dato seine Uhren aus Sumiswald bezog, man dort aber offenbar die Lieferungen wegen offener Rechnungen eingestellt hatte. Da sprang der Gehülfe dienstbeflissen und -eifrig mit seinen persönlichen Beziehungen ein und erschloss seinem Chef neue Lieferanten und – Gläubiger.

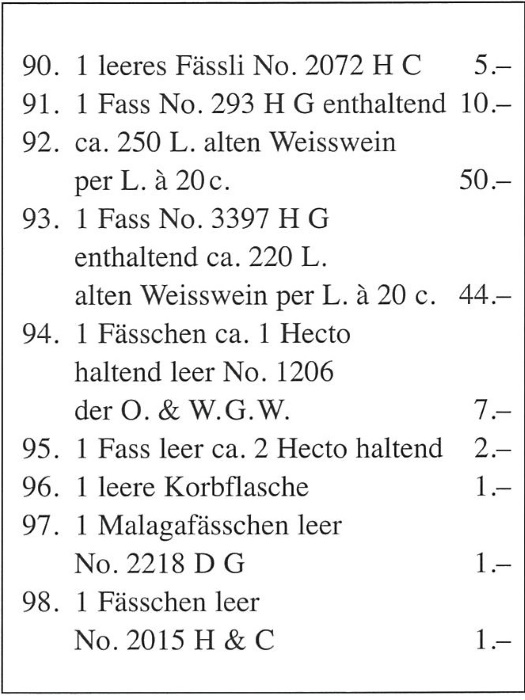

Dies jedoch nur en passant. Bei der Schilderung des Weinkellers verfuhr Walser dann wieder naturgetreu. Der Beamte des Konkursamts konnte dort noch dingfest machen:

In Dublers Keller lagerten also noch respektable 470 Liter Weisswein, die noch hätten – wie es im Roman so treffend heisst – «verknallt» werden können – wären da nicht diese humorlosen Betreibungsbeamten gewesen. Schade drum.

Insgesamt aber kann man Dubler eine gewisse Effizienz im Optimieren der Passiva bei gleichzeitiger Minimierung der Aktiva nicht absprechen. Das Konkursprotokoll schliesst auf S. 158 mit einem Fehlbetrag von stattlichen Fr. 57668.72. Was dies nach heutiger Kaufkraft bedeutet, ist kaum exakt zu veranschlagen. Als Minimum wäre jedoch der Faktor 20 anzunehmen.

Walser war zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung aber schon nicht mehr im Hause. Am 5. Januar 1904 meldete er sich aus Wädenswil ab, 5 Wochen bevor der Konkurs des «technischen Bureaus Tobler» unabwendbar werden sollte. Ein letztes Mal war er Anfang des neuen Jahres einen der beiden Wege ins Dorf gegangen – vielleicht der Landstrasse, d.h. Seestrasse entlang, wo er seinen versoffenen Vorgänger Wirsich aus der «Rose» (heute «Schäfli») gezogen hatte. Apropos – wer war das eigentlich, dieser Wirsich? Mit bürgerlichem Namen hiess er Johann Heinrich Albert Wintsch, war 1871 geboren, gab seinen Beruf mit Buchhalter an und scheint wohl ein etwas «wirre Siech» gewesen zu sein. Ob Walser auf diesem letzten Gang tatsächlich mit ihm zusammen unterwegs war? Wir wissen es nicht. Vielleicht nahm er auch den anderen, von ihm bevorzugten Weg ins Dorf. Er führte über den grünen Hügel, auf dem es damals nur den Lätten gab mit einem vorgelagerten Gehöft, das heute abgerissen ist. Die Obstbäume standen nun kahl und entlaubt da, die im Sommer ihre grüne Pracht ausgebreitet hatten. Überhaupt dieser wunderbare Sommer! Ihm schien, kaum je zuvor habe er ihn so intensiv erlebt und verspürt wie in diesem merkwürdigen Bärenswil, in welchem sich ländliche Idylle mit städtischen Elementen so eigentümlich mischten. Und wo, «in welcher Gegend der Welt, gab es solche Turmzimmer», wie er im «Abendstern» eines hatte bewohnen dürfen? Dieser Sommer hatte ihn in seine «üppigen grünen Arme» genommen und an seine «blühende und duftende Brust» gedrückt. Ja, diesem grünen Hügel würde er eine dankbare Erinnerung bewahren. Und dezent verschweigt er, dass es auf dem Weg, den er so gerne und oft zur Post gegangen war, etwas gab, das ihm eigentlich missfiel: das bizarre Wahrzeichen des damaligen Wädenswil, das Bürgli. Für solch monströse historistischen Bauten hatte Walser wenig übrig, und mochten sie auch noch so imponierend und unübersehbar sein. So überging er das Bürgli im Roman ebenso geflissentlich, wie er es beim Napoleon-Porträt in Dublers Wohnzimmer getan hatte. Über solche Weglassungen mochten poesielose Heimathistoriker schreiben und reden – so, wie dies meine Wenigkeit soeben ein wenig getan hat.

Walser war zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung aber schon nicht mehr im Hause. Am 5. Januar 1904 meldete er sich aus Wädenswil ab, 5 Wochen bevor der Konkurs des «technischen Bureaus Tobler» unabwendbar werden sollte. Ein letztes Mal war er Anfang des neuen Jahres einen der beiden Wege ins Dorf gegangen – vielleicht der Landstrasse, d.h. Seestrasse entlang, wo er seinen versoffenen Vorgänger Wirsich aus der «Rose» (heute «Schäfli») gezogen hatte. Apropos – wer war das eigentlich, dieser Wirsich? Mit bürgerlichem Namen hiess er Johann Heinrich Albert Wintsch, war 1871 geboren, gab seinen Beruf mit Buchhalter an und scheint wohl ein etwas «wirre Siech» gewesen zu sein. Ob Walser auf diesem letzten Gang tatsächlich mit ihm zusammen unterwegs war? Wir wissen es nicht. Vielleicht nahm er auch den anderen, von ihm bevorzugten Weg ins Dorf. Er führte über den grünen Hügel, auf dem es damals nur den Lätten gab mit einem vorgelagerten Gehöft, das heute abgerissen ist. Die Obstbäume standen nun kahl und entlaubt da, die im Sommer ihre grüne Pracht ausgebreitet hatten. Überhaupt dieser wunderbare Sommer! Ihm schien, kaum je zuvor habe er ihn so intensiv erlebt und verspürt wie in diesem merkwürdigen Bärenswil, in welchem sich ländliche Idylle mit städtischen Elementen so eigentümlich mischten. Und wo, «in welcher Gegend der Welt, gab es solche Turmzimmer», wie er im «Abendstern» eines hatte bewohnen dürfen? Dieser Sommer hatte ihn in seine «üppigen grünen Arme» genommen und an seine «blühende und duftende Brust» gedrückt. Ja, diesem grünen Hügel würde er eine dankbare Erinnerung bewahren. Und dezent verschweigt er, dass es auf dem Weg, den er so gerne und oft zur Post gegangen war, etwas gab, das ihm eigentlich missfiel: das bizarre Wahrzeichen des damaligen Wädenswil, das Bürgli. Für solch monströse historistischen Bauten hatte Walser wenig übrig, und mochten sie auch noch so imponierend und unübersehbar sein. So überging er das Bürgli im Roman ebenso geflissentlich, wie er es beim Napoleon-Porträt in Dublers Wohnzimmer getan hatte. Über solche Weglassungen mochten poesielose Heimathistoriker schreiben und reden – so, wie dies meine Wenigkeit soeben ein wenig getan hat.

In Dublers Keller lagerten also noch respektable 470 Liter Weisswein, die noch hätten – wie es im Roman so treffend heisst – «verknallt» werden können – wären da nicht diese humorlosen Betreibungsbeamten gewesen. Schade drum.

Insgesamt aber kann man Dubler eine gewisse Effizienz im Optimieren der Passiva bei gleichzeitiger Minimierung der Aktiva nicht absprechen. Das Konkursprotokoll schliesst auf S. 158 mit einem Fehlbetrag von stattlichen Fr. 57668.72. Was dies nach heutiger Kaufkraft bedeutet, ist kaum exakt zu veranschlagen. Als Minimum wäre jedoch der Faktor 20 anzunehmen.

Walser war zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung aber schon nicht mehr im Hause. Am 5. Januar 1904 meldete er sich aus Wädenswil ab, 5 Wochen bevor der Konkurs des «technischen Bureaus Tobler» unabwendbar werden sollte. Ein letztes Mal war er Anfang des neuen Jahres einen der beiden Wege ins Dorf gegangen – vielleicht der Landstrasse, d.h. Seestrasse entlang, wo er seinen versoffenen Vorgänger Wirsich aus der «Rose» (heute «Schäfli») gezogen hatte. Apropos – wer war das eigentlich, dieser Wirsich? Mit bürgerlichem Namen hiess er Johann Heinrich Albert Wintsch, war 1871 geboren, gab seinen Beruf mit Buchhalter an und scheint wohl ein etwas «wirre Siech» gewesen zu sein. Ob Walser auf diesem letzten Gang tatsächlich mit ihm zusammen unterwegs war? Wir wissen es nicht. Vielleicht nahm er auch den anderen, von ihm bevorzugten Weg ins Dorf.

Briefkopf des Technischen Büros C. Dubler.

Er führte über den grünen Hügel, auf dem es damals nur den Lätten gab mit einem vorgelagerten Gehöft, das heute abgerissen ist. Die Obstbäume standen nun kahl und entlaubt da, die im Sommer ihre grüne Pracht ausgebreitet hatten. Überhaupt dieser wunderbare Sommer! Ihm schien, kaum je zuvor habe er ihn so intensiv erlebt und verspürt wie in diesem merkwürdigen Bärenswil, in welchem sich ländliche Idylle mit städtischen Elementen so eigentümlich mischten. Und wo, «in welcher Gegend der Welt, gab es solche Turmzimmer», wie er im «Abendstern» eines hatte bewohnen dürfen? Dieser Sommer hatte ihn in seine «üppigen grünen Arme» genommen und an seine «blühende und duftende Brust» gedrückt. Ja, diesem grünen Hügel würde er eine dankbare Erinnerung bewahren. Und dezent verschweigt er, dass es auf dem Weg, den er so gerne und oft zur Post gegangen war, etwas gab, das ihm eigentlich missfiel: das bizarre Wahrzeichen des damaligen Wädenswil, das Bürgli. Für solch monströse historistischen Bauten hatte Walser wenig übrig, und mochten sie auch noch so imponierend und unübersehbar sein. So überging er das Bürgli im Roman ebenso geflissentlich, wie er es beim Napoleon-Porträt in Dublers Wohnzimmer getan hatte. Über solche Weglassungen mochten poesielose Heimathistoriker schreiben und reden – so, wie dies meine Wenigkeit soeben ein wenig getan hat.

Bernhard Echte