Hin und Her zwischen Dorf und Stadt

«Bildungsstandort» oder «Bildungsstadt» – beide Begriffe werden verwendet, wenn es um die strategische Positionierung Wädenswils geht. Darin spiegelt sich eine merkwürdige Zurückhaltung gegenüber dem Begriff «Stadt», die für Wädenswil typisch ist. Anders als Ortschaften, die schon seit dem Mittelalter über ein Stadtrecht verfügen, kann Wädenswil nicht auf eine lange Geschichte als Stadt zurückblicken. So gibt es keine Altstadt, die baulich signalisiert, dass man sich in einer Stadt befindet. Denn als die Häuser im historischen Zentrum rund um die Türgass vor über 250 Jahren gebaut wurden, war Wädenswil noch Dorf. Auch die Oberdorfstrasse erinnert mit ihrem Namen nicht nur daran, wo der geschlossene Siedlungskern bis weit ins 19. Jahrhundert hinein aufhörte. Weil sie keine «Oberstadtgasse» ist, verweist sie ebenso auf den ursprünglich dörflichen Charakter der Gemeinde.

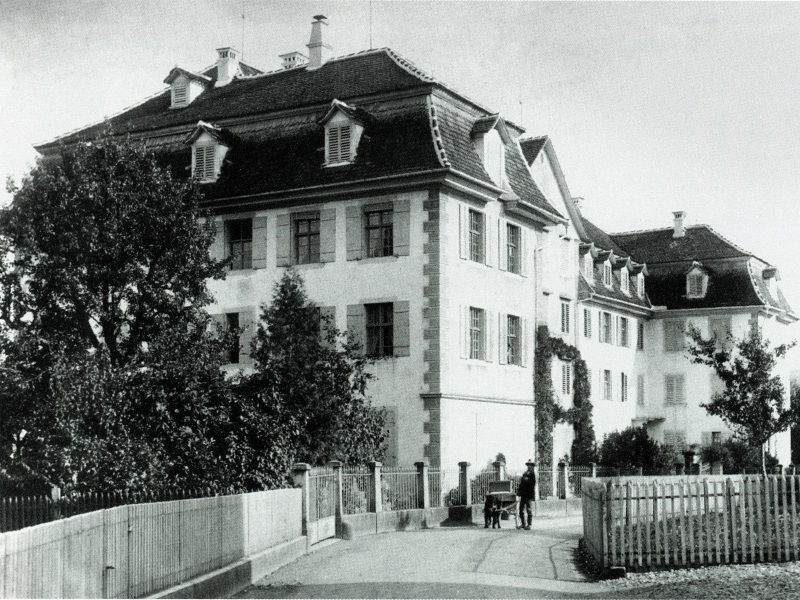

Der Freihof wurde 1811 als Geschäftshaus der Baumwollspinnerei Blattmann, Diezinger & Co. gebaut – ein typisch klassizistischer Bau mit Mittelachse.

Dennoch sind Urbanisierungstendenzen unverkennbar. Spätestens seit Mitte der 1990er Jahre prägen Stadtentwicklungsdiskussionen die politischen Debatten als Dauerthema. Sie führen zwangsläufig zur Frage, was eigentlich die spezifischen Merkmale sind, die eine Stadt von einem Dorf unterscheiden. Ein kulturgeschichtlicher Rückblick auf einige markante Entwicklungsschritte Wädenswils kann zwar keine abschliessende Antwort auf diese Frage finden, kann aber das Selbstverständnis der Bevölkerung erhellen, das einer bestimmten Entwicklung jeweils zugrunde lag.1

DIE STADT ALS INFRASTRUKTUR

Um eine Stadt zu charakterisieren, liegen eine ganze Reihe unterschiedlicher Definitionen vor: Die gängigste ist die politische, weil sie sich in der amtlichen Bezeichnung der Gemeinde als Stadt niederschlägt. Seit in Wädenswil 1974 das Parlament die Gemeindeversammlung als Legislative ablöste, hielt der Begriff «Stadt» im Briefkopf der Gemeinde Einzug. Nach der statistischen Definition hingegen wäre Wädenswil nicht erst seit 36 Jahren, sondern bereits seit 60 Jahren eine Stadt. Denn die Statistik legt die Grenze, die eine Stadt von einem Dorf unterscheidet, bei 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern fest. Diese Marke wurde im Jahr 1882 fixiert und seither nicht mehr verändert. Wädenswil erreichte sie schon 1950.

Weder die politische noch die statistische Definition ist freilich ein Indikator, ob eine Gemeinde sich selbst als Stadt oder als Dorf sieht. Gerade die statistische Marke von mehr als 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern würde auch die Nachbargemeinden Richterswil und Horgen zu Städten machen, die sich beide als «echte» Dörfer verstehen. Deshalb sind es in erster Linie soziale und gesellschaftliche Indikatoren, die den Unterschied zwischen dörflichem und städtischem Selbstverständnis anzeigen.

Die einschlägigen sozialwissenschaftlichen Definitionen stützen sich in der Regel auf den Begriff «urban», der einen Lebensstil bezeichnet, der Weltläufigkeit, gepflegte Umgangsformen, Bildung und kulturelle Aktivitäten umfasst. Voraussetzung für einen Lebensstil dieser Art ist eine städtische Umgebung, die unterschiedliche Lebensentwürfe nebeneinander zulässt, indem sie offene soziale Netzwerke ermöglicht. Diese gesellschaftliche und soziale Vorstellung von der Funktion einer Stadt steht im Gegensatz zu einer ländlich-provinziellen Umgebung, in der die sozialen Netzwerke anders funktionieren. Sie beruft sich auf die historische Entwicklung der ersten Städte, die vor 6000 bis 8000 Jahren im nahen Osten entstanden.

Die frühen Städte waren Tausch- und Marktplätze, auf denen gehandelt wurde – nicht nur mit Waren, sondern auch mit Talenten und Fähigkeiten. Die Folge war eine Spezialisierung der Menschen in der Stadt: Da ihre Grundversorgung sichergestellt war und genügend Ressourcen vorhanden waren, konnte eine höhere Arbeitsteiligkeit entstehen als in bäuerlich-ländlichen Räumen. Diese Ausdifferenzierung steht letztlich am Beginn der Stadtentwicklung. Und sie kennzeichnet ein bestimmendes Merkmal einer Stadt noch heute: Städte sind Orte, die die Infrastruktur für wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten aller Art bieten. Gerade dadurch unterscheiden sie sich von Dörfern, die überwiegend dem Wohnen dienen und kaum über Arbeitsplätze verfügen.

INDUSTRIALISIERUNG UND URBANISIERUNG

Die Textilindustrie brachte den Bauerndörfern am linken Seeufer in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen Entwicklungsschritt dieser Art. Die textile Heimarbeit an Webstühlen liess die Arbeitsteiligkeit steigen und den Handel aufblühen. Denn sie ermöglichte den bäuerlichen Familien einen Zusatzverdienst, der flüssige Mittel in die Kassen spülte. Die landwirtschaftliche Arbeit hingegen war auf Selbstversorgung ausgerichtet und brachte kaum Geld ein. Entsprechend weit verbreitet war die textile Heimarbeit: 1787 klapperten 516 Webstühle in Wädenswiler Stuben – bei weniger als 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine erstaunlich hohe Zahl.2

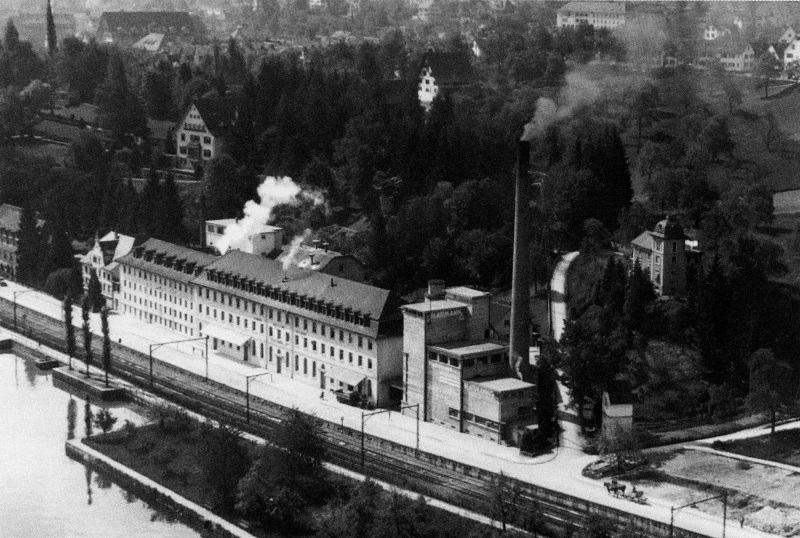

Aufschwung mit der Industrialisierung: Rauchende Schlote wie hier bei der Stärkefabrik Blattmann prägten das Dorfbild Ende des 19. Jahrhunderts.

Diese frühe Form der Textilindustrie liess zudem eine kleine, wohlhabende Oberschicht entstehen, die im Textilhandel tätig war. Um sich von den Bauern zu unterscheiden, übernahm sie Moden, die bisher den Städtern aus Zürich vorbehalten waren: In der Kleidung, aber auch im Wunsch, sich zu bilden. So entstand 1790 zum Beispiel die Lesegesellschaft, die als Plattform für gemeinsame Lektüre und Diskussionen der Bildung diente.

In der Folge nahm man es auf dem Land als immer störender wahr, dass man von der Stadt Zürich abhängig war und nicht die gleichen Rechte wie die Stadtbevölkerung hatte. Der Umsturz der französischen Revolution und die politische Neugestaltung der Schweiz waren Vorgänge, die gerade in den wohlhabenden Gemeinden am Zürichsee begrüsst und unterstützt wurden, weil sie die politische Abhängigkeit von der Stadt Zürich beendeten. Der neu errungenen Freiheit, die nicht nur eine politische, sondern auch eine gewerbliche war, gaben stattliche Bauten Ausdruck: Zum Beispiel das heutige Stadthaus, das 1811 als Geschäftshaus der Baumwollspinnerei Blattmann, Diezinger & Co. erstellt wurde. Oder das Haus zur Gerbe, das die Gerberei Hauser 1813/14 erbaute.

Das Flair der Belle Epoque spiegelt sich im ehemaligen Postgebäude und im Haus Merkur an der Seestrasse.

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich Wädenswil innerhalb weniger Jahrzehnte vom Bauerndorf zu einem gewerblich geprägten Industriedorf gewandelt. Noch bestimmte die Heim- und nicht die mechanisierte Fabrikarbeit den Alltag. Zu diesem Zeitpunkt kann deswegen weder von einer Urbanisierung noch von eigentlicher Industrialisierung gesprochen werden. Aber die Zeichen des Aufschwungs waren unübersehbar.

Zur Fasnacht 1846 besuchte der deutsche Publizist und links-liberale Politiker Arnold Ruge (1808–1880) Wädenswil. Sein Bericht schildert eine wohlhabende Gemeinde, die ihren Bewohnern Freiheiten ermöglichte, die weder in der «geistlosen» Stadt Zürich noch in der autoritären Monarchie von Ruges deutscher Heimat möglich gewesen wären. Zur Fasnacht war nämlich ein saftiges Theaterstück über Johann Jakob Treichler, einen damals höchst umstrittenen Sozialpolitiker, angekündigt. «Die Stadt [Zürich] ist noch zu sehr im alten bösen Geist befangen, um heiteren Kunstschöpfungen sich hingeben zu können; ihr sterbendes Selbstgefühl ist grämlich und verbittert. Der heitre Geist der Landschaft überholt sie in allen Dingen», kommentierte Ruge. «Wenn man es erlebt, dass die obersten Behörden des Staates ohne Bedenken ergötzlich komödiert, die delikatesten Fragen weitläufig discutirt und parodirt werden, so wird ein richtig dressirter Deutscher darin ohne Zweifel den jüngsten Tag aller politischen Ordnung erblicken. Wenn er sich aber die Erscheinung genauer besieht, könnte ihm doch wohl einleuchten, dass keine Ordnung stärker ist, als diejenige, welche diese Komödie ohne alle Gefahr erträgt.»3

In Ruges Text wird Wädenswil zum ersten Mal als «Klein-Paris» bezeichnet – ein Begriff, der bis ins frühe 20. Jahrhundert im Umfeld der Fasnacht immer wieder auftaucht und auf eindeutig städtische Ambitionen verweist. Der industrielle Aufschwung prägte Wädenswil in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Die Fabrikarbeit löste in der Textilindustrie die Heimarbeit ab; Eisenbahn, Gas und Elektrizität schufen neue Produktionsmöglichkeiten. Die Einwohnerzahl stieg zwischen 1880 und 1910 von gut 6000 auf über 9000 an. Fabrikbauten mit rauchenden Kaminen, neue Arbeiterquartiere wie das Neudorf, aber auch noble Fabrikantenvillen und Repräsentationsbauten wie das ehemalige Postgebäude und das Haus Merkur am Bahnhofplatz prägten das Dorfbild.

Die eigentümliche Mischung aus halb städtischem, halb ländlichem Charakter schildert Robert Walser (1878–1956) in seinem Roman «Der Gehülfe». Walser verbrachte die zweite Jahreshälfte 1903 als Assistent des Technikers und Erfinders Carl Dubler in Wädenswil. Seinen Niedergang als erfolgloser Unternehmer erlebte er hautnah mit und machte ihn später zum Thema seines erfolgreichsten Romans. Er ist auch ein Spiegel des täglichen Lebens in Wädenswil, das Walser Bärenswil nennt. Die Wädenswiler seien «trocken und nüchtern, ein Schlag Menschen, wie geschaffen dazu, bescheidene aber sichere Geschäfte zu machen und dito Erfolge zu erzielen», meint Walser und fügt verschmitzt hinzu: «Bärenswil ist ein hübsches und nachdenkliches Dorf. Seine Gassen und Strassen gleichen Gartenwegen. Sein Anblick vereinigt sowohl städtisches als dörfliches und ländliches Wesen und Treiben.»4

ANGST VOR DER SCHLAFSTADT

Der Erste Weltkrieg setzte dem Aufschwung mit städtischen Ambitionen ein Ende. Allein die Bevölkerungszahlen machen dies deutlich: 1910 zählte man 9067 Einwohnerinnen und Einwohner; bis man den 10'000. Einwohner begrüssen konnte, dauerte es bis 1950. Nicht nur das ausbleibende Wachstum, sondern vor allem die krisenhaften Entwicklungen der Zwischenkriegszeit liessen Wädenswil zu einem dörflichen Selbstverständnis zurückkehren. Die Neugestaltung des Bahnhofquartiers war 1931/32 zwar noch eine grosszügige Umgestaltung eines wichtigen Dorfteils mit durchaus urbanem Charakter. Weil aber die Planungen dazu eine lange Vorgeschichte hatten, die in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückreicht, kann man sie nicht als gebauten Ausdruck eines Selbstverständnisses interpretieren.

Neues Bauen mit urbanem Charakter: Der Bahnhofplatz wurde 1931/32 neu gestaltet.

Wädenswil beschritt in den 1930er Jahren den gleichen Weg wie die gesamte Deutschschweiz: Im Zug der Geistigen Landesverteidigung igelte man sich in einer volkstümlichen Landi-Schweiz ein. Aus den städtisch geprägten Dörfern am linken Seeufer wurden wieder Dörfer. Noch deutlicher als in Wädenswil war diese Entwicklung in Horgen zu spüren: Die gleich grosse Nachbargemeinde hatte eine ähnliche Wachstumsphase wie Wädenswil hinter sich und gab sich 1927 eine städtische Struktur, indem ein Parlament die Gemeindeversammlung ablöste. 1938 wurde das Parlament wieder abgeschafft.5

Obwohl ab Mitte der 1950er Jahre in der gesamten Agglomeration Zürich ein stürmisches Wachstum einsetzte, blieb das Selbstverständnis in Wädenswil noch lange eher ländlich. Max Rüeger (1934–2009) hielt es 1961 treffend fest. Als prominenter Radiomoderator und TV-Drehbuchautor mit Wädenswiler Wurzeln erhielt er von der «Handelszeitung» den Auftrag, für eine Sonderbeilage ein Porträt Wädenswils zu verfassen: «Der Einfluss der kleinen Grossstadt Zürich auf die grosse Kleinstadt Wädenswil ist unverkennbar. Von einem ländlich-verträumten Dörflein hat sich Wädenswil längst in ein pulsierendes, regsames Dorf verwandelt. Aber dennoch ist Wädenswil ein Dorf geblieben. Ein Dorf, das sich im Kontrast des beschaulichen Einst mit dem drängenden Heute ein eigenes Gesicht wahrt. Die Direktoren der Fabriken holen Aufträge aus der halben Welt, telephonieren am Morgen mit Paris, London, München – und begründen abends in der Gemeinderatssitzung einen Antrag, der die Errichtung eines Gartenzaunes am Floraweg vorsieht. Liebenswertes Kleinbürgertum, hassenswerte Engstirnigkeit, grosszügiger Wagemut, traditionsgebundener Stillstand – all das miteinander, nebeneinander, gegeneinander.»6

Auch wenn Rüeger dörfliche Eigenheiten stark in den Vordergrund rückt, kommt er nicht umhin, von einer «Kleinstadt» zu sprechen. Denn die 1960er Jahre waren Jahre des Wachstums, in denen neu angesiedelte Industriebetriebe wie die Standard Telephon und Radio AG, die spätere Alcatel, neue Arbeitsplätze schufen und neue Wohnquartiere wie Gulmenmatt, Hangenmoos und Eichweid entstanden. Sie liessen die Bevölkerung bis Mitte der 1970er Jahre auf 18'000 Einwohnerinnen und Einwohner ansteigen – innerhalb von zwei Jahrzehnten beinahe eine Verdoppelung.

Neue Wohnquartiere für die wachsende Dorfbevölkerung: In der Gulmenmatt entstanden 1962 die ersten Hochhäuser.

Nur einige Jahre nach Max Rüeger hat Emil Bader (1908–1987) für das Buch «So leben wir» zur Feder gegriffen. Es erschien zum 200-Jahr-Jubiläum der reformierten Kirche und sollte das Dorf porträtieren. Als Gemeindeschreiber und engagierter Theaterautor verfasste Bader für diese Publikation einen Ausblick auf Wädenswil im Jahr 2000. Die Zukunftsprognose ist heute deswegen interessant, weil sie einen tiefen Einblick in die politischen Strategien der Vergangenheit ermöglicht.

Anders als einige Planer jener Zeit, die für das Jahr 2000 von bis 60'000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Wädenswil ausgingen, war Bader zu klug, um in seinem Text eine genaue Einwohnerzahl für das Jahr 2000 abzuschätzen. Er ging aber davon aus, dass das Wachstum der 1960er Jahre ungebremst weitergehen werde. Darin ortete er die Gefahr von hohen Belastungen der Gemeindefinanzen. «Es ist deshalb wichtig, auch künftighin alles daran zu setzen, um die tragende lokale Wirtschaft zu fördern und nach Möglichkeit durch Ansiedlung neuer passender Betriebe zu ergänzen», schrieb er. Die Strategie war klar: Der Industriestandort sollte erhalten bleiben, um Wädenswil nicht zur Pendlerhochburg werden zu lassen. «Wädenswil hat immer darnach getrachtet, sich nicht zu einem ausgesprochenen Schlafgängerort für auswärts Arbeitende und praktisch auch nach auswärts Lebende machen zu lassen. Es muss ihm auch in Zukunft ernst sein mit diesem hergebrachten Streben, in allen Beziehungen ein Eigenleben zu führen. So soll alles getan werden, um das Mitmachen im Gemeinwesen, das menschliche Miteinander und Füreinander im Leben der Ortsgemeinschaft stets wachzuhalten.»7

SCHMERZHAFTE NEUORIENTIERUNG

Grosszügige Planungen, die von einem endlosen Aufschwung ausgingen und noch keinerlei ökologische Bedenken kannten, waren die Folge des Wachstums der 1960er Jahre. So lag im Herbst 1967 ein Vorschlag für die Verlegung der unteren Zugerstrasse mit einer kreuzungsfreien Einfahrt in die Seestrasse auf der Höhe des Parkplatzes Weinrebe vor. Angestossen hatte das Projekt letztlich der Bau der Autobahn A3, die im gleichen Jahr eröffnet wurde. Die Bevölkerungsabwanderung an der vielbefahrenen Zugerstrasse, die sich zum Autobahnzubringer wandelte, sollte damit gestoppt werden. Wäre das Vorhaben – in der zeitgenössischen Sprache nannte man es «Verkehrssanierung» – verwirklicht worden, wäre ein Bauwerk ähnlich der Aubrücke entstanden, für das ein halbes Dutzend Häuser hätte abgerissen werden müssen.

Die Aubrücke vor der 1960 neu angesiedelten Standard Telephon und Radio AG: So hätte gemäss der Planung die Seestrasse durchgehend ausgebaut werden sollen.

Ziel des Verlegungsprojekts war es, die Zugerstrasse im Abschnitt Schönenbergstrasse – Rosenbergstrasse in eine urbane Einkaufsachse umzugestalten. Baulich wurden Teile davon in den 1970er Jahren zwar realisiert, die Verkehrsbelastung auf der Zugerstrasse aber blieb. Denn die Zentrumsplanung ging auf ein Konzept von 1971 zurück und wurde zwei wesentlichen Veränderungen nicht angepasst. Zum einen beendete der so genannte Ölschock von 1973 die Hochkonjunktur für mehrere Jahre; man begann die negativen Folgen des ungebremsten Wachstums wahrzunehmen. Zum anderen sorgte die Einführung des Parlaments dafür, dass sich auf kommunaler Ebene die politischen Mechanismen veränderten und die Prioritäten verschoben.

So bestimmten gegenläufige Tendenzen die späten 1970er und die frühen 1980er Jahre: Die Textilindustrie als einst wichtigster Arbeitgeber war im Niedergang, die Bevölkerung wuchs kaum noch, aber Wädenswil nannte sich nun Stadt. Die schwierige Suche nach einer neuen Identität war ein schmerzhafter Prozess, der lange Jahre in Anspruch nahm. Gedanken darüber machte sich 1991 der damalige Stadtpräsident Walter Höhn (1927–2009), als er Wädenswil in der Zeitschrift «Schweizer Journal» vorstellte: «Politisch gesehen muss der Bezirk Horgen als Region gelten. Die Besonderheit der flächen- und bevölkerungsmässig grossen, aber schwierig zu definierenden Region liegt darin, dass keine ihrer Gemeinden, auch nicht der Bezirkshauptort, zum regionalen Zentrum geworden ist. [...] Der prosperierende Bezirk Horgen und die Region Wädenswil beweisen, dass aktive und autonome Dörfer und Gemeinden heute und in der Zukunft ihre Chance haben. Behörden und Stimmbürger werden aber auch weiterhin immer wieder darüber befinden müssen, ob die überkommunalen Aufgaben zentral oder auf die Gemeinden verteilt erfüllt werden sollen. Beide Möglichkeiten lassen sich begründen; darum hoffe ich, dass auch in Zukunft mit dem nötigen Grossmut die sinnvollsten und damit besten Lösungen gewählt werden.»8

Höhn sprach an, was in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre zum Thema wurde: Die grossräumigere Betrachtungsweise. So kritisierte eine Untersuchung der schweizerischen Siedlungsstruktur, die die ETH Zürich in Zusammenarbeit mit Avenir Suisse 2003 vorlegte, dass jede Gemeinde planerisch alles selber machen wolle. Weil jedes Dorf sich seine eigene Industriezone leiste, sei die Schweiz so stark zersiedelt. Die Studie plädierte für grosse, dicht besiedelte Kernzonen, zwischen denen weitgehend unbesiedelte Erholungs- und Landwirtschaftsflächen liegen. Die beiden Zürichseeufer sollten in diesem Konzept zu den dicht bebauten Kernzonen gehören.9 Dieses Denkmodell konkretisierte das ETH-Studio Basel 2010 mit einem Diskussionsvorschlag, der Beispiele städtischer Infrastruktur für den ganzen Grossraum Zürich ans linke Zürichseeufer verlegte – zum Beispiel ein Kongresszentrum auf der Halbinsel Au oder ein Eisstadion in Horgen.10 Auch wenn es sich dabei lediglich um Denkanstösse handelt, zeigen sie doch eine Tendenz zur Regionalisierung. Denn gerade die für das Selbstverständnis der Bevölkerung wichtigen Infrastrukturaufgaben werden zunehmend gemeindeübergreifend gelöst: So sind Spital, Busbetrieb und Zeitung heute regionale Unternehmen – sie alle waren zu Baders Zeit noch gemeinde-intern organisiert.

In diesem Umfeld eine eigene Identität zu finden und zu bewahren, war und ist eine schwierige Aufgabe. Ernüchternd hielt der Schlussbericht des Stadtentwicklungsprojekts «Wädensville» 2005 fest: «Rein statistisch betrachtet ist Wädenswil eine Kleinstadt mit wenig Dynamik. Von der Bevölkerungszusammensetzung her ist Wädenswil das, was man eine ‹normale› bzw. durchschnittliche schweizerische Gemeinde nennen kann. Für Wädenswil besteht somit das Risiko, im Konkurrenzkampf der Gemeinden um Bevölkerung und Arbeitsplätze einfach nicht wahrgenommen zu werden.»11

Bauprojekte wie das Hochhaus zum Zyt und der Leuchtturm auf dem Seeplatz können unter diesen Vorzeichen auch als Versuche verstanden werden, sich mit Bauten mehr Unverwechselbarkeit zu verschaffen. Auch wenn sie nicht erstellt werden, hatten sie doch eine wichtige Funktion: Sie waren Anstoss zu Diskussionen über das eigene Selbstverständnis der Bevölkerung und damit ein Baustein in einem langfristigen Urbanisierungsprozess.12

Heiss diskutiert, aber in dieser Form letztlich nicht realisierbar: Das Projekt vom 2006 für den Leuchtturm auf dem Seeplatz.

Der Rückblick auf einige markante Entwicklungsschritte zeigt, wie die Innensicht Wädenswils bis heute zwischen Dorf und Stadt hin und her pendelt. Nachdem die Industrialisierung verbunden mit dem Ausbau der Verkehrswege in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem durchaus urbanen Selbstverständnis geführt hatte, wich dieses nach dem Ersten Weltkrieg einer dörflichen Identität, die sich hartnäckig bis in die 1990er Jahre hielt. Sie war auch und gerade ein Abwehrreflex auf das starke Bevölkerungswachstum, das Ende der 1950er Jahre einsetzte und bis Mitte der 1970er Jahre anhielt. Erst der Siedlungsdruck der Agglomeration Zürich, dem die Einführung der S-Bahn 1990 Dynamik verlieh, und der Zwang sich in einem Umfeld, das sich rasch wandelt, positionieren zu müssen, führten seit Mitte der 1990er Jahre dazu, dass man sich wieder einem städtischeren Selbstverständnis zuzuwenden beginnt.

Adrian Scherrer

Anhang

1 Der Text basiert auf einem Vortrag für die Lesegesellschaft Wädenswil, den der Autor am 14. Januar 2010 hielt.

2 Peter Ziegler, Wädenswils Wandel im 18. und 19. Jahrhundert, in: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 2002, S. 77–90.

3 Arnold Ruge, Sämtliche Werke, Bd. 10, Leipzig 1850, S. 156–179, hier S. 159. Vgl. Adrian Scherrer, Bärenswil, Sonnwil und Mythikon, in: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 2004, S. 49–60.

4 Robert Walser, Der Gehülfe, Zürich 1985. Vgl. Adrian Scherrer et al., Wädenswil um 1900: Bärenswil zu Robert Walsers Zeit, Wädenswil 2003.

5 Beat Frei, Horgen – Rückblicke, Egg 1999.

6 Handelzeitung, 8.6.1961.

7 Emil Bader, Unser Gemeinwesen in der Zukunft, in: So leben wir, Wädenswil 1967, S. 236–242.

8 Schweizer Journal, 1/1991.

9 Angelus Eisinger, Michel Schneider (hg.), Stadtland Schweiz: Untersuchungen zur räumlichen Struktur und Entwicklung in der Schweiz, Basel 2003.

10 Roger Diener, Marcel Meili (hg.), Metroplitanregion Zürich: Der Zürichsee als Projekt, Zürich 2010.

11 Schlussbericht Wädensville, 2005, S. 43.

12 Beilage über Wädenswil zu Hochparterre, 5/2010. Vgl. «Zürichsee-Zeitung», 19.3.2010, 27.3.2010 und 2.6.2010.