Karl Stamms Elisabeth H.

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1993 Barbara Steinhauer-Guex

VORWORT

Am 3. Oktober 1957 starb Elisabeth Vögeli-Hess. Ihre Freundin, Annemarie Gagg-Vogelsang1, setzte sich unverzüglich mit der ältesten Tochter der Verstorbenen, mit Elisabeth Guex-Vögeli, in Verbindung, sie solle doch so bald wie möglich Briefe, Gedichte, Zeitungsausschnitte, Bücher von und über Karl Stamm2 und ein persönliches Poesiealbum, alles von Elisabeth Hess ihr Leben lang aufbewahrt, an sich nehmen, sonst könnten diese Papiere für immer verloren gehen. Es hätte unveröffentlichte Gedichte dabei.

Dies tat Elisabeth Guex-Vögeli, nahm diese Papiere zu sich und bewahrt sie bis heute auf. Nach langem Abwägen zwischen den möglichen Wünschen der Verstorbenen, der Scheu vor Publizität, einer Verantwortung gegenüber dem Werk von Karl Stamm und einem allfälligen öffentlichen Interesse an wenig bzw. gar nicht bekannten Gedichten und Briefen des Dichters und einem möglichen Interesse an der Person der Elisabeth Hess als «Auslöserin» des «Hohelied»3 hat sich Elisabeth Guex-Vögeli entschlossen, diese Hinterlassenschaft dem Ortsmuseum «Zur Hohlen Eich» in Wädenswil zu übergeben.

Als zweite Tochter von Elisabeth Guex-Vögeli habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das frühe Leben von Elisabeth Hess auf dem Hintergrund der damaligen Verhältnisse in ihrer Herkunftsgemeinde Wald im Zürcher Oberland vorzustellen sowie die vorliegenden Briefe und Gedichte von Karl Stamm zu publizieren und damit einen Abschnitt im Leben des Wädenswilers Karl Stamm (1890–1919) zu beleuchten, der aus Diskretion geheim blieb und von der Forschung nicht hinterfragt wurde.

LEBENSDATEN VON ELISABETH HESS

1891 geboren am 12. Juli in Wald ZH als älteste Tochter von Albert Hess und Elisabeth Maria, geborene Hess. Besuch der Schulen in Wald.

1908-1912 Umzug nach Küsnacht und Besuch des Lehrerseminars des Kantons Zürich.

1908-1912 Umzug nach Küsnacht und Besuch des Lehrerseminars des Kantons Zürich.

1916 Heirat mit Fritz Vögeli, Lehrer Niederlassung in Hombrechtikon.

1917-1925 Geburt der Kinder Elisabeth Anna 1917 Fritz 1918 (gestorben 1920) Totgeburt von Zwillingen Dorothea Ruth 1925.

1924 Bezug des neuen Hauses an der Oetwilerstrasse in Hombrechtikon. Rege Tätigkeit als Lehrersfrau, im Frauenverein, vor allem während der Kriegsjahre 1939-19454.

1950 zirka Ausbruch der Paget-Krankheit, deren Folgen ihre Tätigkeiten und die Bewältigung des Alltages immer mehr einschränkten.

1957 gestorben am 3. Oktober im Kreisspital Männedorf ZH.

ZUM LEBEN IN UNTERNEHMERKREISEN UM 1900

1992 erschien im Chronos Verlag Zürich ein Buch mit dem Titel «Brave Frauen, aufmüpfige Weiber», verfasst von den beiden Historikerinnen Elisabeth Joris und Heidi Witzig, in dem die Auswirkung der Industrialisierung auf Alltag und Lebenszusammenhänge von Frauen im Zürcher Oberland beschrieben ist5.

Wald war im 19. Jahrhundert ein aufstrebendes Zentrum der Textilindustrie. Das Ansiedeln grosser Fabriken brachte nicht nur ein starkes Anwachsen des Dorfes, es brachte auch einen grossen Wandel im Alltagsleben mit sich.

Im Buch von E. Joris und H. Witzig werden die Erlebniswelten der Frauen aller Schichten beleuchtet. Hier möchte ich nur kurz zusammenfassend auf den Wandel und die Mentalität in den Unternehmerkreisen eingehen, in denen Elisabeth Hess ihre Jugend- und Prägezeit verlebte.

Beim Lesen einzelner Kapitel hatte ich öfter den Eindruck, dass einige der hier objektiv beschriebenen Zustände und Begebenheiten aus den Unternehmerkreisen mir sehr bekannt vorkamen. Das ging soweit, dass ich mehrmals in den Anmerkungen nachlas, ob sich die Angaben nicht auf Material aus der Familie Hess bezögen. Dies war nicht der Fall, hätte aber sehr wohl der Fall sein können. Offensichtlich waren die im Buch beschriebenen Bilder, Verhaltensweisen und Begebenheiten so gang und gäbe, dass sie beliebig austauschbar unter den Unternehmerfamilien waren. Das öffentliche wie das persönlichfamiliäre Leben waren klaren und strengen Regeln unterworfen. Mitglieder aus Unternehmerfamilien standen stets im Mittelpunkt und waren von öffentlichem Interesse. Das Verhalten der Fabrikherren war patriarchal, und jenes der Arbeiterinnen und Arbeiter war gezeichnet von Abhängigkeit und mindestens in schlechteren Zeiten von Angst. Ein guter Fabrikherr zeigte starkes Verantwortungsgefühl für seine Belegschaft und hatte in seinem Verhalten als Vorbild zu wirken. Seine Familie war ausgeprägten Verhaltensnormen der Korrektheit unterworfen. Sie hatte freundlich zu sein, unter allen Bedingungen. Die Frau des Unternehmers musste das Bild von grosser Tüchtigkeit vermitteln und besorgt sein um Gerechtigkeit unter dem Personal. Mehr und mehr gehörte es zu ihren Aufgaben, ausserhalb ihrer eigenen Familie sozial tätig zu sein, selbstverständlich unentgeltlich. Sie übernahm zum Beispiel das Patronat über die fabrikeigene Kinderkrippe, war um die Bescherung der Arbeiter und Arbeiterinnen an Weihnachten besorgt oder war tätig in der Armenkommission. Die Erfüllung sozialer Aufgaben vermehrte wiederum das Ansehen der Unternehmerfamilien. Diese Haltung des Helfens, des Stets-freundlich-Seins gegenüber allen, des Gerecht-Seins, des Sich-verantwortlich-Fühlens gegenüber Untergebenen führte zu einem engen Verhaltenskodex und trieb auch Blüten. Gab es zum Beispiel zwei Metzgereien im Dorf, so war es ungeschriebenes Gesetz, dass streng abwechslungsweise bei beiden eingekauft wurde, gleichgültig wie weit weg sie vom Haus lagen. Nicht nur das, es wurde auch darauf geachtet, dass sich die Ausgaben bei beiden Metzgereien die Waage hielten, was unter Umständen Diskussionen bis in den Menuplan verursachte.

Zur führenden Schicht des Dorfes zählten nebst den Fabrikanten die reicheren Gewerbetreibenden, die Grosslandwirte, aber auch die akademisch Gebildeten – die Ärzte, Lehrer, Pfarrer. Mit Aufkommen des liberalen Gedankengutes gewannen die fortschrittlich denkenden Unternehmer vermehrt Einfluss gegenüber den oft konservativ eingestellten Lehrern und Pfarrern6.

Karl Stamm (1890–1919), Radierung von Eduard Gubler.

Elisabeth Hess (1891–1957).

Zeichnungen aus dem Skizzenbuch von Elisabeth Hess.

Zu Beginn der Industrialisierung bildeten der Betrieb und der Wohnbereich noch weitgehend eine Einheit. Die Aufgaben und Funktionen von Eheleuten waren noch nicht klar getrennt. Erst mit dem Anwachsen der Betriebe, mit dem vermehrten Wahrnehmen von öffentlichen Ämtern und/oder militärischen Aufgaben, was üblich und gern gesehen war in der aufstrebenden Bürgerschicht, zeichnete sich mehr und mehr eine Trennung der Bereiche von Mann und Frau ab. Mit der Vergrösserung der Betriebe, deren Strukturierung in Arbeitsabläufe, fixe Arbeitszeiten, hierarchische Führungsstrukturen innerhalb der Betriebe wurde der Bereich des Mannes nicht nur wesentlich erweitert, sondern aus dem gesamten familiären Zusammenhang herausgelöst. Dies bedeutete oft, dass die Frau aus der unternehmerischen Führung des Betriebes ausgeklammert und ganz auf den innerhäuslichen Bereich verwiesen wurde. So wurde das bürgerliche und reformiert-christliche Familienideal – oft vorbildlich in Pfarrhäusern gelebt –, das ein starkes Ineinandergreifen von öffentlicher und privater Sphäre beinhaltete, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts langsam abgelöst und durch die idealtypische Familienvorstellung, in der die Frau zuständig war für die private Häuslichkeit und die gefühlsbetonten Beziehungen und der Mann verantwortlich zeichnete für den Produktionsbereich, ersetzt. Es ist zu beobachten, dass je stärker der Mann sich mit seinen öffentlichen und unternehmerischen Funktionen identifizierte, desto stärker öffentliche und private Sphäre getrennt waren. Galten für den Mann Beruf, materielle Sicherheit und Charakterfestigkeit für wichtig, wurde von der Frau erwartet, dass sie helfend und liebevoll ihre häuslichen Pflichten erfüllte. Sie sollte einen unbescholtenen Ruf und eine reine Seele haben, tüchtig und körperlich gesund ein.

So wurde in den unternehmerischen Kreisen die Familie je länger je mehr als privates Rückzugsgebiet betrachtet7. Die Väter interessierten sich für die Erziehung der heranwachsenden Söhne, und zwar unter dem Blickwinkel der erfolgreichen, expandierenden Weiterführung ihres Betriebes. Die Kleinkinderziehung sowie die Erziehung der Töchter lag fast ausschliesslich in den Händen der Mütter. Der Wandel von der vorindustriellen Produktionsgemeinschaft von Mann, Frau und Kindern zum Idealfamilienbild mit getrennten Lebenswelten von Mann und Frau zeigt sich auch im Verständnis von der Erziehung der Kinder. Sprach man in vorindustrieller Zeit von Aufzucht der Kinder, so begann man nun von der Erziehung der Kinder zu sprechen. Die Idealfamilie mit getrennten Lebenswelten von Mann und Frau bildete für unser Jahrhundert Vorbild und war bis vor kurzem Grundlage für das Schweizer Ehe- und Familienrecht.

Die Ausbildung der Töchter in bürgerlichen Kreisen konzentrierte sich vor allem auf eine gute Führung des meist grossen Haushaltes. Gute Kenntnisse des Haushaltführens, ein guter Ruf in moralischer Hinsicht und eine gute Mitgift waren vor allem ausschlaggebend für die weitere Karriere der Töchter. In Familien, wo die Mitgift, aus welchen Gründen auch immer, klein war oder nicht zur Verfügung stand, war man mehr und mehr besorgt um eine berufliche Ausbildung der Töchter, damit diese sich nach dem Ableben der Eltern standesgemäss und selbständig unterhalten konnten. Die Ausbildung musste im Einklang mit den bürgerlichen Bildungsidealen stehen, also vorzugsweise im musischen, erzieherischen oder pflegerischen Bereich8. Auch ohne finanziellen Druck wurde die Ausbildung der Töchter nach der Volksschule erweitert. Die Zeit der Töchterpensionen und -internate blühte. Der Aufenthalt im Pensionat diente nicht nur der Erweiterung der Kenntnisse für eine vorbildliche Haus- und Ehefrau, sondern auch als Möglichkeit zum Kennenlernen von standesgemässen Freundinnen. Internatsfreundschaften dauerten oft ein Leben lang, wurden durch regen Briefwechsel und gegenseitige Besuche gepflegt.

Töchter aus gutbürgerlichen Kreisen wurden stets behütet und beaufsichtigt. Man hielt sie beschäftigt mit allen Arten von Handarbeiten. «Müssiggang ist aller Laster Anfang» war eine der Devisen für ihre Erziehung. Der behütete Aufenthalt im Pensionat war eine erste Ablösung von zu Hause.

Bekanntschaft und Eheanbahnung erfolgten meist unter Aufsicht der Familie. Liebe und Zuneigung als Heiratsgrund rückten zwar immer mehr in den Mittelpunkt, als alleiniges Motiv, ohne Berücksichtigung von materiellen Interessen, reichten sie nicht aus. In gutbürgerlichen Kreisen war es immer noch üblich, dass der junge Mann beim Vater der Auserlesenen um deren Hand anhielt, oder umgekehrt, dass die Tochter die Erlaubnis zum Heiraten vom Vater erhielt. Ein junges Mädchen musste sich mit Bedacht benehmen, konnte sich nicht einfach verloben und später die Verlobung wieder lösen. Dem guten Ruf war Rechnung zu tragen. Auch war es nicht angebracht, gegen den Willen der Eltern jemanden zu heiraten. Ein solcher Schritt hätte in den meisten Fällen ein Verstossen der Tochter aus dem Familienkreis bedeutet. Ein junges Mädchen konnte sich das in seiner Abhängigkeit kaum leisten, bot doch die eigene Familie bei späteren Eheschwierigkeiten oft Unterstützung. Konnte die verheiratete Frau nicht auf Unterstützung ihrer Familie rechnen, so wurde ihre Abhängigkeit vom Ehemann noch grösser. Ein Verstossen aus der Familie würde ja auch beinhalten, dass die junge Frau keine Mitgift zu erwarten hatte. Im grossen und ganzen wurden Liebe und Zuneigung für ein Eheleben angestrebt, aber eine Liebesheirat ohne Untermauerung durch ein ansehnliches Vermögen verstiess gegen die gesellschaftlichen Konventionen9.

In der Verlobungszeit schrieben sich die Brautleute rege Briefe, wobei der Übergang vom «Sie» zum «Du» die eigentliche Brautzeit ankündigte10. Diese Briefe enthielten zärtliche Anreden, und es war viel die Rede von «umarmen und küssen», aber alles hatte im Rahmen strenger Sittlichkeit zu geschehen, auf die auch beim Tanzen und Ausgehen im familiären Kreis und bei gegenseitigen Besuchen streng geachtet wurde.

Da es üblich war, dass die Töchter bis zur Heirat im Elternhaus blieben, kam dem Planen der gemeinsamen Wohnung grösste Bedeutung zu. Auch hier fällt die grosse Abhängigkeit der Töchter auf, handelte es sich doch bei einer Heirat weitgehend um einen Austausch von einer Abhängigkeit durch eine andere. Der Eindruck, dass die Heirat einer Tochter aus Unternehmerkreisen aus der Jahrhundertwende ein weit grösseres Risiko barg als eine heutige Eheschliessung, drängt sich auf. In all diesen Belangen orientierte sich die Tochter am Rat ihrer Mutter, war vollständig auf deren Unterstützung angewiesen. Ein Rat der Mutter konnte keinesfalls in den Wind geschlagen werden.

So kam es denn, dass gegen das Ende des 19. Jahrhunderts die meisten Unternehmerfamilien im Zürcher Oberland miteinander verwandt und eng bekannt waren.

LEBENSERINNERUNGEN VON ELISABETH HESS

In ihren letzten Lebensjahren, in denen sich die Folgen der Paget-Krankheit immer mehr auswirkten und ihre Tätigkeiten im häuslichen Alltag und im öffentlichen Leben einschränkten, besann Elisabeth Hess sich zurück und notierte auf vielen Blättern Erinnerungen vorwiegend aus ihrer Kinder- und Jugendzeit. Ihre älteste Tochter, Elisabeth Guex-Vögeli, ordnete nach ihrem Tod die unzähligen Blätter und Zettel und stellte den nachfolgenden, von mir gekürzten Bericht zusammen. Dieser Bericht enthält vorwiegend positive, beglückende Erinnerungen, dunkle Zeiten und Ereignisse sind ausgeblendet. Man könnte beinahe von einer Verklärung sprechen. Trotzdem erscheinen diese Erinnerungen als sehr typisch für Elisabeth Hess Umfeld, Erziehung und Wesen. Ihr Umfeld entsprach den damaligen Vorstellungen von Ethik und Moral, ihre Erziehung war puritanisch, ihr Wesen war wenig sinnlich, eher geprägt von einem lebhaften Geist. Ihr Aussehen als junge Frau behielt etwas Mädchenhaftes, Verspieltes. Sie glaubte, man müsse etwas nur richtig wollen, dann könne man es auch erreichen. Also keine Spur von Fatalismus! Sie unterwarf sich strengster Pflichterfüllung, auch wenn diese über ihre Kräfte ging.

Da die Erinnerungen von Elisabeth Hess von ihrer Kindheit und Jugendzeit erzählen, möchte ich hier noch einige Anmerkungen zu ihrem Leben als Lehrersfrau in Hombrechtikon anfügen. Ihr Engagement im öffentlichen Leben war vielfältig. Sie war im gemeinnützigen Frauenverein vom Hombrechtikon tätig, dessen Präsidentin sie von 1931 bis 1947 war. Die obligatorische Fortbildungsschule für Mädchen war ihr ein grosses Anliegen. Nach deren Verwirklichung unterrichtete sie viele Jahre Deutsch und Erziehungslehre. Für die Betagten rief sie einen Altersnachmittag ins Leben, arbeitete aber auch in der Kindergartenkommission mit und war Präsidentin der Handarbeitsschulkommission. Sehr grossen Einsatz leistete sie in der Kriegswirtschaftskommission von 1939 bis 1945, wo sie verschiedene Aktionen11, wie zum Beispiel das Plazieren von Kindern aus kriegsführenden Ländern in Schweizer Familien, eine Aktion des Roten Kreuzes, in ihrer Gemeinde leitete12. Und sie war – damals aussergewöhnlich – Mitglied des Frauenstimmrecht-Verbandes.

Für all die genannten öffentlichen Aufgaben stellte sie nicht nur ihr Organisationstalent zur Verfügung, sie sorgte auch für Unterhaltung. So schrieb sie zum Beispiel für eine Jahresversammlung des Gemeinnützigen Frauenvereins Hombrechtikon ein kleines, komisches Theaterstück, das zu diesem Anlass zur Aufführung kam. Es handelte von einem Hausierer oder Vertreter, der Schönheitsmittel aller Art unter der Haustüre anbot, und war vermutlich inspiriert von Jakob Stutz «Storchenegg-Anneli»13. Hier wurde das Stadtzürcher Leben durch die naive Brille eines Landmädchens um 1840 mit viel Humor aufs Korn genommen. Für festliche Anlässe in ihrer Familie und im öffentlichen Leben verfasste sie viele Gelegenheitsgedichte.

Elisabeth Hess las gern, spielte Klavier, zeichnete, hatte ein Flair für die Reformmode, die den Frauen ganz neue Bewegungsfreiheit bot, und engagierte sich später im Trachtenwesen. Nebst dem «Frauenblatt»14 wurde lange Zeit der «Wendepunkt»15 mit der neuen Ernährungslehre von Bircher-Benner abonniert. Sie hatte grosses Interesse an allen erneuernden Ideen ohne jeglichen missionarischen Eifer, auch ohne den Wunsch oder die Möglichkeit, vieles davon in Tat umsetzen zu können. Sie interessierte sich für Fritz Wartenweilers Ideen zur Volkshochschule ebenso wie für den religiösen Sozialismus auf demokratischer Grundlage von Leonhard Ragaz16. Sie besass Kunstbücher und beschäftigte sich mit Gegenwartsliteratur.

Das Haus im Nahren ob Wald.

Laubeneingang im Nahren; links Elisabeth Hess.

Alle diese Tätigkeiten vermochten den regen Intellekt von Elisabeth Hess nie ganz zu befriedigen; sie hätte gern vermehrt am kulturellen Leben teilgenommen, Konzerte, Ausstellungen, Theater besucht; sie wäre gern in einem intellektuellen Kreis integriert gewesen. Es ist heute schwierig abzuschätzen, wie gross diese Bedürfnisse waren. Nach Erfüllung aller sich gestellten Aufgaben blieb ihr wohl wenig Kraft, weitergehende Wünsche zu erfüllen. Dieses ungestillte Bedürfnis äusserte sich vielleicht in ihrer zeitweiligen Unruhe. Manchmal machte sie sich unvermittelt auf ... musste gehen ... irgendwohin.

Ihre öffentlichen Ämter erfüllte sie zusätzlich zu ihren Aufgaben als Hausfrau und Mutter. Sie führte ein grosses Haus und hatte nebst der eigenen Familie oft noch Kostgänger am Mittagstisch. Über die Schicksalsschläge in der Familie schwieg sie sich aus; persönliche Probleme waren zu überwinden; sie klagte nicht. Mit ihrer jungen Familie verbrachte sie schöne und unbeschwerte Ferientage im Nahren bei Wald, wo gemeinsam im Wald zauberhafte Gärtchen mit Hügeln, kleinen Bächen, Weihern und Brücken – alles hergestellt aus Zweigen, Moos, Tannzapfen, Pilzen und anderem mehr – gebaut wurden, was ihrer ältesten Tochter in bester Erinnerung bieb. Gemeinsam mit ihrem Mann musizierte sie, sie am Klavier, er spielte die Geige oder sang.

AUSZÜGE AUS DEN ERINNERUNGEN VON ELISABETH HESS

Da ich momentan so gut Zeit habe zum Nachdenken und Schreiben, suche ich meine Erlebnisse zusammen ... 17. Schon öfters hörte ich Klagen von Frauen: «Wenn nur meine Mutter etwas aufgeschrieben hätte von früher! Wir wissen so wenig aus ihrem Leben.» Mir geht es eigentlich auch so. Wohl hat meine Mutter mir viel erzählt, aber Aufgeschriebenes existiert nicht. Also will ich es nicht so machen und mir Mühe geben, alles wahrheitsgetreu zu schildern und aufzuzeichnen, was mir im Gedächntis haften blieb, mich einst bewegte und mir wichtig war.

Ich bin also in Wald geboren. In der Schule haben wir gelernt, dass Wald in einem Talkessel liege. Ich finde diese Bezeichnung gut, denn im Dorf selber hat man keine Sicht in die Ferne; nach allen Seiten steigen Hügel und Berge auf. Alle sind mit Gras bewachsen, grosse Weizenfelder sieht man nicht. Kartoffeln werden angepflanzt und ab und zu ein bescheidenes Haferäckerlein. In der Dachegg, am Südhang des Batzenberges, war um diese Zeit ein kleiner Rebberg zu sehen. Diese Seltenheit wurde ordentlich bestaunt. Die Wiesenhänge wechselten mit kleinen Waldstreifen, meist Rottannen ...

Meine Eltern hiessen Albert Hess und Elisabeth Maria Hess. Trotzdem waren sie nicht verwandt. Heinrich Hess, mein Grossvater, lebte als Küfer in Hittenberg, lernte dann so von ungefähr das Bierbrauen und baute sich eine Bierbrauerei auf. Doch dies genügte dem Manne noch nicht. Seinen zweiten Sohn liess er Koch lernen, schickte ihn nach Neapel zur Ausbildung und kaufte ihm den grössten Gasthof des Dorfes, das «Schwert». Dem Jüngsten, Emil, richtete er eine Weinhandlung ein, nachdem er diesen in Barcelona lernen liess. Doch dieser grosse, äussere Erfolg brachte dem energischen Mann nicht viel Glück. Seine drei Söhne starben alle ganz jung.

Meine Mutter hingegen wohnte schon als Kind mitten im Dorf. Es war wohl ein etwas gepflegterer Familienkreis als bei Vater. Dieser Grossvater hat Geige gespielt, und alle Tanten hatten Klavierspielen gelernt. Grossvater Gottlieb Hess – er war ein halbes Jahr vor meiner Geburt gestorben – besass eine kleine Essigbrennerei und daher grosse Waldungen in den Gründen der oberen Töss. Das Brennen von Holzessig ist keine besonders saubere Arbeit, deshalb roch es wohl immer so sonderbar in jenem Haus ...

Auch dieser Grossvater war ein äusserst tätiger Mann. Er besass neben der Essigbrennerei in Zürich ein kleines Geschäft mit Appreturhandel und Versand von Seidenstoffen und später noch eine Weberei im Thurgau. Dieses Geschäft überliess er einem Freund, und sein ältester Sohn Reinhard besorgte das Büro. Hier schien es Unstimmigkeiten gegeben zu haben; schliesslich brannte die Fabrik ab, und Reinhard kam in Verdacht, mitschuldig zu sein. Reinhard zog es vor, in die Fremdenlegion zu gehen und trat für etliche Jahre in holländische Kriegsdienste ein. Mit der Mutter verkehrte er immer brieflich, und diese, in ihrer Sorge, tat alles, um ihn wieder loszukaufen. Das glückte denn auch, doch kehrte der Sohn nicht in die Schweiz zurück, sondern fuhr nach Australien und kehrte nie mehr in sein Heimatland zurück. Bis in sein hohes Alter schrieb er Briefe, zuerst seiner Schwester Anna und später meiner Mutter. Bei uns Kindern spielte der unbekannte Onkel in Australien eine grosse Rolle.

Das Älteste der Geschwister, Amalie, war 13 Jahre älter als Mutter und eine eigentliche Respektsperson für sie. Sie heiratete einen Schulkameraden, Emil Strehler18, einen sehr tüchtigen Mann, der das väterliche Zimmereigeschäft zu einem grossen Baugeschäft aufbaute. Das sich rasch vergrössernde Dorf bot tüchtigen Leuten reichlich Möglichkeiten ...

Später bauten sie die Alpina – ein grosses, geräumiges Haus. Das hohe Esszimmer war mit prächtigem Arvenholz getäfelt. Weder ein Turm noch die Zentralheizung noch das elektrische Licht fehlte. Ein Garten, beinahe ein Park, mit einer grossen Eiche, einem Springbrunnen, einer Grotte und unzähligen Zwergobstbäumen umgaben es. In der Schule antwortete ich einmal auf die Frage des Lehrers, wohin der König ginge: «In sein Schloss». Da erklärte mir der Lehrer, ich solle sagen, in seinen Palast, mein Onkel wohne in einem Schloss.

Danach erwarben sie auch noch den Nahren, ein Anwesen, in dem sie einen Teil des Hauses hübsch herrichten liessen, mit offenen Veranden. Im Keller war eine frische Quelle, die auch den Brunnen vor dem Hause speiste. Neben ihm stand eine Birke und rings umher Holunderbüsche. Die Aussicht in die Berge und ins Tal ( = Linthebene) hinunter war prächtig. Viel später wurde dieses Haus das Heim meiner Mutter. Sie richtete dort eine kleine Pension ein, und ich verbrachte dort mit meiner jungen Familie viele schöne Ferientage ...

In diese Welt, in diese Familie hinein, bin ich an einem prächtigen Sonntagmorgen auf die Welt gekommen ... Vater und Mutter hatten im Sommer 1890 geheiratet. Da Mutter nicht alle ihre Nichten und Neffen an die Hochzeit einladen konnte und gerade «Chilbi» war im Dorf, durften sie alle auf Kosten des Hochzeitspaares in alle Buden und auf alle Karussells. Die Hochzeitsreise ging durch die Schweiz (für schlechtes Wetter war Wien vorgesehen). Die Wohnung war in der Brauerei, die Vater betrieb. Ich vermute, Vater war nicht nach seinen Berufswünschen gefragt worden. Der energische Grossvater hatte einfach angeordnet, dass sein Ältester ein tüchtiger Bierbrauer werden sollte. Er machte eine Lehre und musste hernach auf Wanderschaft. Er kam bis Norddeutschland. Später wohnte er mit seinen Eltern zusammen bis zu seiner Heirat. Bald nach mir kam mein Bruder Heinrich zur Welt, und vier Jahre später noch ein Schwesterchen, das Anneli. Alles schien gut zu gehen, bis Vater erkrankte. Mutter pflegte ihn; wir Kinder sahen ihn überhaupt nicht mehr. Doch half alles nichts, Vater starb. Ich war die Älteste von drei nicht-schulpflichtigen Kindern.

Nun folgte eine traurige Zeit. Mutter weinte viel und war schwarz gekleidet. Auch ich wurde in ein schwarzes Kleid gesteckt. Am Sonntag spazierte kein Vater mehr mit uns, dafür gingen wir mit Mutter auf den Friedhof. Während meine Mutter weinte, suchten wir aus Langeweile Müllerblümchen und steckten sie den marmornen Engelchen auf den Kindergräbern zwischen die erhobenen Hände.

Die ganze Last, eine Bierbrauerei zu betreiben, lag auf Mutters Schultern. Zuerst hatte der Vater diese in Pacht gehabt, später aber gekauft. Seine Kundschaft waren hauptsächlich die Wirtschaften der Umgebung und auf den Bergen. Unser Besitztum war ganz von der Aussenwelt abgeschlossen durch ein hohes Eisengitter. Neben dem Wohnhaus waren die Ställe und auch das Sudhaus, in dem das Bier in einem grossen Eisenkessel, auf dessen Höhe eine schmale Treppe führte, gebraut wurde. Dort durften wir Kinder nicht allein hinauf. In einem Raum stand ein grosses, niedriges Kupferbecken, in dem das heisse Bier ausgekühlt wurde. Der Hopfen wurde aus Deutschland bezogen, und dadurch kamen oft fremde Reisende in unser Haus. Aus dieser Zeit stammt auch unser Service aus graublauer Keramik, ein kleines Fässchen mit sechs passenden Krüglein und dem Spruch darauf:

Das Trinken lernt zuerst der Mensch,

viel später dann das Essen.

Drum sollst du dankbar noch als Greis das Trinken nicht vergessen.

Die Brauburschen waren deutscher Herkunft, die Fuhrmänner Schweizer. Bevor Mutter eingezogen war, hatte die Schwester von Grossvater, die Bäsi, mit einer Magd die Küche geführt. Die Menus gaben kein Kopfzerbrechen. Werktags gab es Dünklisuppe, Siedfleisch und Kartoffeln, am Sonntag Kalbsbraten. Grossvater kaufte ein. Wichtig war der Znüni. Da gab es Brot und Käse oder Wurst. Im Winter wurde der Käse im Ofen geschmolzen. Natürlich fehlte es nicht an Bier.

Nach Vaters frühem Tod kam Grossvater täglich zu uns, wahrscheinlich um den Betrieb etwas zu überwachen. Ich war sein ausgesprochener Liebling, und er versuchte, mir immer eine Freude zu machen ...

Als sich ein guter Käufer zeigte, wurde die Bierbrauerei doch verkauft. Für meine Mutter war der Abschied aus dem Haus, in das sie sicher mit grossen Erwartungen eingezogen war, bestimmt nicht leicht. Wir bezogen eine Wohnung mitten im Dorf, in der neuen Post. Die Zimmer waren gross und hell, aber wir waren eben doch nur Mietsleute. Ich war froh, dass ich nun in die grosse Schule durfte. Durch das Los kam ich zu Lehrer Faust, der als recht strenger Lehrer galt ...

Zu dieser Zeit, als wir über der Post wohnten, führte Grossvater das «Schwert» selber, und da Grossmutter gestorben war, brauchte er Hilfe. Mutter stand ihm bei. Servieren wollte sie gar nicht, kochen war ihr lieber. Wir Kinder assen auch dort. Doch Mutter hatte keine Zeit mehr für uns, und wir bedienten uns gerade mit dem, was uns so passte. Zu jener Zeit war die Kantonale Landwirtschaftliche Ausstellung. . . . Es gab einen prachtvollen Festumzug. Das halbe Dorf machte mit. Mein Bruder war ein Zwerg und ich ein Schmetterling in hellblauseidenem mit Tüll überzogenem Röcklein. Es gab unendliche Proben für den Festzug und das Festspiel – alles spielte sich im «Schwert» ab. Meine Cousine Ella war ein Ritterfräulein, hoch zu Pferd, und ich war ordentlich stolz auf sie.

Nun fand Mutter es doch nicht richtig, dass jedes Kind so seinen eigenen Weg gehe. Da etwas Geld vorhanden war, entschloss sie sich, ein eigenen Haus zu bauen. Der Grossvater besass Land ausserhalb des Dorfes, und das konnte sie billig kaufen. Wer schon je in der Lage war zu bauen, weiss, was für Probleme sich stellen bei einem Hausbau. Mutter hatte einen guten Berater in ihrem Schwager, Onkel Strehler. Sie entschloss sich zu einem Sichtbacksteinbau, um möglichst wenig Reparaturen zu haben. Da gab es auch zwei offene Veranden übereinander, ein Glättezimmer. Im Parterre befand sich ein kleines Zimmer mit einfacheren Möbeln, wo wir uns hauptsächlich aufhielten. Nebenan war die Visitenstube mit einem neuen Ameublement und dem schönen Perdux-Klavier, das sich Mutter angeschafft hatte. Auf den offenen Veranden haben wir oft gegessen. Das war damals eine Seltenheit, aber wir genossen das sehr bei schönem Wetter. Bei kühlem Wetter assen wir in der kleinen Stube, die in der Ofenwand eine direkte Durchreiche aus der Küche hatte. Im oberen Stock befanden sich drei Schlafzimmer und zuoberst nochmals zwei nebst Estrich. Das Haus war recht geräumig, aber einfach gebaut. Kühlschrank und Zentralheizung gab es nicht. Die schöne Stube war getäfelt, die andern Zimmer geweisselt. Von der Decke hing eine Petrollampe und in der Küche eine an der Wand. Auf jedem Nachttischehen stand eine Kerze. Ein Garten war natürlich auch dabei. Da das Land leicht ansteigend war, wurden von Zeit zu Zeit Stufen aus Birkenstämmen gelegt. Eine ganz grosse Rolle spielte bei uns Kindern der Teilersbirnbaum; der hatte verschiedene Sitze, alle mit Namen versehen.

Jedes von uns Kindern durfte sich beim Hausbau etwas wünschen. Anneli hätte gern ein Türmchen auf dem Haus gehabt. Doch Onkel Baumeister sagte, das passe nicht, und so ging Anneli leer aus. Mein Bruder wünschte sich einen Kaninchenstall, und ich wünschte mir eine «Chouschtbank» in der Stube, und das bekamen wir denn auch ...

In der 4. Klasse kam ich zu einem ganz alten Lehrer, dem Salomon Meier. Schon meine Mutter war zu ihm in die Schule gegangen. Das war eine Schule, wie sie heute undenkbar ist. Die Schülerzahl betrug so 90 Kinder in zwei Klassen aufgeteilt. Der Lärm war natürlich gross. Schon gleich am Anfang ging ich nicht einig mit dem Lehrer. Er nannte mich Lisettli, wie man meine Mutter gerufen hatte, und das passte mir nicht. In dieser Schule wurde alles auswendig gelernt, nicht nur die Lesestücke, sondern auch das ganze Büchlein für den Religionsunterricht. Aufsätze, die mir Spass gemacht hätten, wurden nicht geschrieben. Der Lehrer diktierte alles, auch Geographie und Naturkunde. Da sass das alte Männlein auf dem Schultisch, die Beine auf der Bank, und diktierte, neben sich den Rest eines Stumpens. Doch diktierte er nicht nur einer Klasse allein, sondern abwechslungsweise einen Satz der einen Abteilung und dann wieder der andern. Das war wohl für die schwächeren Schüler gar nicht einfach. Zu Hause musste alles auswendig gelernt werden, was für viele eine Qual war. Am andern Morgen wurde alles abgehört durch eine Schülerin der oberen Klasse, die einen verbundenen Finger hatte und daher nicht selber schreiben konnte. Komischerweise fehlte nie jemand mit einem verbundenen Finger. Der Lehrer hatte sie einfach nötig. Wer zweimal stockte, bekam Tatzen, und zwar immer mehrere. Wegen einer fing er schon gar nicht an. Einmal hatte ich nicht aufgepasst und stellte mich vor den Lehrer, der am Tische sass. Unwillig schaute er mich an und fragte barsch, was ich eigentlich wolle. Da antwortete ich rasch: «Zwei Tööpe!» Der Lehrer war überrascht über mein Begehren, und die älteren Schüler lachten über die dumme Erstklässlerin. Doch der Lehrer sagte zu mir: «Weil du solche verlangst, bekommst du sie nicht. Geh an deinen Platz und passe gut auf.» In der Nähe der Schule gab es ein Geschäft, in dem man schon für zwei Rappen ein farbiges Notizbüchlein kaufen konnte. In diesem führten wir Buch über die ausgeteilten «Tööpen» – Empfänger und Anzahl. Am Samstag wurde zusammengezählt, und ich kam auf die stattliche Zahl von 234 Tatzen ...

In der Sekundarschule bekamen wir einen jungen Lehrer, Herrn Suter, den ich sehr gerne hatte und besser fand als die meisten Sekundarschullehrer. Endlich durften wir Aufsätze schreiben, was mir Spass machte und Lob von meinem Lehrer eintrug. Nun hiess es schon an die Berufswahl denken. Lange schwankte ich zwischen Kindergärtnerin und Lehrerin. Nachdem ich ein paar Tage lang in einem Kindergarten hatte aushelfen dürfen, wollte ich lieber Lehrerin werden. Ein Jahr verbrachte ich zu Hause, lernte nähen und besuchte den Konfirmandenunterricht. Die Konfirmation machte mir keinen grossen Eindruck. Eine meiner Kusinen nähte mein Konfirmationskleid – das erste Mal erhielt ich einen Stehkragen. Niemand durfte mit blossem Hals an die Feier. Ich wunderte mich überhaupt, wieviel Kleider bei diesem Anlass zu reden gaben. Nachdem ich Privatstunden gehabt und die Aufnahmeprüfung (ins Kantonale Lehrerseminar) bestanden hatte, zogen wir alle nach Küsnacht. Mutter hatte das Waldheim verkauft. Mein Bruder ging ins Welschland. Dieser Umzug war für uns alle eine grosse Umstellung. Mutter befreundete sich mit Frau Angehr und Frau Stähli, und mir gab das Seminar viel Anregung. Bei Frau Angehr waren stets zwei Seminaristen im Logis. Als es gegen das Schlussexamen ging, war ein Seminarist aus einer Parallelklasse bei ihr. Nun war es üblich, dass immer je zwei Seminaristen zusammen repetierten. Dieses Mal wohnten ein Bursche und ein Mädchen im gleichen Haus, und so ergab es sich, dass Fritz Vögeli und Elisabeth Hess zusammen repetierten und bei dieser Gelegenheit sich kennen und später lieben lernten …

ELISABETH HESS UND KARL STAMM WÄHREND DER KÜSNACHTER SEMINARZEIT

Nach dem frühen Tod des Vaters von Elisabeth Hess blieb ihre Mutter alleinstehend und sorgte für ihre Kinder. Zu jener Zeit bekam die Mutter noch nicht das volle Sorgerecht für ihre vaterverwaisten Kinder. Elisabeth Hess erhielt ihren Onkel, Emil Strehler, als Vormund. Damit ihre Kinder, also auch die Töchter, eine gute Ausbildung erhielten, beschloss die Mutter, in die Nähe von Zürich zu ziehen. Es wurde Küsnacht gewählt, damit Elisabeth, die die Aufnahmeprüfung ans Lehrerseminar bestand, bei ihrer Mutter wohnen konnte. In Küsnacht sind sie mehrmals umgezogen. Eine wichtige Station war das Haus zur Gerbe am See bei der Familie Stähli. Der Entscheid der Mutter zum Umzug darf als sehr fortschrittlich angesehen werden. Elisabeth Hess kam in eine gemischte Klasse, was zu jener Zeit in der Mittelschule ebenfalls ein Novum war. Die gut behütete Elisabeth Hess hatte Mühe, sich in diesen neuen Verhältnissen zurechtzufinden.

Elisabeth Hess und Karl Stamm lernten sich am Seminar kennen. Es ist nicht bekannt, wo sie sich zuerst begegneten, denn sie besuchten nicht die gleiche Klasse. Elisabeth führte zu jener Zeit ein Tagebuch wie dies in ihren Kreisen viele Mädchen taten. Dieses Tagebuch ist nicht erhalten geblieben, denn leider war es üblich, vor der Eheschliessung «reinen Tisch» zu machen, was bedeutete, Briefe, Postkarten, allfällige Erinnerungen an andere Verehrer, liebgewordene Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Kotillons von Tanzveranstaltungen, eine sorgsam gepresste und aufbewahrte Verehrer-Blume und anderes mehr, zu vernichten. In diesem Handeln war der Wunsch oder die Vorstellung zu erkennen, dass ein Mädchen sich gänzlich auf den zukünftigen Ehegatten einstellte. Die Mädchen dieser Generation und Schicht wurden auf dieses Ziel hin erzogen.

In den Abschiedsbriefen von Elisabeth und Karl Stamm, deren Abschrift in Stenographie erhalten geblieben ist, wurde vereinbart, sich gegenseitig die Briefe zurückzugeben. Und so wurde dieser Briefwechsel ebenfalls vernichtet, jedenfalls sind bis heute keine Briefe davon bekannt.

Erhalten geblieben sind ein Doppelbogen Papier mit zwei handschriftlichen Gedichten von Karl Stamm. Den restlichen Platz füllte Elisabeth mit Stenogrammen von weiteren Gedichten von Karl Stamm. Das Poesiealbum von Elisabeth liegt vor, in dem sie sich Gedichte, Sprüche und für sie wichtige Auszüge aus der Literatur notierte; es enthält fünf weitere Gedichte von Karl Stamm. In einem kleinen, blauen Notizbuch notierte sich Elisabeth nebst weiteren Auszügen aus verschiedenen Werken ein Stenogramm ihres Abschiedsbriefes an Karl Stamm und ihren Brief an die Mutter. Ebenfalls findet sich hier ein Stenogramm einer Strophe eines Gedichtes von Theodor Storm, die sie an Karl Stamm denken liess.

Zwischen den Zeitungsartikeln über Karl Stamm, die Elisabeth auch später noch sammelte, fand sich ein einzelnes Blatt mit dem Stenogramm des Abschiedsbriefes von Karl Stamm. Ein Exemplar der Erstausgabe des «Hohelieds» mit Widmungsgedicht, begleitet von einem Brief, liegen ebenfalls vor.

In welcher Form und wo sich Elisabeth und Karl Stamm trafen, wie ihre Freundschaft entstand, wissen wir nicht. Nach späterer Erzählung von Elisabeth besuchten sie gemeinsam Ausstellungen und sprachen über moderne Literatur. Elisabeth fand viel Anregung in diesen Gesprächen und sehnte sich später nach solchem Umgang. Hier erschloss sich ihr eine Welt, die sie sehr ansprach und sie faszinierte. Die heftige und wesentlich freiere Denkweise von Karl Stamm schreckte sie auf und beschäftigte sie. Seine Verehrung und heftige Umwerbung liessen ihre puritanische Denkweise auf eine ihr völlig neue Welt stossen. Sie wusste nicht, wie sich in Karl Stamms Welt zurechtzufinden. Sie war verwirrt und verunsichert, voller Mitgefühl für die Einsamkeit, in die Karl Stamm sich einhüllte. Ihre Sensibilität ermöglichte ihr sicherlich teilweise, das Gefühl der grossen Einsamkeit Karl Stamms, aber auch dessen Tiefe zu erahnen. Natürlich schmeichelte ihr, dass sie Gedichte erhielt.

Wie Elisabeths Mutter von dieser Freundschaft erfuhr, ist nicht bekannt. Ob es bei der Gelegenheit war, als Karl Stamm gemeinsam mit andern Seminaristen an einem Fasnachtsabend verkleidet in der Wohnung von Elisabeths Mutter eindrang, und sie für die Angebetete das schöne Gedicht von Hermann Hesse «Elisabeth»19 sangen, nach welcher Melodie ist nicht bekannt?

Wie eine weisse Wolke

Am hohen Himmel steht,

So weiss und schön und ferne

Bist Du, Elisabeth.

Die Wolke geht und wandert,

Kaum hast du ihrer acht,

Und doch durch deine Träume

Geht sie in dunkler Nacht.

Geht und erglänzt so silbern,

Dass fortan ohne Rast

Du nach der weissen Wolke

Ein süsses Heimweh hast.

Karl Stamms Schwierigkeiten – das Verfahren gegen ihn, das beinahe zu seiner Wegweisung aus dem Seminar führte – kamen Elisabeths Mutter bestimmt zu Ohren. Für sie war die Verbindung zu Karl Stamm nicht wünschenswert. Nach ihrem harten Leben als alleinstehende Frau mit Kindern wünschte sie sich ihre Töchter in guten und sicheren Händen versorgt. Karl Stamm entsprach diesem Bild keineswegs. Die Mutter war vor allem sehr betrübt, weil die Tochter ihr gegenüber Heimlichkeiten hatte. Sie empfand dies als Vertrauensbruch. In diesem Sinn stand Elisabeth unter einem hohen Erwartungsdruck. Die Mutter ging in der Erziehung ihrer Töchter neue Wege, und die Töchter hatten dieses Risiko mit Erfolg, mit Gelingen ihrer Karriere zu belohnen.

Dieses Wissen um die Erwartungen der Mutter vergrösserten die Zerrissenheit von Elisabeth. Sie entsprach dem Wunsch der Mutter und zog sich von Karl Stamm zurück, wobei ihre Zwiespältigkeit im nicht ganz ehrlichen Umgehen sowohl mit der Mutter wie mit Karl Stamm in den Briefen zum Ausdruck kommt. Der Abbruch der Beziehung war nicht radikal. Elisabeth fertigte sich von den Abschiedsbriefen und den ihr geschenkten Gedichten in aller Eile Stenogramme an, von denen sie wusste, dass ihre Mutter sie nicht lesen konnte.

Zu jenem Zeitpunkt konnte sie Karl Stamm ebenso wenig vergessen wie sie willens war, ihr Leben, ihren Alltag zu meistern und den Wünschen ihrer Mutter zu entsprechen. Später bemerkte sie, auf Karl Stamm angesprochen, er sei schwierig und nicht gesund gewesen. Das war offiziell Grund genug, nicht auf diese Beziehung einzugehen. Von Liebe für Karl Stamm wage ich nicht zu sprechen, eher von einer tiefen Zuneigung. Es war Faszination, das Erahnen der Tiefe, eine diffuse Sehnsucht nach der Absolutheit des Gefühls von Karl Stamm – es sollte sie nie mehr ganz loslassen. Es führte dazu, dass sie das vorliegende Material ein ganzes Leben lang als ihren Schatz aufhob. Später erwarb sie sich auch die Bücher, die von Karl Stamm erschienen.

GEDICHTE KARL STAMMS AN ELISABETH HESS

Die Abfolge widerspiegelt die Reihenfolge der Einträge in das Poesiealbum20

Mai-Lied

Nun steht das Tal in vollen Blüten

und linde Winde leise schütten

den Blütenschnee mir ins Gesicht.

Ich kann mein Herz nicht mehr bezwingen,

der Seele höchste Saiten klingen

der Seele höchste Saiten klingen

0 Seele, Seel, zerspringe nicht.

Da ist ein Jubel in den Bäumen.

Wir wandeln beide wie in Träumen

durch all dies Blühen, ich und du.

Lichtweisse Wolkenzüge steigen,

durch all dies Blühen, ich und du.

Lichtweisse Wolkenzüge steigen,

der Waldgott singt aus weissen Zweigen.

0 Seele, Seele, singe zu.

0 Seele, Seele, singe zu.

Nun steht das Tal in vollen Blüten.

Gelinde Winde leise schütten

Gelinde Winde leise schütten

den Blütenschnee uns ins Gesicht.

Du süsses Blüh 'n, du darfst nicht enden,

dich halt ich fest mit beiden Händen!

dich halt ich fest mit beiden Händen!

0 Liebe, Liebe ende nicht!

12. V. 10

Lied des Liebenden

Auf Flügeln der Liebe schwebet mein Lied empor,

Nun juble, du meines Herzens Nachtigallenchor.

Und tausend zur Linken erheben den leisen Gesang.

Und tausend zur (R)rechten vollenden den herrlichen Klang.

Erst hauchen sie leise zu goldner Harfen Getön,

Erst hauchen sie leise zu goldner Harfen Getön,

Da dämmert die Tiefe empor, es blühen die Höh 'n.

Und immer voller und höher woget die Brust:

Es jubelt von Jugend und Frühling und Liebeslust.

Und immer lauter hallt des Gesanges Strom:

Da springt das Gewölbe im heiligen Liebesdom!

Und Engel schweben herab im Liliengewand,

Milchweisse Krüge schimmern in ihrer Hand!

In lichtblaue Räume schütten sie Blütenschnee(,)

Und immer gewaltiger braust das Evoe

Der Tausend zur Linken und Rechten nun hebt es sich:

Aus zerspringender Brust ein gewaltiges: Ich liebe dich!

Erschüttert ist meine Seele - es schweigt der Gesang.

Ich horche und horche auf einen Wiederklang.

Mein Herz blüh' auf!

Mein Herz(,) du blühender Frühlingsgrund(,)

0 brich das eherne Schweigen,

0 brich das eherne Schweigen,

Blüh' auf, du träumender Quellenmund!

Die Lüfte kosen so eigen!

Die Lüfte kosen so eigen!

Sie tragen auf ihren Flügeln

Ein silbernes Klingen talauf:

Dies Kosen, dies Läuten,

Was will es bedeuten!

Blüh' auf (,) mein Herz, blüh' auf!

Mein Herz, du blühender Frühlingsgrund!

Blüh' auf, du herrliche Heide!

Blüh' auf, du herrliche Heide!

Es wandelt in dir mit singendem Mund

Ein Mädchen in weissem Kleide.

Es flammt in ihren Augen

Ein goldenes Leuchten auf

Dies Leuchten, dies Läuten(,)

Was soll es bedeuten!

«Blüh' auf, mein Herz, blüh' auf!

(undatiert)

Mein Herz, du blühender Frühlingsgrund,

Nun juble, nun singe, nun klinge!

Nun juble, nun singe, nun klinge!

Mich küsste des Mädchens blühender Mund!

0 klinge (,) du Brust, o singe!

0 klinge (,) du Brust, o singe!

0 Leben in allen Tiefen!

0 liebliches Leuchten glüh' auf!

Dies Küssen, dies Läuten,

Was will es bedeuten!

Blüh' auf(,) mein Herz, blüh' auf!

Mädchen, trink ich deiner Augen Glanz

Dämmert meiner Seele Grund empor(,)

Und es schlinge! ein Gedankenchor

Dämmert meiner Seele Grund empor(,)

Und es schlinge! ein Gedankenchor

Durch die Stille einen Geistertanz.

Sachte schwingen Raum und Zeit.

Kaum fühl (') ich den Schlag in meiner Brust.

Nur in dir bin ich mir noch bewusst.

Augenblick wird mir zur Ewigkeit.

Nur in dir bin ich mir noch bewusst.

Augenblick wird mir zur Ewigkeit.

Leis noch fühl(') ich deiner Lippen Kuss(,)

Und die Augen schliessen sich vor Glück,

Strahlen eine innere Welt zurück,

Und die Augen schliessen sich vor Glück,

Strahlen eine innere Welt zurück,

Eine Welt in hohem Überfluss.

Mädchen, trink ich deiner Augen Glanz,

Dämmert meiner Seele Grund empor(,)

Und es lauschet still mein horchend Ohr

Der Gedanken leisem Geistertanz.

Dämmert meiner Seele Grund empor(,)

Und es lauschet still mein horchend Ohr

Der Gedanken leisem Geistertanz.

22. V. 10

Stille(,) stille Veilchenaugen leuchtet zu,

Aus euren Bronnen trink' ich heilige Liebesruh.

Wunschlos atmet mein Herz, und kein Sehnen ersteht.

Über die Erde weit, göttlicher Friede weht.

Göttlicher Hauch, komm über mich!

Wunschlos atmet mein Herz, und kein Sehnen ersteht.

Über die Erde weit, göttlicher Friede weht.

Göttlicher Hauch, komm über mich!

Ich liebe Dich, liebe Dich,

Elisabeth.

März 1910

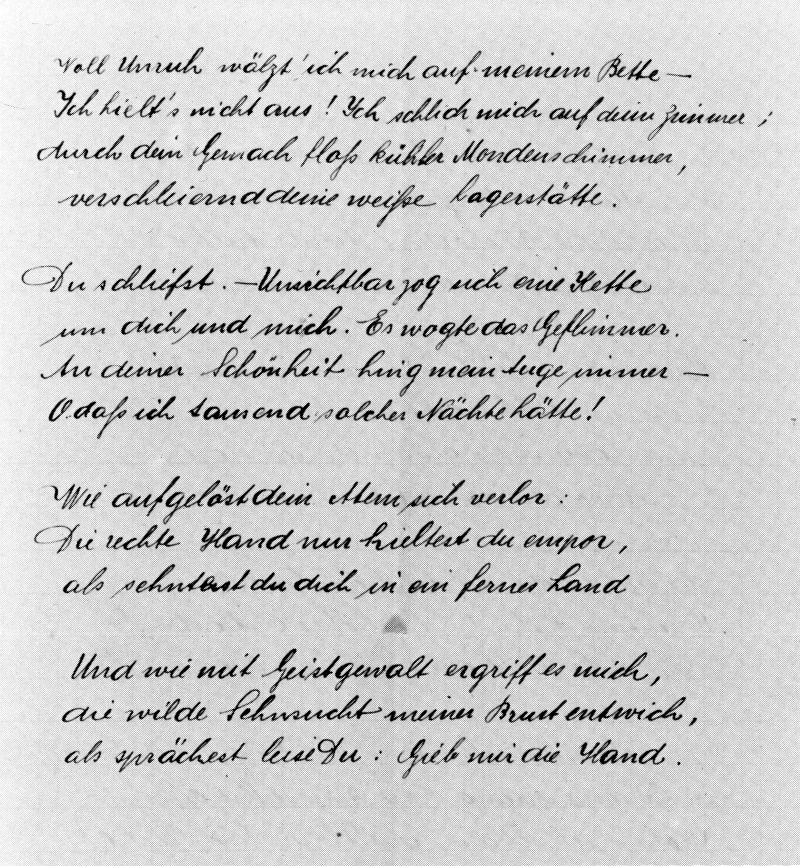

Es folgen zwei Sonette, die Karl Stamm selbst auf einen Doppelbogen schrieb und den Elisabeth nicht vernichtete.

Voll Unruh wälzt' ich mich auf meinem Bette -

Ich hielt's nicht aus! Ich schlich mich auf dein Zimmer;

durch dein Gemach floss kühler Mondenschimmer

verschleiernd deine weisse Lagerstätte.

verschleiernd deine weisse Lagerstätte.

Du schliefst. – Unsichtbar zog sich eine Kette

um dich und mich. Es wogte das Geflimmer.

An deiner Schönheit hing mein Auge immer -

An deiner Schönheit hing mein Auge immer -

0 dass ich tausend solcher Nächte hätte!

Wie aufgelöst dein Atem sich verlor:

Die rechte Hand nur hieltest du empor,

als sehntest du dich in ein fernes Land(.)

Und wie mit Geistgewalt ergriff es mich,

die wilde Sehnsucht meiner Brust entwich,

als sprächest leise Du: Gib mir die Hand.

(undatiert)

Mein Kind, mein Mädchen! Sag, was ist geschehn?

Mein staunend Herze kann es nicht begreifen,

und meine Blicke deine Stirne streifen –

hier ging ein Wunder vor sich, ungesehn!

Und wo du schreitest(,) haucht ein süsses Wehn.

In dir, um dich ergeht ein Blühn und Reifen(,)

und Labyrint(h)e glühend sich ergreifen,

In dir, um dich ergeht ein Blühn und Reifen(,)

und Labyrint(h)e glühend sich ergreifen,

und wo du wandelst ist ein selges Gehn.

Es lebt in dir ein göttliches Gestalten.

0 schönes Blühn ! O herrliches Entfalten!

Die Seele tritt dir still ins Angesicht!

Die Seele tritt dir still ins Angesicht!

Du schaust mich an. – Mein Herze steht betroffen(.)

Die Knospe sprang! Die Blüte stehet offen!

Wohin ich schaue, quillt der Liebe Licht!

(undatiert)

DIE ABSCHIEDSBRIEFE VON KARL STAMM UND ELISABETH HESS

Die Stenogramme der Briefe wurden von Elisabeth in grosser Eile in ihr blaues Notizbüchlein notiert. Als Elisabeth Guex-Vögeli 1957 diese Papiere zu sich nahm, übersetzte sie einen Teil der Stenogramme, sowohl der Briefe als auch der Gedichte. Teresa Dal-Ri unternahm diesen Versuch erneut, wofür wir ihr grossen Dank schulden. Die Stenogramme sind in der Zwischenzeit so flach und schlecht leserlich, dass sie nicht an allen Stellen schlüssig umgeschrieben werden konnten. Durch die aufwendige Arbeit von T. Dal-Ri sind wir nun aber sicher, dass keines der Gedichte übersehen und verloren ging.

Was den ersten erhaltenen Brief von Elisabeth an Karl Stamm betrifft, so formulierte sie eine Fassung, die sie wohl Karl Stamm schickte und anschliessend eine, die ihren Gefühlen entsprach. Die Stenogramme der Briefe sind alle undatiert.

ELISABETH HESS AN KARL STAMM

Geehrter Herr!

Vor allem bitt ich Sie, schreiben Sie mir nicht mehr. (Sie haben mich erschreckt mit Ihrer Leidenschaft.) Was Sie mir geschrieben haben, werde ich niemandem zeigen. Aber tun Sie es nicht mehr, sonst müsste ich die Briefe meiner Mutter zeigen (und das will ich nicht). Ihr etwas vorlesen will ich nicht. Freilich, ich zürnte Ihnen, dass Sie mich an der letzten Fasnacht so überrumpelten, verachtet habe ich Sie nie, ich wüsste nicht warum. Ich soll Ihnen Freundschaft geben! Weiss ich denn, was Freundschaft ist? Ich habe viele Enttäuschungen erlebt, dass ich den wahren Sinn gar nicht mehr verstehen kann.

Bald verlassen Sie Küsnacht, Sie werden mich vergessen (vielleicht bald), wenn Sie andere Menschen um sich sehen. Aber einen Schatz nehmen Sie mit: das ist die Poesie. Dichten Sie und schreiben Sie, wenn die Arbeit Sie nicht befriedigt. Sie haben eine Schwester. Schliessen Sie sich an sie an. Ich denke, sie wird Sie verstehen.

Ein anderes Mädchen würde Ihnen vielleicht ganz anders geantwortet haben. Man hat mir ja schon oft gesagt, ich sei sonderbar und unbegreiflich. Aber ich bin nun einmal so. Ich hoffe, Sie werden mich verstehen. Wenn nicht, bitte zerreissen Sie den Brief.

Und wenn ich schreiben wollte, was ich denke, wenn ich nicht fürchten müsste, dass er es jemandem zeigen würde, würde ich schreiben

Du armer, armer Karl, ich bedaure Dich unendlich, dass Du so unglücklich bist. Keine Mutter haben! Schliesse Dich an Deine Schwester an, ich kenne sie ja nicht, aber ich denke, sie ist gut. Du hast mich sehr, sehr erschreckt mit Deiner Leidenschaft, glaube mir, und doch manchmal ahnte ich das. Ich denke dabei an einen Traum. Aber höre, überhebe mich nicht, überhebe das Weib nicht, das Du Deine Göttin nennst. Glaubst Du denn, ich sei makellos und heilig. Oh ganz und gar nicht. Wie könnte man das auch sein im Seminar! Glaubst Du, bei mir den Frieden finden zu können, wenn Du Dich nur nicht täuschst. Liebe, Liebe. Auch ich habe noch keine tiefe, alles vergessende Liebe empfunden. Kann ich nicht lieben oder schlummert es noch in mir? Oft glaube ich, ich trage einen Stein im Herzen und dann glüht es doch wieder so sehr. Aber sei ruhig, bekämpfe Dich, Du hast ja so einen grossen Schatz in Dir. Die Poesie, schreiben, dichten, ringe Dich empor und höre nie auf das kleinliche Reden und Treiben der Menschen. Ich bin ein Sonntagskind, ein solches sollte andern raten und sich selbst Glück bringen, sollte heiter und lieb sein. Das bin ich nicht. Verzeih, aber lieben kann ich Dich nicht. Zum Teil fürchte ich Dich fast ob Deiner Leidenschaft. Wenn ich so Deine Zeilen lese, ja dann, aber wie ich Dich kenne, ich kann nicht. Wähle ein anderes Ideal, aber nicht am Seminar, ich wüsste keine, die Dir genügen könnte. Sieh mich gar nicht mehr an. Du wirst es überwinden können.

Ich bewahre den Brief auf wie einen Schatz, und wenn er die Wirkung, den Inhalt verliert, so freue ich mich an der Form. Aus Ihnen soll ein Dichter werden.

«Voll Unruh wälzt' ich mich ... ». Gedicht von Karl Stamm im Poesiealbum von Elisabeth Hess.

ELISABETH HESS AN IHRE MUTTER

Meine liebe Mutter

Glaube mir, ich bin sehr, sehr froh, dass Du alles weisst. Ich fühlte mich elend genug, dass ich in eine solche Sache verwickelt bin, aber ich hatte nicht den Mut, es Dir zu sagen. Ich bin mir erst jetzt recht klar, wie schlecht ich gehandelt habe. Und das verspreche ich Dir, von nun an will ich Dir alles sagen.

Ich muss mich selbst fragen, wie alles gekommen ist. Glaub mir, St. hat mir nicht gefallen, und ich habe es ihm auch zu merken gegeben. Aber er hat mit seinem Drängen nicht nachgelassen und mich geradezu verfolgt, dass ich zuletzt Mitleid mit ihm hatte. Er weiss nicht, was Sitte ist, ich glaube aber nicht, dass er schlecht ist.

(Nach und nach wurde das Verhältnis intimer, und ich bildete mir ein, dass das, was ich für ihn fühle, Liebe sei.) Ich fasste den Entschluss, ihm zu helfen und ihm eine Freundin zu sein. Ich hatte schon von ähnlichen Sachen gelesen und wollte den Versuch wagen. Das ist tausendmal schwerer als ich es mir vorstellte und kann nur bei ganz edlen Menschen zustandekommen, und vor allem müsste ich älter sein als er.

Seit Pfingsten habe ich ihm nicht mehr geschrieben und ihn gebeten, ein Jahr lang zu warten, dann wollen wir wieder sehen. Bis jetzt hat er auch nicht geschrieben. Wenn ich ihn lieben würde, müsste ich den Briefwechsel missen, aber ich tue es nicht, und nun wird mir klar, dass es nur eine oberflächliche Neigung war.

Ich bitte Dich, denke nicht, ich sei schlecht. Es war Leichtsinn, ich dachte gar nicht recht an die Zukunft.

Wäre ich in Wald geblieben, wäre so etwas nie vorgekommen. Aber in Küsnacht am Seminar hatte ich ja auch viele Beispiele vor Augen. Ich habe mich lange gesträubt, es den andern nachzutun und trotz aller Bemühungen Eckingers mich in nichts eingelassen. Die andern haben mich gescholten, ich sei kalt und habe kein Herz, und das hat mich geärgert. Und endlich(?) St. dichtete. Er hat mich angedichtet, und ich bin eitel genug gewesen, um darauf stolz zu sein. Es ist für mich aber auch eine alte Sache, durch Schaden klug zu werden.

Ich habe Dir nun alles gesagt, wie es gegangen ist und will Dir auch ferner alles sagen, ich weiss jetzt, wie man Unheil stiften kann. Was meinst Du, soll ich ihn bitten, mir die Briefe zurückzusenden? Ich bitte Dich, verzeih mir, und ich will mir Mühe geben, Dir keinen solchen Kummer mehr zu bereiten.

KARL STAMM AN ELISABETH HESS

Liebe Elise!

Nun Du mir gestern endlich klaren Wein eingeschenkt hast, nachdem ich zwei Jahre lang glaubte, Du willst mich in meiner Liebe prüfen, bitte ich Dich, alle meine Briefe an mich zurückzusenden. Du hast kein Anrecht darauf, schon Deines neuen Liebhabers wegen. Und ich will versuchen, die Erinnerung an Dich zu löschen. Die Brücke von Dir zu mir ist nun gänzlich abgebrochen. Vom Traum zu leben, ist Unsinn und macht krank. Vergessen will ich Dich, aber vergeben kann ich Dir nicht, trotzdem ich zum Verdammen auch kein Recht habe. Dass Du mich aber für schlecht gehalten hast, das war nicht recht, und das hat weh getan. Ich gab mir immer Mühe, ein anständiger Mensch zu sein wie andere, die dafür gelten. Wäre Deine Liebe gross und echt, die demütige Liebe des allzeit zum Vergeben bereiten Weibs gewesen, dann hättest Du nicht so gehandelt, Du hättest mich aufgehoben und von neuem geliebt. Unsere Gegensätze sind nicht so gross, dass keine Brücke hätte geschlagen werden können. Die Liebe vermag alles, aber für mich ist Deine Liebe tot. Und wenn Du einst die Gattin eines andern bist und die Stunde Deiner Mutterschaft kommt, dann denke, dass da einer ist, der mit Dir empfindet und Dein Kind als auch sein Kind begrüsst, denn ich habe das erste Anrecht darauf, weil ich Dich liebte und immer noch liebe.

Karl Stamm

Die Wege des Lebens sind dunkel. Handle wie Du willst, was ich Dir wünsch, ist Glück. Und eine Liebe wünsch ich Dir von seiten Deines Mannes wie die meine ist. Dann (Denn?) möchten die schwersten Stunden des Lebens nahen: Die Liebe ist über allem.

Nun will ich weiter gehen, neue Wege. Wohin? Ich weiss nicht wohin. Meine Gesundheit ist zerrüttet. Zu meinen Bergen will ich wieder gehen, in die Einsamkeit. Sie allein hat noch Grösse und Treue.

Noch einmal bitte ich Dich um Rückgabe meiner Briefe. Auch die Deinen sollst Du erhalten, so bald ich wieder im Steg bin, wo sie noch alle liegen.

Karl Stamm

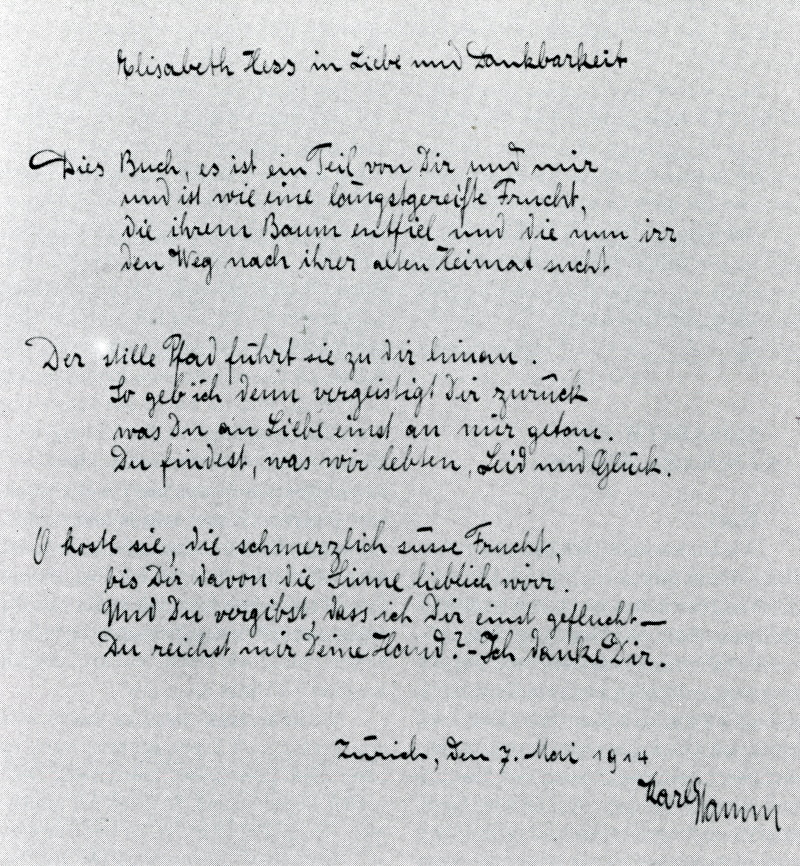

Widmungsgedicht von Karl Stamm an Elisabeth Hess, 7. Mai 1914.

ELISABETH HESS AN KARL STAMM

Karl,

Wie Du wünschst, schicke ich Dir hier Deine Briefe zurück. So will ich Dir auch gleich schreiben, was ich Dir das letzte Mal im Strassenlärm nicht sagen mochte.

Als Du mich kennenlerntest, war ich trotz meiner 18 Jahre noch ein Kindskopf, und ich konnte Dich nicht verstehen. Jetzt würde ich Dir kaum jene Vorwürfe machen wie vor einem Jahr, denn ich bin älter und reifer geworden. An Deiner Liebe habe ich nicht gezweifelt und wollte Dich auch nicht prüfen, es war mir ernst, wenn ich Dir sagte, ich wolle meine eigenen Wege gehen. Als ich mit Dir verkehrte, hatte ich auch keinen andern lieb gehabt, das habe ich Dir vor einem Jahr auch gesagt. Letzten Herbst war es nicht mehr so, aber Du hast mich nicht danach gefragt.

Du weisst, meine Mutter wollte, dass ich den Verkehr abbrach. Hätte sie es mir direkt verboten, hätt ich wohl doch geschrieben, aber sie bat mich, war sehr traurig, und da konnte ich es nicht tun. Ich glaubte damals, im folgenden Frühling sei alles wieder gut, ich aus der Schule und auf eigenen Füssen. Das kam aber anders, nicht nur, was das letztere betrifft. Nachdem ich keine Briefe mehr von Dir erhielt und Dich nicht mehr sehen durfte, kamen die Gewissensbisse über mich. Ich hatte das Vertrauen meiner Mutter verloren, und das schmerzte mich tief. Ich weiss, sie selbst hat nie heimlich mit einem jungen Mann verkehrt und konnte mich deshalb gar nicht begreifen, und ich sah selber ein, dass ich einen Fehler begangen hatte. Einen Fehler, an dem ich nicht alleine schuld sein wollte. Du hattest mich stets darin bestärkt und gesagt, darin sei keine Schuld. Kurz, es kam eine Ernüchterung über mich, und im Laufe des Jahres trat Dein Bild allmählich in den Hintergrund. Es war nicht ein unüberlegter, plötzlicher Entschluss. Du weisst, was ich Dir vorgeworfen habe, ich habe kein so heisses Blut, ich konnte Dich nicht verstehen, auch war ich noch zu jung. Jetzt, da ich älter und reifer geworden bin, kann ich besser mit Dir fühlen, aber weisst, ich schätze die Selbstbeherrschung sehr hoch, und die habe ich vermisst bei Dir.

Du hast recht, wenn es meinerseits eine grosse, tiefe Liebe gewesen wäre, so hätte ich alles vergessen müssen und Dich wieder lieben sollen. So muss ich annehmen, ich habe mich geirrt. Es war eine kurze Leidenschaft, die mich zu Dir zog. So werde ich meine erste Liebe als kurzen Traum in Erinnerung haben. Und sollte ich alles vergessen, die Tagebücher jener Zeit zeigen mir die Gefühle wieder.

Eine Entschuldigung ist das nicht, vielleicht erklärt es aber meine Handlungsweise. Ich fühle wohl, ich habe Dich tief gekränkt und weiss keinen Ausweg, es wieder gut zu machen. So werde ich auf andere Art und an anderen Orten mehr geben als nehmen. Einzig weiss ich, vergiss mich.

P.S.

(nicht zu entziffern)

Der letzte Brief von Karl Stamm an Elisabeth Hess, 1914 (vgl. Text unten).

Ungefähr zwei Jahre vergingen, bis Karl Stamm Elisabeth Hess ein Exemplar seines «Hohelieds», ein Jahr nach dessen Erscheinen, zusandte. Es ist nicht bekannt, ob Elisabeth auf dieses Geschenk reagierte. Auf dem ersten Blatt des Buches befindet sich folgendes Widmungsgedicht:

Elisabeth Hess

in Liebe und Dankbarkeit

Dies Buch, es ist ein Teil von Dir und mir

und ist wie eine längstgereifte Frucht,

die ihrem Baum entfiel und die nun irr

den Weg nach ihrer alten Heimat sucht

Der stille Pfad führt sie zu Dir hinan.

So geb ich denn vergeistigt Dir zurück

was Du an Liebe einst an mir getan.

Du findest, was wir lebten, Leid

und Glück.

0 koste sie, die schmerzlich süsse Frucht,

bis Dir davon die Sinne lieblich wirr.

Und Du vergibst, dass ich Dir einst

geflucht -

Du reichst mir Deine Hand? -

Ich danke Dir.

Zürich, den 7. Mai 1914

Karl Stamm

Karl Stamm

Gartenhofstrasse 7, Zürich IV den 1. 14

Liebe Elisabeth

Glaube nicht, dass Dir da ein Knabe in leidenschaftlicher Aufwallung schreibt. Was mich dazu treibt, ist ein Dankgefühl, das mich zeitweise in stillen Stunden überkommt. Vergessen kann ich Dich nicht, Du bist immer noch meine einzige Liebe. Und wenn mich Erinnerung die stillen Pfade längstvergangener Tage führt, da bist Du zugegen, und dann reut mich meine Heftigkeit und Undankbarkeit. Wenn Du die Widmung in meinem beiligenden Buche liesest, wirst Du verstehen, warum ich jetzt, bald ein Jahr nach Erscheinen des Buches, dazu komme, Dir dasselbe zu übersenden. Es will ein aufrichtiger Dank sein. Und wenn mir einst eine Zeile Deiner Hand zukommen sollte, so würde ich mich dessen freuen. Ich grüsse Dich Dein einsamer Karl Stamm.

Beim letzten Eintrag vom Juni 1911 im kleinen, blauen Notizbuch von Elisabeth, ebenfalls ein Stenogramm, handelt es sich um die letzte Strophe des Gedichtes: Die letzte Stunde von Theodor Storm21. Sie notierte sich diese Strophe wohl aus dem Gedächtnis. Die beiden Abweichungen vom Originaltext muten wie eine Konkretisierung ihres Gedankenspiels um Karl Stamm an. Der Originalwortlaut steht in Klammer daneben:

Zwei (Die) Lippen, die sich so geküsst (berührt),

Sind rettungslos gefangen.

Sind rettungslos gefangen.

Spät oder früh, sie müssen doch

Sich tödlich heimverlangen.

Ich denke dabei an Karl Stamm. Die Zukunft wird mich lehren.

Barbara Steinhauer-Guex, Stäfa

Anmerkungen

1 A. Gagg-Vogelsang war die jüngere Freundin von E. H. und Mitstreiterin im gemeinnützigen Frauenverein Hombrechtikon. Sie war massgeblich beteiligt an den verschiedenen Aktionen der Kriegswirtschaftskommission 1939–1945. Von ihr erhielt ich einige Unterlagen, wie zum Beispiel die Würdigung, als E. H. vom Präsidium des Frauenvereins zurücktrat. R. G.-V. lebt heute in Rüti ZH.

2 Stamm, Karl, schweiz. Lyriker, geb. Wädenswil 29.3.1890, gest. 21.3.1919. Strebte nach einem Natur und Mensch brüderlich verbundenen, im Schmerz geläuterten Dichtertum. Werke: Das Hohe Lied (1913), Der Aufbruch des Herzens (1919), Dichtungen (2 Bde, 1920), Briefe (1934); wertvoll). -Lit: P. Müller, K.S.s Lyrik (Diss. Zürich 1923). Zit. nach: Schweizer Lexikon in sieben Bänden. 6. Bd. Zürich 1948.

3 K.S. Das Hohelied. Zürich 1913.

4 (Guex)-Vögeli, Elisabeth. Ein Jahr Mobilisation in einer Landgemeinde. Diplomarbeit Soziale Frauenschule Zürich, 1941. Unveröffentlicht. Auszugsweiser Artikel in: Zürichsee-Zeitung, 4. Okt. 1989.

5 Joris, Elisabeth; Witzig, Heidi. Brave Frauen, aufmüpfige Weiber: Wie sich die Industrialisierung auf Alltag und Lebenszusammenhänge von Frauen auswirkte (1820–1940). Zürich 1992.

6 Joris/Witzig S. 59

7 Joris/Witzig S. 60

8 Joris/Witzig S. 80

9 Joris/Witzig S. 117

10 Joris/Witzig S. 118 ff.

11 Siehe Anm. 4

12 Gagg-Vogelsang, Annemarie. Nachruf auf Elisabeth Vögeli-Hess. In: Zürichsee-Zeitung, 8. Okt. 1957

13 Stutz, Jakob. Gemälde aus dem Volksleben. 5 Bde. Zürich, 1935-1948. (1. Aufl. 1843 ff.)

14 Schweizer Frauenblatt. (früher: Mir Fraue; später: Zeitspiegel Frau). Wechselnde Erscheinungsorte, 1919ff.

15 Der Wendepunkt im Leben und im Leiden/ gegr. v. Max Bircher-Benner. Erlenbach, 1922–1978.

16 Wartenweiler-Haffter, Fritz. Von der dänischen Volkshochschule: ein Erlebnis. Erlenbach: Rotapfel, 1921. / Von der Werdezeit der Dänischen Volkshochschule: das Lebensbild ihres Begründers, Christen Nikkolson Kold. Erlenbach: Rotapfel, 1921. / Blätter vom «Nussbaum». Erlenbach: Rotapfel, 1921. / Ein Sokrates in dänischen Kleidern: Christen Kold und die erste Volkshochschule. Zürich: Rudolf, 1929. / Volksbildungsheime wozu? Erlenbach: Rotapfel, 1935. / Erwachsenenbildung gestern – heute -morgen: ausgewählte Schriften. Zürich: Freunde schweizerischer Volksbildungsheime, 1949. Ragaz, Leonhard. Die neue Schweiz: ein Programm für Schweizer und solche, die es werden wollen. 2., verb. Aufl. Olten 1918. /

Die pädagogische Revolution: zehn Vorlesungen zur Erneuerung der Kultur. Olten 1919. Köhler, Ludwig; Ragaz, Leonhard. Die heutige religiöse Lage und die Volksschule: sechs Vorträge von L. K. und L. R.; hrsg. von der pädagogischen Vereinigung des Lehrervereins Zürich. Zürich 1925.

17 Kürzungen der Vorlage sind durch ... gekennzeichnet.

18 Schwager der Mutter von E. H.; nach dem Tod des Vaters von E. H. ihr Vormund.

19 Hesse, Hermann. Die Gedichte: 1892-1962 / bearb. u. hrsg. von Volker Michels. 2 Bde. 11. Aufl. Frankfurt a.M. 1987.

20 Die nachfolgenden Gedichte wurden erstmals publiziert in einem Beitrag über K. S. in den Küsnachter Jahresblättern 1974: Kuprecht, Karl. Der Dichter Karl Stamm in seiner Küsnachter Seminarzeit. S. 54-65.

21 Storm, Theodor. Gedichte, Novellen 1848-1867 / hrsg. von Dieter Lohmeier. Frankfurt a.M. 1987. Bd. 1, S. 21-22.

LITERATUR

Inglin, Meinrad. Schweizerspiegel: Roman.

Zürich 1985.

(lnglins Roman beschreibt das Leben, die Mentalität und die Konflikte der Schweiz im Ersten Weltkrieg. Zwischen der Figur des Albin Pfister im Roman und K. S. besteht eine grosse Verwandtschaft. Wie Albin Pfister im Roman ist K. S. letzlich am Krieg zu Grunde gegangen.)

Joris, Elisabeth; Witzig, Heidi. Brave Frauen,

aufmüpfige Weiber. Zürich 1992.

Kuprecht, Karl. Der Dichter Karl Stamm in seiner Küsnachter Seminarzeit - in: Küsnachter Jahresblätter 1974. Küsnacht 1974.

Stamm, Karl. Das Hohelied. Lyrische Dichtung. Zürich: Orell Füssli, 1913. / Aus dem Tornister (mit Beiträgen von Karl Stamm). Zürich: Orell Füssli, 1915. / Silhouetten: Eine Antologie Schweiz. Lyrik. Basel: Schwabe, 1917. / Der Aufbruch des Herzens. Zürich: Rascher, 1919. / Dichtungen: Gesamtausgabe; besorgt von Eduard Gubler. 2 Bde. Zürich: Rascher, 1920. / Briefe von Karl Stamm; gesammelt u. eingeleitet von Eduard Gubler. Zürich: Rascher, 1931. / Karl Stamm; hrsg. von J. M. Bächtold. Heft 5 der Sammlung «Schweizer Dichtern. Aarau: Sauerländer, 1940.