Das Strasshaus

DAS STRASSHAUS NACH DER RENOVATION VON 1986/87

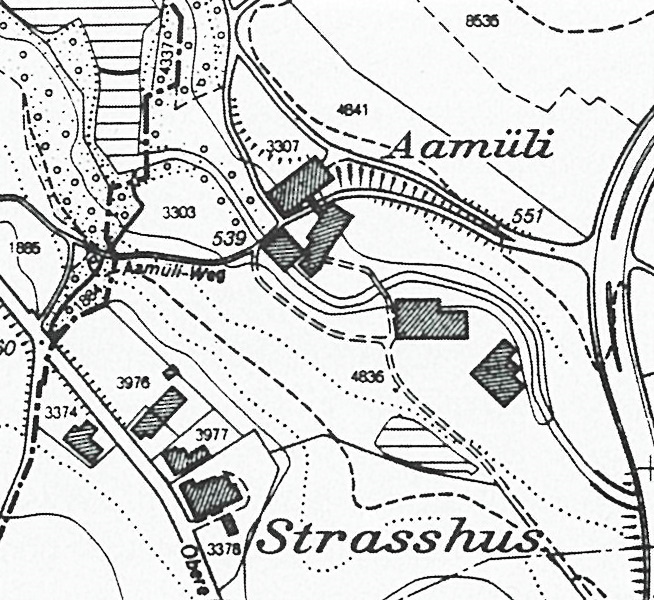

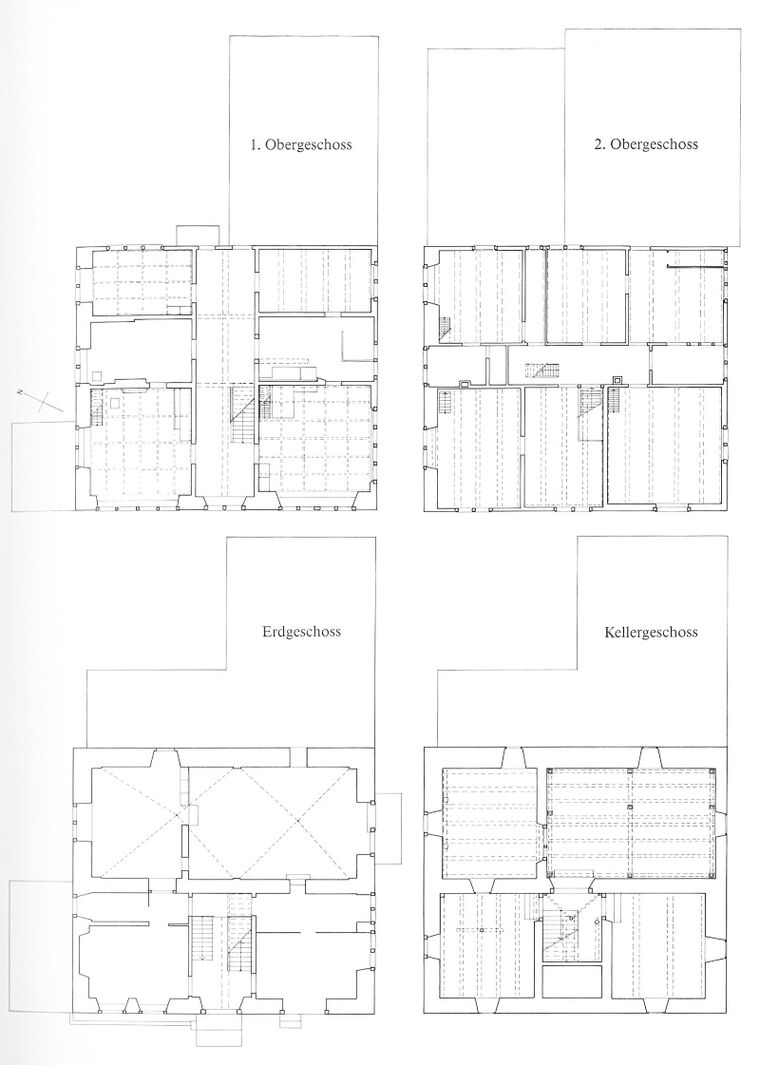

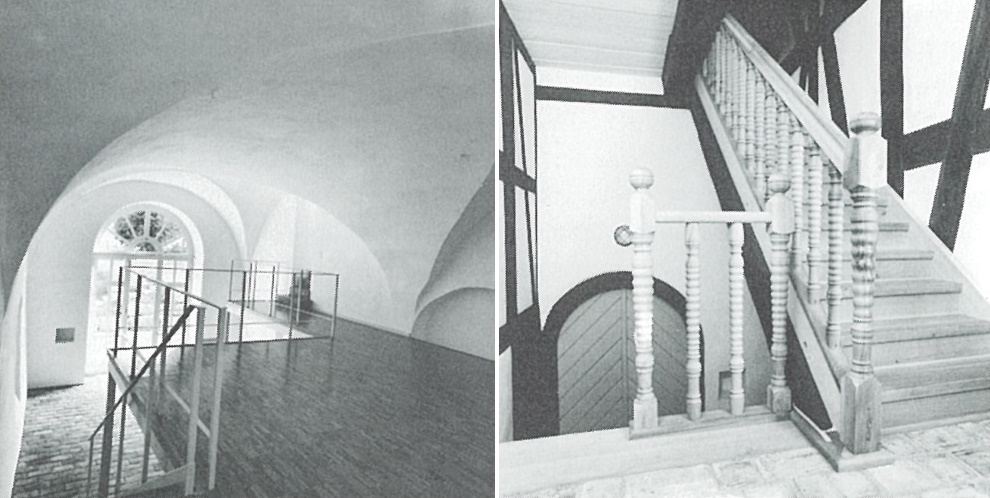

Es war in unserer Gegend durchaus üblich, die Verwendung von Stein und Holz mit Rücksicht auf klimatische und topographische Eigenheiten des Ortes abzustimmen3. Das Strasshaus steht, mit dem Giebel nach Süden gerichtet, traufparallel zur Strasse und zum Hang. Das ostwärts abfallende Gelände bedingte zunächst den üblichen Sockel, in dem talseits ein gewölbter Keller eingebaut wurde. Sodann schützte man, wie das am Zürichsee oft der Fall ist, den Bau gegen die Witterung, indem man den Nordgiebel ganz und die westliche Trauffassade über zwei volle Geschosse aufmauerte. In diesen gemauerten Bauteilen bestehen die Fenstergewände aus Sandstein.

Sie sind noch in spätgotischer Tradition gekehlt und vor den Stuben zu gekoppelten Reihen zusammengefügt4. Im übrigen sind die Fenster streng axial ausgerichtet, was dem barocken Bau eine besondere Würde verleiht. Im Giebelfeld der Nordseite erschliesst ein grosses Rundbogentor den Dachraum. Das dekorative Fachwerk entfaltet sich auf der Südfront in seinen ganzen stattlichen Dimensionen. Zudem zeigt auch die Talseite in den beiden Obergeschossen ein Fachwerk. Dass das Konstruktionsholz bei der Freilegung in verhältnismässig gutem Zustand war, vor allem aber in absolut ursprünglicher Anordnung zum Vorschein kam, erleichterte den Entscheid, dem Strasshaus sein altes Aussehen wieder zu geben. Das Holzwerk war eindeutig auf Sicht berechnet und die rote Farbe trotz späterem Verputz weitgehend erhalten.

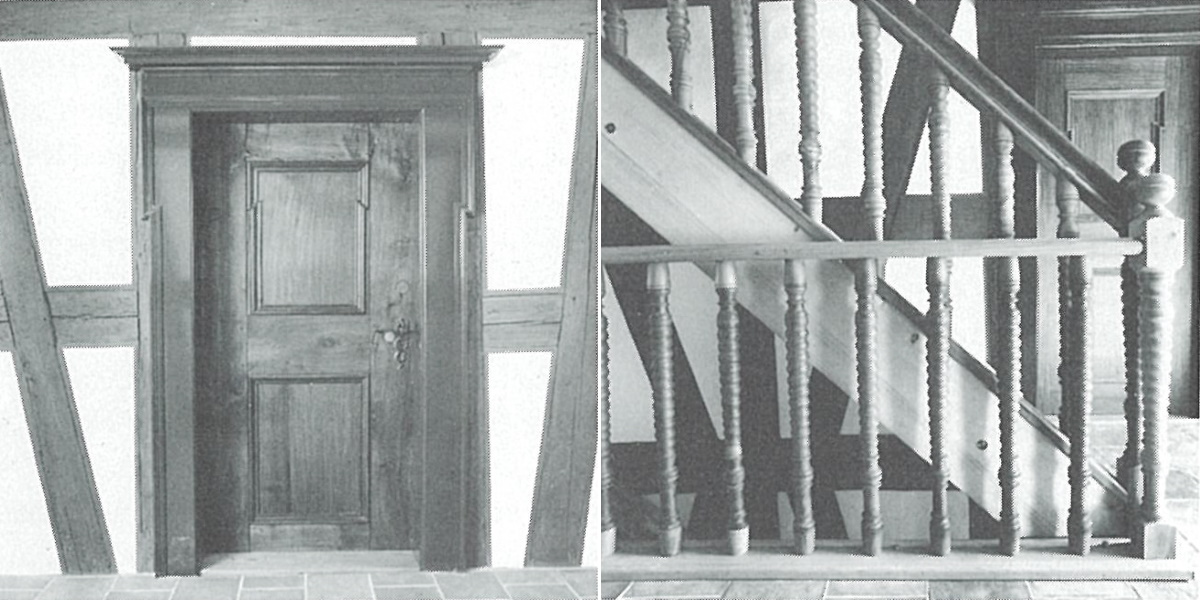

Die traufseitigen Dachuntersichten zur Strasse hin wurden bei dieser Gelegenheit verputzt. Unter der Putzlattung verschwand ebenfalls eine bemalte Dachschalung5. Während diese heute wieder sichtbar und restauriert ist, wurden die Windladen der Giebelseite offenbar ohne das Wissen, dass unter dem unansehnlichen Grauanstrich eine barocke Malerei verborgen lag, bei der Dachsanierung entfernt und vernichtet. Sowohl die giebel- als auch die traufseitige Dachuntersicht trugen kontrastvolle Ornamente. Jene auf den Windladen sind später deckend grau übermalt worden. Jene auf der Traufseite zwischen den Dachaufschieblingen, welche jetzt wieder abgedeckt worden sind, zeigen noch ihre ursprüngliche Farbigkeit: auf ungegliedertem weissem Feld sind virtuos hingeworfene gelbe Blattranken mit schwarzer Schattenkontur und aufgesetzten weissen Lichtern in absolut originaler Kalkmalerei zu sehen. Doch auch in anderen Teilen hat das Haus beim jüngsten Umbau gestalterische Wandlungen erfahren. Das Schaufenster des zeitweise bestehenden Kolonialwarenladens auf der Strassenseite hat zwei kleineren Ersatzfenstern Platz gemacht, welche die ursprüngliche Fassadensymmetrie wiederherstellen. Die beiden bei dieser Gelegenheit ebenfalls erneuerten Türflügel des Hauseinganges vermitteln jetzt wieder das vertraute Sparrenbild herkömmlicher Barocktüren, wie sie an Bauernhäusern der Gegend üblich waren6. Auch andere Anhängsel sind entfernt worden, so der Garageanbau an der Nordseite, wodurch bei dieser Gelegenheit an der alten Fassade wieder der sandsteinerne Küchenausguss zum Vorschein kam. Aber auch der nachträglich bei der Unterschlagung des Gewölbekellers eingebaute Eingang an der südlichen Giebelfront ist wieder verschwunden und hat, – nachdem das Gewölbe wieder ausgeräumt ist –, einem an den ursprünglichen Kellereingang erinnernden Rundbogentor in moderner Metallsprossung Platz gemacht. Einiges ist auch geblieben, weil es der jüngsten Umnutzung zugute kam: So blieb verständlicherweise der ganze ursprünglich als Schopf genutzte Giebelbau auf der Talseite, der früher schon zu Wohnungen umgebaut worden war und sich optisch klar vom Hauptbau absetzt.

ZUR GESCHICHTE DES STRASSHAUSES

DIE KÜNSTLERISCHE AUSSTATTUNG DES HAUSES

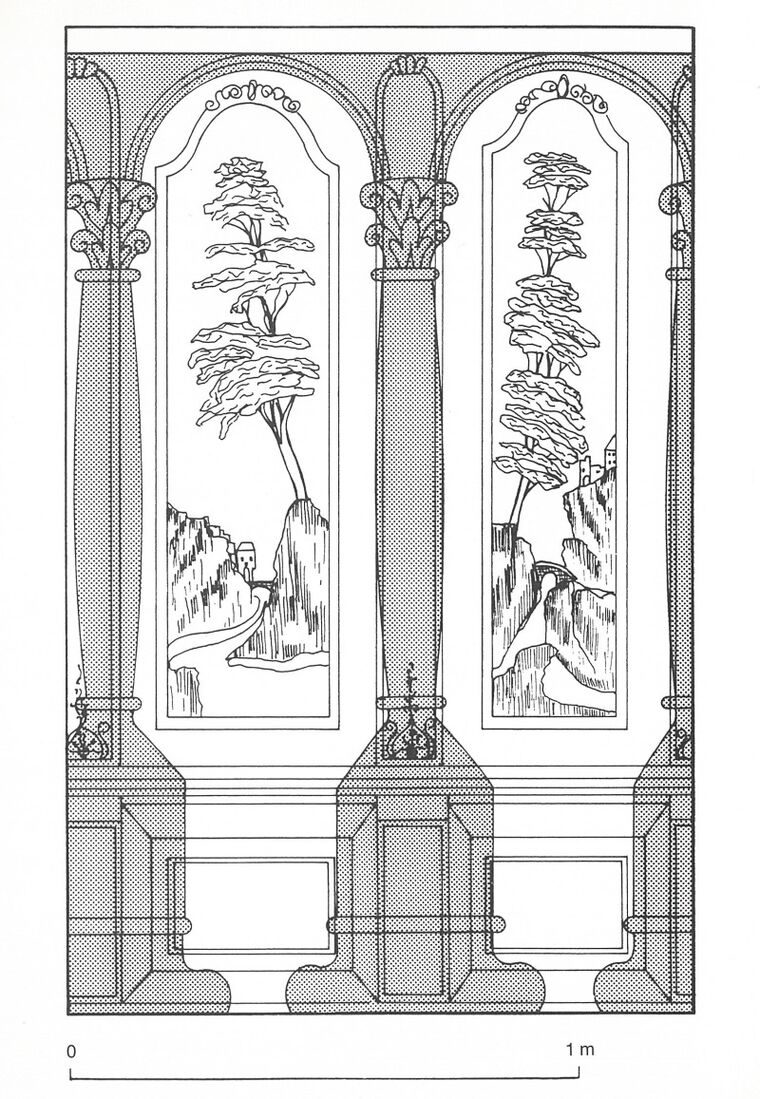

FACHWERKBEMALUNG IN GANG UND KAMMER

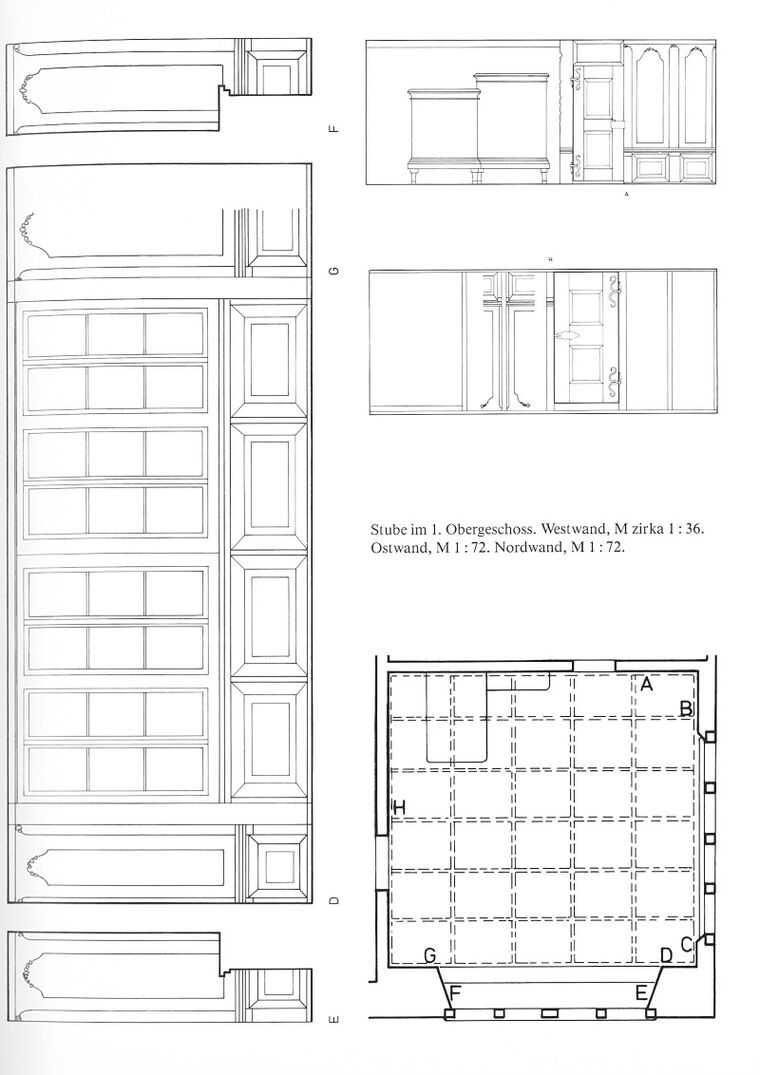

DIE TÄFERMALEREI IN DER SÜDSEITIGEN WOHNSTUBE

Vor allem in deren phantasievollen Umsetzung zeigt sich die Künstlerpersönlichkeit. Vergleicht man die Malerei im Strasshaus beispielsweise mit der erwähnten an der Brunngasse in Zürich, so fallen die ausserordentlichen Unterschiede in allen Belangen dieser Malerei auf: Die Beherrschung der Maltechnik, die Qualität der Komposition, die Atmosphäre der Bildinhalte, die Stufe des Geschmacks und schliesslich die gestalterische Fähigkeit, die Bildfolge in das Raumkonzept einzuordnen und mit diesem zu einheitlicher Wirkung zu bringen, zeichnet das städtische Beispiel vor dem ländlichen aus. Billigt man beiden Malereien zu, dass sie durch erzählerische Spontaneität und malerische Virtuosität zu bestechen vermögen, so bleibt doch der Unterschied der künstlerischen Beherrschung zwischen diesen beiden Vertretern der Dekorationsmalerei in Stadt und Land offensichtlich: Im städtischen Milieu der geschulte Werkstattmaler mit verfeinertem Geschmack, im ländlichen der unbeholfenere Flach- oder Wandermaler, dessen naive Auffassung in der Gestaltung stets durchscheint, aber gerade dadurch erfrischend wirkt. Setzt man dazu noch die in dieser Zeit herrschende geistige Polarität zwischen städtischer und ländlicher Kultur in der Auffassung des Themas gegeneinander, so erscheint der geistige Hintergrund der beiden Auftraggeber wie zwei Welten. Der weltmännische Stadtbürger mit breitem Bildungshorizont, dessen Sehnsucht nach Natur und Ferne in dieser Zeit schon fast modehaft entleert erscheint, und der in seinem geistigen Horizont kaum erfassbare Angehörige einer ländlichen Oberschicht, dessen Wunsch nach Repräsentation sich in der getreulichen Adaption bürgerlichen Geschmacks ausdrückt. Vergleicht man jedoch die Strasshaus-Malerei mit den zeitgleichen Erzeugnissen aus der Gegend (Richterswil/Dorfstrasse; Wädenswil/Vordere Rüti), dann wird augenblicklich klar, dass hier ein gut geschulter Maler seinen Auftrag mit Bravour erfüllt hat. Schon deshalb hat sich die aufwendige Freilegung des bis anhin verborgenen Werkes gelohnt.

Dr. Christian Renfer