Die Wälder von Wädenswil

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1984 von Prof. Dr. Albert Hauser

Beim Bauernhof in Gisibach.

Der Wald, das Spiegelbild der Gemeinde

Im Winter des Jahres 1878 diskutierten zwei prominente Zürcher über die Forstwirtschaft und ihre Ziele. Der eine war der Zürcher Forstmeister Ulrich Meister, der andere der Dichter und Staatsschreiber Gottfried Keller. Der Forstmeister hätte von seinem verehrten Freund und Dichter Gottfried Keller für das Forsthaus im Sihlwald gerne einen Spruch gehabt, und er bat seinen Freund um Hilfe. «Was soll das Sprüchli sagen?», so fragte Meister in einem Brief: «Ich denke mir, es sollte aus demselben herausgucken, dass die Natur schöner und wertvoller ist als das vergängliche Menschengesindel ... » Gottfried Keller machte am 10. November 1878 einige Vorschläge, die er später ergänzte. Unter ihnen befindet sich ein knapper Vers, der aus irgendwelchen Gründen dann nicht zur Ausführung kam. Schade, denn er spricht eine unvergängliche Weisheit aus:

«Ein Wald zeigt wie ein blanker Schild Dir der Gemeinde Spiegelbild»1.

Mit diesem Vers hat Keller die auf der besondern Geschichte und Entwicklung der einzelnen Gemeinwesen beruhende Verschiedenheit des Waldes und seines Aufbaues zum Ausdruck gebracht. In der Tat hat nicht nur jeder Kanton seine eigene Forstgeschichte. Waldaufbau und Waldstruktur kann selbst von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark abweichen. Es hängt dies mit der verhältnismässig grossen Selbständigkeit der Gemeinde zusammen. Sie hat auch forstliche Eigenheiten und Besonderheiten mit sich gebracht.

«Ein Wald zeigt wie ein blanker Schild Dir der Gemeinde Spiegelbild»1.

Mit diesem Vers hat Keller die auf der besondern Geschichte und Entwicklung der einzelnen Gemeinwesen beruhende Verschiedenheit des Waldes und seines Aufbaues zum Ausdruck gebracht. In der Tat hat nicht nur jeder Kanton seine eigene Forstgeschichte. Waldaufbau und Waldstruktur kann selbst von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark abweichen. Es hängt dies mit der verhältnismässig grossen Selbständigkeit der Gemeinde zusammen. Sie hat auch forstliche Eigenheiten und Besonderheiten mit sich gebracht.

So kann es nur die Geschichte erklären, dass unsere Gemeinde zu den waldärmsten Gemeinden des Kantons Zürich überhaupt gehört (Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche unter 10 Prozent). Und nur aus der Geschichte kann man herleiten, warum Wädenswil im Gegensatz zu unsern Nachbargemeinden Horgen und Richterswil keinen gemeindeeigenen Wald, dafür aber neben dem Staatswald relativ viel und weitzerstreuten Privatwald hat. Selbst der Waldaufbau, die Waldstruktur lässt sich weitgehend aus der Geschichte, daneben selbstverständlich auch aufgrund der geographischen, topographischen und lokalklimatischen Faktoren erklären.

Ein Vergleich der gesamtschweizerischen Zahlen mit jenen unserer Gemeinde kann diese These erhärten. Während gesamtschweizerisch 67,5 Prozent der Waldfläche im Besitz von Korporationen und Gemeinden sind, macht es bei uns rund 1 Prozent aus, das heisst, wir haben praktisch keinen Gemeindewald. Es sind einige Restparzellen, die der Gemeinde gehören. Gross ist dagegen bei uns der Anteil des Privatwaldes. Es sind 84 Prozent (90 ha). In unserer Gemeinde befinden sich sodann 24 ha Staatswald. Der Anteil an der gesamten Waldfläche macht 20 Prozent aus. Gesamtschweizerisch lautet diese Ziffer auf 27,8 Prozent. Wir haben also im Vergleich zum gesamtschweizerischen Mittel mehr Privatwald, etwas weniger Staatswald, und punkto Gemeindewald schneiden wir äusserst schlecht ab. Auf die Gründe dieses Faktums werden wir noch zurückkommen.

Auch der Aufbau der Baumarten unseres Waldes ist von besonderer Art. In den Wäldern von Wädenswil finden wir 50 Prozent der Waldfläche mit Fichten bestockt, 9 Prozent mit Weisstannen, 8 Prozent mit Lärchen, 4 Prozent fallen auf andere Nadelhölzer, 22 Prozent machen die Buchen, 6 Prozent die Eichen und 6 weitere Prozent die übrigen Laubhölzer aus. Im Vergleich dazu die Staatswälder: Hier fallen 42 Prozent auf Rottannen, 8 Prozent auf Weisstannen, 25 Prozent auf Föhren und Lärchen, 8 Prozent auf Eichen, 12 Prozent auf Buchen und 5 Prozent auf übrige Laubhölzer2. Wieso es gerade zu dieser besondern Zusammensetzung der Holzarten gekommen ist, wird in den spätem Abschnitten zu zeigen sein.

Auch im Aufbau der Holzarten gibt es einige Besonderheiten. Leider haben wir in einem Punkt keine Besonderheit festzustellen: das Waldsterben hat an unsern Gemeindegrenzen nicht Halt gemacht. Man könnte auch hier nochmals den Vers von Gottfried Keller anwenden, man müsste allerdings das Wort «Gemeinde» durch das Wort «Gesellschaft» ersetzen. Er würde dann heissen: «Ein Wald zeigt wie ein blanker Schild, Dir der Gesellschaft Spiegelbild» und würde ganz hervorragend für das Kapitel «Waldsterben» passen. Auch bei uns hat das Waldsterben vor allem die Weisstannen erfasst; hier und bei den Fichten werden mittlere Schäden festgestellt. Da bei uns die Weisstanne verhältnismässig selten vorkommt, wirkt sich diese Krankheit zunächst nicht katastrophal aus. Etwas anders sieht es bei der Fichte aus. Hier sind zwar nur schwächere Schäden festzustellen. Weil aber der Fichtenanteil bei uns sehr hoch ist, könnte sich hier ziemlich bald eine bedrohliche Situation einstellen. Wir werden auf das Problem des Waldsterbens am Schluss zurückkommen. Zunächst gilt unser Augenmerk nun den geographischen, topographischen und klimatischen, das heisst den natürlichen Voraussetzungen und Grundlagen des Waldbaues.

Auch im Aufbau der Holzarten gibt es einige Besonderheiten. Leider haben wir in einem Punkt keine Besonderheit festzustellen: das Waldsterben hat an unsern Gemeindegrenzen nicht Halt gemacht. Man könnte auch hier nochmals den Vers von Gottfried Keller anwenden, man müsste allerdings das Wort «Gemeinde» durch das Wort «Gesellschaft» ersetzen. Er würde dann heissen: «Ein Wald zeigt wie ein blanker Schild, Dir der Gesellschaft Spiegelbild» und würde ganz hervorragend für das Kapitel «Waldsterben» passen. Auch bei uns hat das Waldsterben vor allem die Weisstannen erfasst; hier und bei den Fichten werden mittlere Schäden festgestellt. Da bei uns die Weisstanne verhältnismässig selten vorkommt, wirkt sich diese Krankheit zunächst nicht katastrophal aus. Etwas anders sieht es bei der Fichte aus. Hier sind zwar nur schwächere Schäden festzustellen. Weil aber der Fichtenanteil bei uns sehr hoch ist, könnte sich hier ziemlich bald eine bedrohliche Situation einstellen. Wir werden auf das Problem des Waldsterbens am Schluss zurückkommen. Zunächst gilt unser Augenmerk nun den geographischen, topographischen und klimatischen, das heisst den natürlichen Voraussetzungen und Grundlagen des Waldbaues.

Der Boden als Standort der Waldbäume

Unser Boden besteht zur Hauptsache aus Gebilden der dritten erdgeschichtlichen Epoche, des Tertiärs, einer warmen Zeit mit einer fremden, subtropischen Tier- und Pflanzenwelt. Die Ur-Linth verfrachtete Geröll und Sand aus den frischgefalteten Alpen in den Süsswassersee des Alpenvorlandes. Die nachfolgenden vier bis fünf Eiszeiten «modellierten» die Landschaft weiterhin. Nach der letzten Eiszeit blieb das Material, das die Gletscher herbeigeführt hatten, als Moränen liegen. Das hat zur Folge, dass je nach dem Kleinrelief die Böden ziemlich stark wechseln. So finden wir Molasseböden in den untern Teilen der Gemeinde (zum Beispiel Region Au); der Wädenswiler Berg dagegen besteht ausschliesslich aus Moränen. Typisch für die Moränengebiete sind die kühlen, undurchlässigen Lehmböden, die tiefgründigen Böden mit hohem Lehmgehalt sind eher schwer. Schon unsere Vorfahren wussten, dass sie sich für den Getreidebau wenig eignen und haben deshalb schon früh auf einseitige Graswirtschaft umgestellt. Unsern Böden entsprechend wäre der Eichen-Hagebuchenwald die wichtigste Waldgesellschaft. Im Wädenswiler Berg dagegen wäre es der Buchenwald. Die Fichte wäre, wenn es nur auf das «natürliche» Vorkommen ankäme, weniger verbreitet.

Der Einfluss von Klima und Witterung

Unser ausgeglichenes Klima ermöglicht dem Wald ein gutes Gedeihen. Wir haben genügend, ja eher reichlich Niederschläge. Wädenswil weist im Schnitt der Jahre etwa 1380 mm Niederschlag auf. In Horgen sind es 1490 mm, in Unterägeri 1570 mm, in Sattel 1600 mm und in Einsiedeln ebenfalls 1600 mm. Der Vorteil der relativ reichlichen Niederschläge besteht darin, dass selbst in trockenen Jahren unsere Landschaft gut über die Runden kommt. Und der Wald liebt den Regen. Extrem trockene Jahre, wie 1921, 1947 und 1949, haben einen schlechten Einfluss auf das Wachstum der Bäume ausgeübt. Was dem Wald gar nicht gefällt, sind grosse Schwankungen, das heisst Abweichungen vom Temperaturmittel. Früh- und Spätfröste können den Trieben und unverholzten Teilen schwere Schäden zufügen. Gefürchtet sind von den Waldbesitzern auch die Stürme aus West oder Süd; der Föhn, sonst ein Traubenkocher und Verbesserer des Klimas, kann, wenn er: zu stark bläst, schwere Schäden im Wald anrichten; denken wir nur etwa an die Sturmschäden des Jahres 1983.

Siedlung und Bevölkerung

Zu den grossen Waldgestaltern gehört der Mensch, er hat den Wald viel stärker verändert, als wir gemeinhin annehmen. Vor allem hat er ihn, gerade das Beispiel unserer Gemeinde zeigt dies eindrücklich, dezimiert und bis auf wenige Reste zurückgedrängt auf schlechtere Böden, entferntere Gebiete, topographisch ungünstige Lagen, auf Kuppen, Steilhänge und Bachtobel. Bei der Inbesitznahme des Bodens, bei der Kultivierung (tatsächlich war die Rodung eine Kulturtat, weil man ja vom Urwald nicht leben konnte), hat das Gelände in stärkerer Weise «mitgeredet». Es hat auch die Siedlungsform bestimmt. Es ist sicher kein Zufall, dass in unserem Gebiet, das durch die gescharten Moränen ja so stark gegliedert und kupiert ist, die Hofsiedlung vorherrscht. Hier liegt auch die Erklärung, weshalb es im Gegensatz zu den Dorfgebieten des flachen Landes keinen Gemeinschaftswald gab. Man stelle sich einmal vor, wie die einzelnen Hofbesitzer irgendwo an einem zentralen Ort im Gemeinschaftswald hätten nutzen und ihr Vieh weiden müssen. Das ist der Grund, weshalb die Wälder bei den einzelnen Höfen liegen, und das ist auch die Erklärung dafür, weshalb es bei uns in verhältnismässig grossem Ausmass Bauern- und Privatwald gegeben hat. Später, im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts, in welchem die Bevölkerung stark anstieg und es zu einer ausgeprägten Industrialisierung kam, hätte man die Entwicklung sicher lieber anders gehabt. Doch damals hatte die Geschichte schon gesprochen, und es war nicht mehr viel zu ändern. Doch wie hat der Wald ausgesehen, bevor er vom Menschen geändert wurde?

Ausschnitt aus der Karte des Wädenswiler Quartiers von Hans Conrad Gyger, 1659.

Der Urwald

Über das Aussehen des Urwaldes in unserer Region sind wir dank den Pollenanalysen verhältnismässig gut unterrichtet. Die Diagramme sind allerdings vorsichtig zu interpretieren, sind doch häufig blühende Waldbäume mit grosser Pollenproduktion und grosser Flugfähigkeit übervertreten. In kurzen Zügen zeigt sich folgendes Bild: Nach dem Rückzug der Gletscher wandern in der ältern Steinzeit um etwa 8000 v. Chr. Birke und Föhre ein. Die Föhre erreicht, weil es ihr an Konkurrenten fehlt, zeitweise eine besonders starke Verbreitung. In der mittleren Steinzeit, 7800 bis 5500 v. Chr., tritt die Hasel auf, ja es gibt in dieser Zeitperiode eigentliche ausgedehnte Haselwälder. Es folgt um 5 500 bis 2000 v. Chr., in der jüngeren Steinzeit, eine Eichenmischwald-Zeit. Die Ulme, die Linde und die Eiche verdrängen die früheren Holzarten. Dann beginnt sich in der Bronze- und Eisenzeit die anspruchsvollere Buche auszubreiten. Es folgt die Periode der Tannen-, Fichten- und Buchenwälder. Die Fichte tritt verhältnismässig spät auf. Es waren unsere Vorfahren, die diesem schnellwüchsigen Nadelbaum mit kürzeren Umtriebszeiten den Vorzug gaben. In unserem prähistorischen Wald überwogen, als im Neolithikum die ersten Siedler erschienen, eindeutig die Laubhölzer, wie Eiche, Buche, Esche, Erle. Dazu kamen in kleinerem Ausmass Hagenbuche, Ahorn und Hasel. Der Laubwald war durchsetzt von Birke, Weide, Pappel, Kirschbaum und Ulme. Bei den Nadelhölzern war die Weisstanne vorherrschend. Eiben waren beigemischt, Fichte und Föhre waren selten3.

Karte der Gemeinde Wädenswil, 1900.

Die Zeit der grossen Rodung

Die erste Tat der zwischen 3000 und 1800 v. Chr. im Gebiet der Seeuferzonen sesshaft gewordenen Jungsteinzeitleute bestand in der Rodung. Die Neolithiker brauchten für den Bau ihrer Häuser sowie für ihre Werkzeuge Holz. Ausserdem benötigten sie natürlich Brennholz. Sie begannen zu roden und ihren Siedlungsraum allmählich auszudehnen. Schon in der Bronzezeit liessen sie sich vereinzelt auch in den Gebieten des Wädenswiler Berges nieder und verdrängten auch dort den Wald. Der Bauer Edwin Hottinger im Unter-Ödischwend fand 1897 auf seinem Grundstück eine verhältnismässig grosse Gewandnadel, die aus dieser Zeit stammt, und die Zeugnis von der frühen Besiedlung des Wädenswiler Berges ablegt4.

Funde aus der Römerzeit beweisen, dass unsere Region auch damals, wenn auch nur spärlich, besiedelt war. Die ersten grossen Rodungen führten die im 5. und 6. Jahrhundert von Norden her allmählich vordringenden und einwandernden Alemannen durch. Leider hinterliessen sie keine Schriften, und in ihren Gräbern, die auf unserm Gemeindegebiet archäologisch untersucht worden sind, finden sich auch keine Beigaben, die auf ihre Kultur, auf ihr Leben Hinweise geben würden. Hingegen gibt es Quellen, die doch Auskünfte, vor allem auch über den Wald, geben; es sind die überlieferten Flur- und Ortsnamen. Sie sind aufgezeichnet in Urkunden, die aus dem 12., 13. und 14. Jahrhundert stammen. Die Namen selber sind indessen älter und zum grössten Teil alemannischen Ursprunges. Für unsere Gemeinde finden sich in diesen Urkunden zwei Dutzend Namen. Wir zählen sie im folgenden in der Reihenfolge, in der sie erscheinen, auf. Sie ergeben schon aus der zeitlichen Verteilung einen Hinweis auf die phasenweise erfolgte Besiedlung unserer Region. Gleichzeitig kann man aus den Flur- und Ortsnamen auf den Wald schliessen. Um 1231 erscheint Naglikon bei der Au, um 1246 Eichholz, Gebisholz, 1256 Mülinen, Juchen, Ophangesowe, Reitholz, 1268 Segel, 1270/71 Hütten, Langenmoos, ze dem Esche, Stollen, hangendes Moos (Hangenmoos), Bachersmoos (wohl Bächenmoos), zu deme Nussbäume, Mugern, Sweiga, Lutringen, 1278 Laubegg, 1281 Unter Eichen, 1303 Slegisgut, Mettmenrüti, Horn, 1304 Solacher, 1310 Srundeln (Schründeln), Wiger zu Masselhouw (Wiger = Weiher), 1316 Mülistalden, Ouw (Au), 1330 Biberegg (bei Spitzen)5.

Namen wie ze Langenmoose, Hangendes Moos (1270/71) deuten auf die vielen «Moose», Sümpfe und Rieder hin. Ried und Moos waren nach ursprünglichem Sprachgebrauch nicht ganz dasselbe, sie deuten auf die verschiedenen Stufen der Nutzung bzw. Begehbarkeit hin. Der Wiger von Maselhouw (Massholdern = Feldahorn) ist nichts anderes als einer der vielen Weiher, die es damals in grosser Zahl gab, die heute aber nur noch in kleinen Resten vorhanden sind.

Funde aus der Römerzeit beweisen, dass unsere Region auch damals, wenn auch nur spärlich, besiedelt war. Die ersten grossen Rodungen führten die im 5. und 6. Jahrhundert von Norden her allmählich vordringenden und einwandernden Alemannen durch. Leider hinterliessen sie keine Schriften, und in ihren Gräbern, die auf unserm Gemeindegebiet archäologisch untersucht worden sind, finden sich auch keine Beigaben, die auf ihre Kultur, auf ihr Leben Hinweise geben würden. Hingegen gibt es Quellen, die doch Auskünfte, vor allem auch über den Wald, geben; es sind die überlieferten Flur- und Ortsnamen. Sie sind aufgezeichnet in Urkunden, die aus dem 12., 13. und 14. Jahrhundert stammen. Die Namen selber sind indessen älter und zum grössten Teil alemannischen Ursprunges. Für unsere Gemeinde finden sich in diesen Urkunden zwei Dutzend Namen. Wir zählen sie im folgenden in der Reihenfolge, in der sie erscheinen, auf. Sie ergeben schon aus der zeitlichen Verteilung einen Hinweis auf die phasenweise erfolgte Besiedlung unserer Region. Gleichzeitig kann man aus den Flur- und Ortsnamen auf den Wald schliessen. Um 1231 erscheint Naglikon bei der Au, um 1246 Eichholz, Gebisholz, 1256 Mülinen, Juchen, Ophangesowe, Reitholz, 1268 Segel, 1270/71 Hütten, Langenmoos, ze dem Esche, Stollen, hangendes Moos (Hangenmoos), Bachersmoos (wohl Bächenmoos), zu deme Nussbäume, Mugern, Sweiga, Lutringen, 1278 Laubegg, 1281 Unter Eichen, 1303 Slegisgut, Mettmenrüti, Horn, 1304 Solacher, 1310 Srundeln (Schründeln), Wiger zu Masselhouw (Wiger = Weiher), 1316 Mülistalden, Ouw (Au), 1330 Biberegg (bei Spitzen)5.

Namen wie ze Langenmoose, Hangendes Moos (1270/71) deuten auf die vielen «Moose», Sümpfe und Rieder hin. Ried und Moos waren nach ursprünglichem Sprachgebrauch nicht ganz dasselbe, sie deuten auf die verschiedenen Stufen der Nutzung bzw. Begehbarkeit hin. Der Wiger von Maselhouw (Massholdern = Feldahorn) ist nichts anderes als einer der vielen Weiher, die es damals in grosser Zahl gab, die heute aber nur noch in kleinen Resten vorhanden sind.

Neben den Moosen und Weihern tritt auch der Wald in Erscheinung. Das Reitholz, das Gebisholz werden genannt. Das Reitholz ist teilweise bis auf unsere Tage gekommen, das Gebisholz ist durch Rodungen bis auf einen Stummel verschwunden. Die Rodung selber wird in den Namen deutlich. Gschwend, Ödischwend kommt von schwenden, schwinden, schwinden machen. Die vielen Flurnamen mit Rüti sind ebenso leicht zu deuten. Rüti kommt von reuten, ausreuten, roden. Dieses Roden und Schwenden war damals grösstenteils nichts anderes als Brandrodung. Man hat den Wald einfach niedergebrannt, um die sehr schwierige, zeit- und kraftraubende Hiebrodung zu umgehen. Noch zu erklären bleibt der Name Biberegg, der 1330 erwähnt wird. Es handelt sich um drei Höfe im Raume Spitzen, das damals noch zu Wädenswil gehörte. Dort hausten in dieser Zeit noch Biber in Freiheit. Sie bauten ihre Burgen in den Sümpfen des lockeren Schachenwaldes. Nach dem Chronisten Johannes Stumpf gab es noch im 16. Jahrhundert im Raume des Zürichsees grössere Biberkolonien. Der Biber selbst ist dann im 17. Jahrhundert verschwunden. Einmal hat man ihn gejagt, weil der Schwanz als Kostbarkeit galt (er wurde zu Heilzwecken verwendet) und sodann auch, weil es zu wenig Wald gab, in dem er hätte leben können.

In den Flur- und Ortsnamen erscheinen verschiedene Baumarten. Die Eiche zum Beispiel wird erwähnt unter Eichen, Eichholz. Die Esche kommt vor, der Feldahorn (Massholder) erscheint. Der Name Laubegg deutet darauf hin, dass damals der Laubwald, Buche und Laubmischwald, weit verbreitet war. Der Ortsname «zu deme Nussbäume» (der Hof Nussbäumen befindet sich in der heutigen Gemeinde Schönenberg) sagt aus, dass es sich hier offenbar um ein einziges Baumexemplar gehandelt hat. Dieser Baum dürfte neben der Haushofstatt auf einem Bühl, einem Hügel, als Wahrzeichen gestanden sein. Nussbäume waren schon im Mittelalter sehr beliebt, sie kommen sowohl in Wädenswil als auch in Richterswil verhältnismässig häufig vor. Man hat das Nussöl unter anderem für Leuchtzwecke verwendet und auch in der Küche gebraucht.

In einigen Fällen tragen auch Höfe einen Namen, der noch aus der Zeit stammt, in der an der betreffenden Stelle noch Wald stockte. Das gilt zum Beispiel für den Hof Gebisholz, der sich in der Gegend des heutigen Oberorts und der Rietliau befand. Noch im Wettinger Zinsrodel vom Jahre 1270 wird dort ein Gehölz erwähnt. Es hiess zuerst Gebisholz. Später hat man allerdings auch Gebelholz, Gibinsholz oder Gäbisholz geschrieben. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts ist dieses Gut mit verschiedenen Wettinger Gütern in den Besitz des Johanniter Ordens übergegangen. Aber schon damals war ein Teil des Gebisholzes gerodet, und an der Stelle entstand die Hofsiedlung «Gebisholz». Dieser Hof trug seinen Namen Gebisholz noch, als der Wald schon lange verschwunden war. Später, das heisst im 17. Jahrhundert, hat man sich offenbar an dieser Bezeichnung gestossen, weil da kein Wald mehr war, und so wurde der alte Name ersetzt durch den neuen Namen «Oberort». Auch eine andere Bezeichnung deutet darauf hin, dass der Wädenswiler Berg einst stark bewaldet war. Noch bis Ende des 17. Jahrhunderts wurden die Leute vom Wädenswiler Berg die Berg- oder Waldleute genannt.

Hochwald.

Alte Bäume werden gefällt.

Scheiterbeige aus Spälten.

Auch Abfallholz gibt warm.

Die Eigentumsverhältnisse im frühen Mittelalter

Wald, Grund und Boden gehörten in unserem Gemeindegebiet im frühen Mittelalter verschiedenen geistlichen und weltlichen Herren. Grundbesitz besass das Frauenstift Zürich, besassen die Klöster Einsiedeln, das Zisterzienser Kloster Wettingen. Es wurde im 13. Jahrhundert von einem Freiherrn von Wädenswil mit Gütern ausgestattet und verfügte über Grundbesitz im Herrlisberg (ursprünglich Hof des Heregis), ferner im Weiler Opfisau (heute Mittelort) und im Mittelberg. Die Bauern, die hier wirtschafteten, hatten Glück. Die Zisterzienser betrachteten Leibeigenschaft und Frondienst als Schmach, und das ist mit ein Grund, weshalb altes freies Eigen im Wädenswiler Berg, also auf altem Zisterzienserboden, in grösser Zahl zu finden ist6.

Auch das Kloster Frauenthal an der Lorze besass einst in Wädenswil Güter. Es handelte sich um Lutringen (Eichmühle) und Unter Eichen (Zollingerhäuser). Im 12. Jahrhundert besass auch das Kloster St. Martin auf dem Zürichberg Güter im Raume Wädenswil (Naglikon). Grösseren Besitz hatten natürlich auch weltliche Grundherren, vor allem die Freiherren von Wädenswil. Ihr Besitz ging 1287 an den Johanniter Orden über, und die Johanniter erweiterten in den folgenden Zeiten ihren Grundbesitz, indem sie Güter der Klöster von Wettingen und Frauenthal übernahmen. Neben diesen weltlichen und geistlichen Grundbesitzern gab es auch Bauern, die ihre Freiheit, wie es Diethelm Fretz ausdrückte, bis ins 13. Jahrhundert hinüberretten konnten7.

Im 15. Jahrhundert erwarben auch einige Stadtzürcher Güter im Raume Wädenswil. In dieser Zeit kam es weder zur Bildung einer Allmend, aus Gründen, die wir bereits erklärten (Hofsiedlungen), noch ist eine Dorfoffnung überliefert, die irgendwelche Holz- und Waldrechte beschrieben hätte. Aus den Urkunden des 14. Jahrhunderts wissen wir lediglich, dass einzelne Höfe ausdrücklich das Recht hatten, ihren Holzbedarf (Brenn-, Bau- und Hagholz) aus bestimmten Wäldern der Herrschaft zu decken. Man hat allerdings zu bedenken, dass der Wald in diesen Zeiten kaum ein Vermögensobjekt war, er wurde nicht planmässig genutzt und bewirtschaftet. Entscheidend war lediglich die Nutzung. Aus dieser Zeit sind die ersten grösseren Holzlieferungen mittels Ledischiffen nach Zürich erwähnt. Nicht auszuschliessen ist, dass es schon damals zu Übernutzungen und zu einem gewissen Raubbau kam. Einen Hinweis darauf gibt eine Urkunde vom 15. März 1531, in der von Studen gesprochen wird. Studen deutet darauf hin, dass es sich um ganz junges Holz, also um Stauden handelte. Es war kein Altbestand, kein Mittelwald und kein Hochwald, sondern kaum oder nicht bewirtschafteter Staudenwald, in dem das Vieh weidete. Dass sich damals Holzmangel einstellte, lässt sich auch aus den Streitigkeiten schliessen, die zwischen dem Johanniter Orden und den Wädenswilern wegen der Holznutzung auftraten. Mittels verschiedener Bestimmungen wurde 1409 in einem Hofrodel versucht, eine gewisse Ordnung zu etablieren: die Eigentümer mögen ihre Hölzer verbannen als von alters har kommen ist. Es wurde also bestimmt, die Nutzung zu untersagen oder nur unter gewissen Bedingungen zuzulassen.

Im Jahre 1454 kam es zu einem nochmaligen Streit. Der Johanniter Orden ersuchte Zürich um Schlichtung, und in einem Schiedsspruch wurde festgelegt, dass die Einwohner von Wädenswil und auch die Lehensleute der Burg Wädenswil in den Hölzern «es sey in der Owe, im Riedholtz, in der Burghalden, in der Hofreyti und auch in den andern Lehenshölzern nützid howen und auch die studen unbeschädigt lassen sollen»8. Doch um 1524 klagten die Leute von Wädenswil, man betrüge sie um ihre alten Rechte. Sie hätten von ihren Eltern gehört, dass sie in allen Hölzern das «dott Holtz» nehmen dürfen. Es gebe auch viele Höfe, welche von alters her Zäune und Holz, um Schindeln zu lachen, hauen dürfen. Wiederum wurde der Zürcher Rat um einen Schiedsspruch gebeten. Der Schaffner des Ordens berief sich auf seine überlieferten Rechte. Der Rat entschied, es solle bei den Rädeln bleiben. 1548 erfolgten erneute Klagen. Verschiedene Bürger von Wädenswil hätten Tannen abgeführt, wozu sie kein Recht hatten. Sie mussten für jeden Stamm eine hohe Busse von 5 Pfund entrichten9. Im Mittelalter und bis in die Neuzeit hinein herrschte die weitverbreitete Meinung, dass das Holz und das Wild jedermann gehöre. Ein Bauer namens Suter vom Horgenberg sagte 1531 vor dem Zürcher Richter aus - er war wegen Jagdfrevel vorgeladen worden - die Tiere «uff sinem Grund und Boden» dürfe er erlegen, von einem Jagdrecht habe er nie etwas gehört. Ganz ähnlich könnte auch ein Wädenswiler Bauer gesprochen haben10.

Auch das Kloster Frauenthal an der Lorze besass einst in Wädenswil Güter. Es handelte sich um Lutringen (Eichmühle) und Unter Eichen (Zollingerhäuser). Im 12. Jahrhundert besass auch das Kloster St. Martin auf dem Zürichberg Güter im Raume Wädenswil (Naglikon). Grösseren Besitz hatten natürlich auch weltliche Grundherren, vor allem die Freiherren von Wädenswil. Ihr Besitz ging 1287 an den Johanniter Orden über, und die Johanniter erweiterten in den folgenden Zeiten ihren Grundbesitz, indem sie Güter der Klöster von Wettingen und Frauenthal übernahmen. Neben diesen weltlichen und geistlichen Grundbesitzern gab es auch Bauern, die ihre Freiheit, wie es Diethelm Fretz ausdrückte, bis ins 13. Jahrhundert hinüberretten konnten7.

Im 15. Jahrhundert erwarben auch einige Stadtzürcher Güter im Raume Wädenswil. In dieser Zeit kam es weder zur Bildung einer Allmend, aus Gründen, die wir bereits erklärten (Hofsiedlungen), noch ist eine Dorfoffnung überliefert, die irgendwelche Holz- und Waldrechte beschrieben hätte. Aus den Urkunden des 14. Jahrhunderts wissen wir lediglich, dass einzelne Höfe ausdrücklich das Recht hatten, ihren Holzbedarf (Brenn-, Bau- und Hagholz) aus bestimmten Wäldern der Herrschaft zu decken. Man hat allerdings zu bedenken, dass der Wald in diesen Zeiten kaum ein Vermögensobjekt war, er wurde nicht planmässig genutzt und bewirtschaftet. Entscheidend war lediglich die Nutzung. Aus dieser Zeit sind die ersten grösseren Holzlieferungen mittels Ledischiffen nach Zürich erwähnt. Nicht auszuschliessen ist, dass es schon damals zu Übernutzungen und zu einem gewissen Raubbau kam. Einen Hinweis darauf gibt eine Urkunde vom 15. März 1531, in der von Studen gesprochen wird. Studen deutet darauf hin, dass es sich um ganz junges Holz, also um Stauden handelte. Es war kein Altbestand, kein Mittelwald und kein Hochwald, sondern kaum oder nicht bewirtschafteter Staudenwald, in dem das Vieh weidete. Dass sich damals Holzmangel einstellte, lässt sich auch aus den Streitigkeiten schliessen, die zwischen dem Johanniter Orden und den Wädenswilern wegen der Holznutzung auftraten. Mittels verschiedener Bestimmungen wurde 1409 in einem Hofrodel versucht, eine gewisse Ordnung zu etablieren: die Eigentümer mögen ihre Hölzer verbannen als von alters har kommen ist. Es wurde also bestimmt, die Nutzung zu untersagen oder nur unter gewissen Bedingungen zuzulassen.

Im Jahre 1454 kam es zu einem nochmaligen Streit. Der Johanniter Orden ersuchte Zürich um Schlichtung, und in einem Schiedsspruch wurde festgelegt, dass die Einwohner von Wädenswil und auch die Lehensleute der Burg Wädenswil in den Hölzern «es sey in der Owe, im Riedholtz, in der Burghalden, in der Hofreyti und auch in den andern Lehenshölzern nützid howen und auch die studen unbeschädigt lassen sollen»8. Doch um 1524 klagten die Leute von Wädenswil, man betrüge sie um ihre alten Rechte. Sie hätten von ihren Eltern gehört, dass sie in allen Hölzern das «dott Holtz» nehmen dürfen. Es gebe auch viele Höfe, welche von alters her Zäune und Holz, um Schindeln zu lachen, hauen dürfen. Wiederum wurde der Zürcher Rat um einen Schiedsspruch gebeten. Der Schaffner des Ordens berief sich auf seine überlieferten Rechte. Der Rat entschied, es solle bei den Rädeln bleiben. 1548 erfolgten erneute Klagen. Verschiedene Bürger von Wädenswil hätten Tannen abgeführt, wozu sie kein Recht hatten. Sie mussten für jeden Stamm eine hohe Busse von 5 Pfund entrichten9. Im Mittelalter und bis in die Neuzeit hinein herrschte die weitverbreitete Meinung, dass das Holz und das Wild jedermann gehöre. Ein Bauer namens Suter vom Horgenberg sagte 1531 vor dem Zürcher Richter aus - er war wegen Jagdfrevel vorgeladen worden - die Tiere «uff sinem Grund und Boden» dürfe er erlegen, von einem Jagdrecht habe er nie etwas gehört. Ganz ähnlich könnte auch ein Wädenswiler Bauer gesprochen haben10.

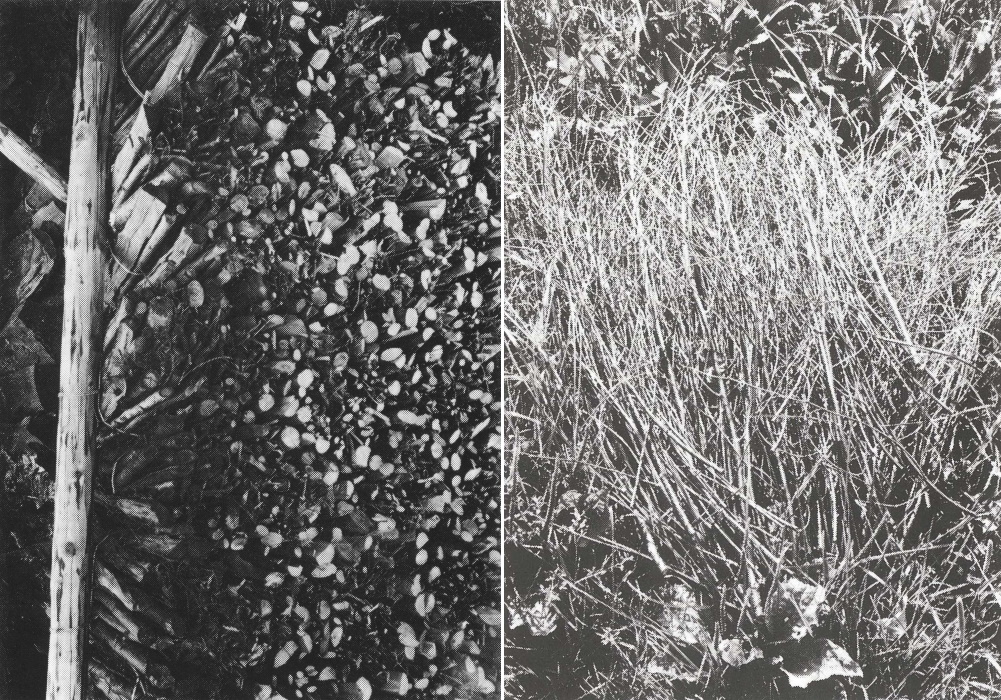

«Bürdeli» für den Kachelofen.

Besenreisig.

Der Zürcher Staatswald entsteht (1548)

Am 1. Februar 1548 begab sich eine Delegation der Johanniter nach Zürich, um dem Rat die Herrschaft Wädenswil anzubieten. Die Zürcher, schon längst nach den Gütern, Wäldern und Rechten am obern Zürichsee trachtend, zögerten nicht, das Angebot anzunehmen, und so wechselten eine Reihe von Wäldern den Besitz, um Zürcher Staatswald zu werden: das Reyth- oder Reygelholz etwa, das Tann (bei der Eichmühle), die Au mit ihrem Wald, der Winterberg, das Sakholz, der Hamenbuck, die Wälder im Loo, Schlieregg, Tiefenbach, Schwarzenbach (Hinter-Tiefenbach), Lotenbach und «Luthersbuchel». Mit dem Holz wurde auch das Jagdrecht übertragen. Sogleich bestimmte man, dass niemand sein Vieh in diese Wälder treiben oder Holz hauen dürfe, ohne eine ausdrückliche Erlaubnis. Eine Ausnahme machten die Lehenhöfe; sie konnten vom Landvogt Holz zugeteilt erhalten, sie mussten aber gleichzeitig die Wälder schirmen und behüten11. Die lokale Aufsicht wurde dem Untervogt und den Bannwarten übertragen. Der Untervogt wurde im Gegensatz zum Landvogt, der immer ein Stadtzürcher war, aus einem Wädenswiler Geschlecht gewählt. Der Bannwart war schon in vorzürcherischer Zeit vorhanden. Im ganzen Mittelalter gehörte er zu den wichtigsten Männern der Gemeinde. Seine Ämter und Befugnisse variierten je nach Herrschaft. Er wurde für allerlei Dinge gebraucht. Im alten Zürcher Stadtstaat war er vor allem auch Förster, dem Überwachungsaufgaben anvertraut waren. Er hatte aber auch das Holz zuzuteilen. Seine Aufgabe dürfte kaum beneidenswert gewesen sein. Auf der einen Seite waren die Ansprüche der Dorfbewohner vorhanden, auf der andern Seite war ein Landvogt, mit dem man es auch nicht verderben durfte12.

Raubbau trotz Landvogt

Der Raubbau ging aber trotz Bannwart und Untervogt weiter. Die Wädenswiler brauchten Holz, und der Landvogt stand auf einem schwierigen Posten, denn die Leute, die mit gewissen Aufgaben betraut wurden, standen nicht auf seiner Seite. So kam es denn immer wieder zu Klagen. 1557 wusste man die Au «vor geschändung und verwüstung» kaum mehr zu retten. Um 1580 konnte der Untervogt von Wädenswil, der sich bisher aus der Sennweid mit Brennholz versorgt hatte, dort nichts mehr schlagen, weil nichts mehr vorhanden war. Es wurde geprüft, ob er in der Au oder im Tann Holz holen könnte. An einem Sommersonntag des Jahres 1581 verlas der Pfarrer auf der Kanzel folgende Verordnung der Zürcher Regierung: Niemand, selbst wenn er einen Erblehenhof oder Handlehenhof besitzt, ist berechtigt, Hölzer auszureuten (zu roden), zu verkaufen oder zu verschenken. Was jeder Lehenshofbesitzer zu seinem Hof und Haus an Holz braucht, «es sy zu brännen, buwen, zünen, schindeln und pfluggeschirr oder dergleichen nothdurftig, das soll ihm zu schlagen erlaubt sein.» Wir haben es hier mit nichts anderem als einem der wohl frühesten eigentlichen Rodungsverbote zu tun. Es fruchtete aber leider so wenig wie spätere Bestimmungen, ganz einfach, weil das Ancien Regime nicht die Kraft, das heisst den Apparat hatte, es durchzusetzen. Was im 16. Jahrhundert vergeblich versucht worden war, brachte erst das Eidgenössische Forstgesetz des 19. Jahrhunderts zustande. Doch um gerecht zu sein: es fehlte der Regierung gewiss nicht an Weitblick, an Einsicht in forstliche Zusammenhänge. Um 1581 heisst es in einem Brief an den Landvogt: Man muss den Wäldern nicht allein wegen den jetzt Lebenden, sondern ganz besonders den Nachkommen zuliebe Sorge tragen13.

Die Holzfrevler

«Früher frevelte jedermann!» So beginnt eine Sage aus dem 19. Jahrhundert. Der Erzähler drückte damit aus, was jedermann wusste, der Holzfrevel war weitverbreitet und vor allem auch «legitim», denn man war arm, alle Leute waren arm, und der Wald gehörte ja schliesslich nach allgemeiner Auffassung jedermann. Ausserdem wuchs er jederzeit nach. Das Volk gab dem Frevler und nie dem Bannwart, nie der Obrigkeit recht. Eine Zürcher Sage aus dem 17. Jahrhundert drückt das genau und sehr eindrücklich aus: «Einer nam seinem Nachpauren zue Winterszeit nach und nach nächtlicher Wyl vil Holtz, und als er einist erfasst worden und der Nachpaur zue ihm sprach: Jetz hab ich einmahl den recht Holtzdieben erwütscht, du, muest mirs thür gnueg bezahlen!, der Schuldige antwortet: Mich dunckt, du seyest ein Narr. Meinst, dass ich hett umb dynes Holtzes willen sollen erfrüren? Es ist ja minder schad umbs Holtz als umb mich, der ich Mensch bin mit Lyb und Seel.»14.

So sah es also aus: Holz auf der einen, das Leben auf der andern Seite, und der Entscheid war natürlich gefällt. Das Volk sah in den Holzfrevlern lediglich Sünder gegen das elfte Gebot: «Du sollst Dich nicht erwischen lassen.» So wurde es ganz allgemein beklagt, als der Bannwart im Auholz einen Horgner Bürger, den Schneider Hans Baumann, 1652 aufgriff. Dabei hatte dieser Hans Baumann nicht weniger als 29 junge Eichen auf dem Gewissen. Dafür hatte er zwei Monate Schellenwerk (angekettet im Kerker) im Zürcher Ötenbach zu verbüssen. Ins Gefängnis kamen damals auch zwei Holzdiebe aus Thalwil. Sie waren ebenfalls im Auholz erwischt worden. Die beiden Holzfrevler mussten nach ihrer Gefängnisstrafe an der Kirchentüre des Zürcher Fraumünsters. nach der Predigt stehen, jeder mit einem Eichbäumchen auf der Achsel. Ob die Kirchgänger Mitleid mit diesen zwei Sündern hatten, oder ob sie nicht vielmehr pharisäerhaft Gott dafür dankten, dass sie nicht waren, wie diese, ist aus den Gerichtsprotokollen nicht zu ermitteln. Die Freveltaten im Auholz jedoch nahmen so zu, dass der Rat am 29. Mai 1713 beschloss, für das Auholz einen eigenen Bannwart anzustellen15.

Holz als Baustoff für Bohlenwände, Fachwerk und Dachstuhl.

Frühe Waldbeschreibungen

Um eine Übersicht über die Wälder auf der Landschaft zu bekommen, liess die Zürcher Regierung wiederholt Waldbeschreibungen machen. Die Ausführung übertrug der Landvogt seinem Untervogt und den abgeordneten Bannwarten. Was diese Waldbeschreibungen offenbaren, ist wahrhaft katastrophal: Im Tannholz (heute noch vorhanden unterhalb der Eichmühle) nächst der Burg gibt es zwar jungen Aufwuchs, aber es sind ganz besonders böse Sachen geschehen. Um Rebstickel herstellen zu können, hat man einfach die Grotzen, das heisst die Baumwipfel jüngerer Tannen, abgeschlagen, so dass von einem eigentlichen Nachwuchs nicht mehr die Rede sein kann. Daneben gibt es noch etwas Stauden, ein eigentlicher schöner Wald ist nicht mehr vorhanden. Nicht viel besser sieht es im Schliereggholz aus. Es ist, so heisst es im Bericht, stark übernutzt. «Es ist nur mit halbem Holz meer besetzt.» Im Klartext heisst das einfach, dass es sich nur noch um halbwüchsigen, jungen Bestand handelt. Das Schliereggholz, ursprünglich ein Mischwald mit viel Eichen, ist 1686 fast ausschliesslich mit Fichten und Weisstannen bestückt. Sie stehen zum Teil «dick ineinander. Selten gibt es noch eine Eych». Es weist aber grosse Lücken auf16.

Nach einer Waldreise einer Zürcher Delegation erhält der Landvogt 1679 neue Instruktionen, «um der Schwindsucht des Waldes» entgegenzutreten. Um zu einer besseren Kontrolle zu kommen, wird verfügt, dass alles Holz, das aus den Wädenswiler Wäldern verkauft und mit Schiffen weggeführt wird, eine zentrale Stelle bei der Wädenswiler Schifflände zu passieren hat. Gleichzeitig werden Kahlschläge und Rodungen neuerdings untersagt 17.

Nach einer Waldreise einer Zürcher Delegation erhält der Landvogt 1679 neue Instruktionen, «um der Schwindsucht des Waldes» entgegenzutreten. Um zu einer besseren Kontrolle zu kommen, wird verfügt, dass alles Holz, das aus den Wädenswiler Wäldern verkauft und mit Schiffen weggeführt wird, eine zentrale Stelle bei der Wädenswiler Schifflände zu passieren hat. Gleichzeitig werden Kahlschläge und Rodungen neuerdings untersagt 17.

Schon um 1673 war verfügt worden, in Wädenswil keine neuen Sägereien mehr zu errichten. Man hoffte, auch auf diese Weise dem drohenden Raubbau entgegentreten zu können18.

Ein Augenschein mit nachfolgendem Bericht von 1705 ergibt kein besseres Bild: Im Tannholz gibt es 180 Juchert jungen Aufwuchs neben sehr lockeren und schlechten Beständen. Im Reitholz sieht es ganz besonders schlimm aus: Es gibt hier viele, von Heitbeeren (Heidelbeeren) und Miess; angefüllte Böden. Unter Miess oder Miss haben wir nasse, holzleere Flecken im Wald zu verstehen. Dieser Ausdruck war namentlich den Förstern des 18. Jahrhunderts geläufig19. Weite Blössen sind vorhanden; das Vieh ist in die jungen Haue gekommen und hat grossen Schaden angerichtet. Noch ist, wie aus diesen Worten hervorgeht, der Wald ein Weide-Wald, eine Ausscheidung des Weide-Waldes ist erst viel später erfolgt. Weiter heisst es: Der Landvogt bezieht sein Holz aus dem Reitholz; er wird es aber nicht mehr lang tun können, wird abschliessend resigniert vermerkt. Um 1704 kommt es auf der Zürcher Ratsstube zu einem heftigen Disput über den Wädenswiler Wald. Die Rechenherren wollten 4½ Jucharten «untüchtigen Holzbodens im Reitholz» verkaufen. Der Rat trat aber nach eingehender Diskussion auf dieses Ansinnen nicht ein. Es widerspricht, so wird festgehalten, dem Holzmandat und ist zudem ein gefährliches Präjudiz für die Zukunft. Nur 20 Jahre später hat man aber diese guten Vorsätze offenbar vergessen, denn 1725 werden rund 15 Jucharten Holz aus dem Au-Wald verkauft, um den Eichenholzbedarf der Stadt Zürich zu decken20.

In den Jahren 1725 und 1726 nimmt auch der Horgner Vogt, um die neue Sust und Hafenanlage in Horgen bauen zu können, Dutzende Fuhren von Holz aus dem Auwald. Doch damit nicht genug. Um 1784 holt die Stadt Zürich grosse Fuhren der schönsten Eichen aus dem Auwald, um eine Palisade an der Schifflände in Zürich bauen zu können21.

Um die Situation analysieren zu können, wird 1760 eine neue Bestandesaufnahme gemacht. Das Bild ist nicht viel besser. Aus den Staatswäldern wird weiterhin Holz geholt, soviel man nur will. Im Reitholz sind 12 Jucharten Wald mittleren Alters vorhanden. Einen eigentlichen Hochwald gibt es nicht. 8 Jucharten bestehen aus Fasel (Fasel = Vieh, Faselholz = Weidewald) und «das übrige ist alles öder Boden». Das Erdreich wäre gut, wenn es in Ehren gehalten würde, wird beigefügt. Im Tann gibt es nur Fasel (Waldweide) und halbgewachsenes Holz. Etwas besser sieht es im Winterberg aus; hier gibt es ein schönes Wäldlein mit langem Bauholz, und der Boden ist gut. In der Schlieregg und im Rinderholz finden sich nur halbgewachsene Bäume und Fasel. Im Rinderholz hätte es noch Bauholz, aber diese Waldparzelle ist nicht erschlossen. Im Schumel wurde Holz gefällt für eine neue Hofscheune des Schlosses Wädenswil. Jetzt findet sich hier wieder etwas Aufwachs. Im Tiefenbach hat es sowohl Bauholz als Fasel. Im hintern Teil ist es recht sumpfig. Der Turbengrund wird hier zum Teil genutzt, indem man Torf sticht. Aus dem hintern Tiefenbach sind 3000 Bau- und Sagstämme an den See transportiert worden, um hier nach Zürich verladen zu werden. Im Auholz gibt es noch etwas Eichen und jungen Aufwuchs von Buchen, doch der grössere Teil ist öd und wild, und man kann nicht hoffen, dass hier etwas wachse22.

Zwischen 1760 und 1794 ging die Fläche der Staatswaldungen in Wädenswil von 329 Jucharten auf 305 Jucharten zurück. Die Regierung führte dies auf Rodungen, übertriebene Nutzung und Weide zurück. Kleinere Parzellen waren auch verkauft worden. Alles gehört, so heisst es in einem Bericht des Landvogtes, zwar «immediate meinen gnädigen Herren, aber es sieht zum Teil erbärmlich aus». Die Waldungen hätten eigentlich nur das Schloss (Sitz des Landvogtes), die Sennhütte des Schlosses und die Pfarrhäuser von Wädenswil und Schönenberg mit Bau- und Brennholz zu beliefern. Aber diese Wälder werden für alle andern Zwecke gebraucht, und ausserdem wird in grossem Umfang gefrevelt. Der Holzmangel wurde bedrohlich, und man überlegte sich in Zürich, wie man ihn beheben könne.

Zwischen 1760 und 1794 ging die Fläche der Staatswaldungen in Wädenswil von 329 Jucharten auf 305 Jucharten zurück. Die Regierung führte dies auf Rodungen, übertriebene Nutzung und Weide zurück. Kleinere Parzellen waren auch verkauft worden. Alles gehört, so heisst es in einem Bericht des Landvogtes, zwar «immediate meinen gnädigen Herren, aber es sieht zum Teil erbärmlich aus». Die Waldungen hätten eigentlich nur das Schloss (Sitz des Landvogtes), die Sennhütte des Schlosses und die Pfarrhäuser von Wädenswil und Schönenberg mit Bau- und Brennholz zu beliefern. Aber diese Wälder werden für alle andern Zwecke gebraucht, und ausserdem wird in grossem Umfang gefrevelt. Der Holzmangel wurde bedrohlich, und man überlegte sich in Zürich, wie man ihn beheben könne.

Ansätze zu einem eigentlichen Waldbau und zur geregelten Forstwirtschaft

Die Überlegungen ergaben einmal, dass die Aufsichtsorgane, der Untervogt und die Bannwarte, bar aller technischen und waldbaulichen Kenntnisse seien. Die Ideen der grossen Begründer der Forstwirtschaft waren offenbar im zürcherischen Stadtstaat und vor allem in unserer Gemeinde damals noch unbekannt. Einer geregelten Waldwirtschaft standen auch die Besitzverhältnisse im Wege. Stand es schon um den Staatswald so schlimm, wie die Berichte zeigen, wie erst sah es in den Bauern-, in den Privatwäldern aus. Jetzt aber, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, erhielt die Landund Forstwirtschaft neue Impulse. Sie stammten aus Frankreich, wo die physiokratischen Agronomen und Forstleute in den Wäldern und Feldern grosse Fortschritte erzielten. In Zürich wurde die 1745 gegründete Physikalische Gesellschaft und deren Oekonomische Kommission Träger dieser neuen Ideen. Der Präsident dieser Kommission, Jakob Ott, war selber praktizierender Landwirt, daneben war er auch Schriftsteller und Musiker. Er besass ein eigentliches Mustergut und stellte persönlich Versuche in der Forstwirtschaft an. In dieser Kommission wirkte auch Hans Ulrich Blaarer v. Wartensee. Er machte wiederholt Versuche, den Wald mittels Säen zu verjüngen, was ihm auch den Spitznamen Holzsäer eintrug. Um ihre Ziele zu erreichen, führte die Kommission Preisausschreiben und Bauerngespräche durch. Schon das erste Preisausschreiben von 1763 (Zustand der Wälder und deren Verbesserung) war erfolgreich. Es gingen nicht weniger als 15 Antworten ein. Aus unserer Gegend beteiligten sich gleich zwei Männer, nämlich Johann Venner ab dem Mistlibühl bei Hütten sowie Heinrich Götschi, Küfer und Bannwart des Fraumünsterforstes in Oberrieden. Heinrich Götschi erhielt den ersten Preis; seine Arbeit verrät ein grosses forstliches Wissen sowie praktische Erfahrung. Als junger Mann arbeitete er in den Wäldern des Juras und lernte hier die berühmte fürstbischöfliche Waldordnung von 1755 kennen. Auch im zweiten Preisausschreiben vom Jahre 1765 schwang Götschi obenaus, er erhielt den ersten und Venner von Hütten den zweiten Preis. Die Oekonomische Kommission, nachdem sie die Antworten der sechs weitem Preisausschreiben kennengelernt hatte, ferner nachdem sie auch ein «Memorial über den Holzmangel» von Bannwart Götschi gelesen und verarbeitet hatte, kam zum Schluss, dass man, um die Produktion zu steigern, die leeren oder öden Stellen in den Wäldern bepflanzen oder besäen müsse. Ausserdem sollten Ersatzstoffe für das Holz (Braunkohle und Torf) gefunden und gefördert werden23.

Als Muster- oder Modellwälder wurden der Sihlwald und die Zürich- bergwälder bezeichnet. Die übrigen Staatswälder und vor allem die Bauernsowie Gemeindewälder erhielten durchwegs schlechte Noten24. Einige Neuerungen in den Wädenswiler Wäldern gehen direkt auf die Arbeit und den Einfluss dieser Oekonomischen Kommission zurück. So wurde 1760 in der Sennweid ein Versuch mit Edelkastanien, Ulmen und Eichensaaten angestellt. Der Preisträger Bannwart Götschi selber hatte dieses Gebiet vorgeschlagen. Die Ulmen- und Eichensaaten gediehen, die Kastanien wuchsen ebenfalls, scheinen aber später unter Frösten gelitten zu haben. Die Kommission war aber keineswegs entmutigt. Um 1778 erhielt der Wädenswiler Landvogt den Auftrag, in der Sennweid zwei Jucharten zu pflügen und umzubrechen, dann mit der Reuthaue hacken zu lassen. Bannwart Götschi sollte dort Eichen und Ulmen säen. Zwei Jahre später wurde, ungeachtet der früheren Fehlschläge, beschlossen, in der Eichweid Kastanien aufzuziehen: «Die Kastanie gibt gute Früchte für eine gesunde und schmackhafte Nahrung für den Landmann; ausserdem kann man aus dem Holz vortreffliche Rebstickel machen.» Die eine Hälfte soll mit italienischen Marroni, die andere Hälfte mit «zahmen Kastanien» aus der Region des Vierwaldstättersees besetzt werden25. Die Erfolge blieben indessen aus.

Zu diesen zukunftsweisenden Versuchen kam eine Massnahme, die von weitreichender Bedeutung war. Im Jahre 1773 wurden die Staatswälder auch der Region Wädenswil dem neuen Waldmandat unterstellt. Die praktische Durchführung dieses Waldmandates übertrug man der Waldungskommission. Ihr gehörte seit 1769 auch Bannwart Götschi von Oberrieden an, was sicherlich eine ehrenvolle, doch keine leichte Aufgabe war. Das Waldmandat, ein fast modern anmutendes Forstgesetz, untersagte nämlich. im Staatswald jegliche Rodung. Die Staatswälder waren nach diesem neuen Gesetz in Schläge einzuteilen. Die Schlagfolge hatte von Osten nach Westen zu erfolgen. Die Schläge selber waren zum Schutz gegen Vieh und Menschen mit Hägen zu umgeben, leere Stellen zu besäen oder mit Stecklingen zu versehen. Götschi selber lieferte die Samen und Setzlinge. Er besass in Oberrieden einen Pflanzgartenbetrieb sowie eine Samendarre.

Tatsächlich scheint im Wädenswiler Staatswald in der Zeit zwischen 1780 und 1798 eine leichte Besserung eingetreten zu sein. Die Übernutzung ging zurück, und 1792 konnte der Landvogt nach Zürich berichten, dass im Winterberg, Rinderholz, Schumel und in der Schlieregg überständiges Holz vorhanden sei, das zu schlagen wäre. Er wurde beauftragt, jedes Jahr zwei Jucharten zu fällen und die Flächen wiederum anzupflanzen26. Auch in der Au setzte in dieser Zeit ein geregelter Forstbetrieb ein. Um 1790 waren 23 Jucharten mit Föhren und Lärchensamen besät worden. Zum Teil hatte man auch Eichensetzlinge gepflanzt. Gleichzeitig übertrug man - eine Neuerung, die dem Wald allerdings nicht zum Vorteil gereichte - den Rest der Schlagfläche für drei Jahre 25 Wädenswiler Bürgern zur landwirtschaftlichen Zwischennutzung. Die Waldungskommission glaubte nämlich, und dies in Übereinstimmung mit der damaligen Waldbaulehre, den Boden auf diese Weise für die Holzsaat vorzubereiten.

Als Muster- oder Modellwälder wurden der Sihlwald und die Zürich- bergwälder bezeichnet. Die übrigen Staatswälder und vor allem die Bauernsowie Gemeindewälder erhielten durchwegs schlechte Noten24. Einige Neuerungen in den Wädenswiler Wäldern gehen direkt auf die Arbeit und den Einfluss dieser Oekonomischen Kommission zurück. So wurde 1760 in der Sennweid ein Versuch mit Edelkastanien, Ulmen und Eichensaaten angestellt. Der Preisträger Bannwart Götschi selber hatte dieses Gebiet vorgeschlagen. Die Ulmen- und Eichensaaten gediehen, die Kastanien wuchsen ebenfalls, scheinen aber später unter Frösten gelitten zu haben. Die Kommission war aber keineswegs entmutigt. Um 1778 erhielt der Wädenswiler Landvogt den Auftrag, in der Sennweid zwei Jucharten zu pflügen und umzubrechen, dann mit der Reuthaue hacken zu lassen. Bannwart Götschi sollte dort Eichen und Ulmen säen. Zwei Jahre später wurde, ungeachtet der früheren Fehlschläge, beschlossen, in der Eichweid Kastanien aufzuziehen: «Die Kastanie gibt gute Früchte für eine gesunde und schmackhafte Nahrung für den Landmann; ausserdem kann man aus dem Holz vortreffliche Rebstickel machen.» Die eine Hälfte soll mit italienischen Marroni, die andere Hälfte mit «zahmen Kastanien» aus der Region des Vierwaldstättersees besetzt werden25. Die Erfolge blieben indessen aus.

Zu diesen zukunftsweisenden Versuchen kam eine Massnahme, die von weitreichender Bedeutung war. Im Jahre 1773 wurden die Staatswälder auch der Region Wädenswil dem neuen Waldmandat unterstellt. Die praktische Durchführung dieses Waldmandates übertrug man der Waldungskommission. Ihr gehörte seit 1769 auch Bannwart Götschi von Oberrieden an, was sicherlich eine ehrenvolle, doch keine leichte Aufgabe war. Das Waldmandat, ein fast modern anmutendes Forstgesetz, untersagte nämlich. im Staatswald jegliche Rodung. Die Staatswälder waren nach diesem neuen Gesetz in Schläge einzuteilen. Die Schlagfolge hatte von Osten nach Westen zu erfolgen. Die Schläge selber waren zum Schutz gegen Vieh und Menschen mit Hägen zu umgeben, leere Stellen zu besäen oder mit Stecklingen zu versehen. Götschi selber lieferte die Samen und Setzlinge. Er besass in Oberrieden einen Pflanzgartenbetrieb sowie eine Samendarre.

Tatsächlich scheint im Wädenswiler Staatswald in der Zeit zwischen 1780 und 1798 eine leichte Besserung eingetreten zu sein. Die Übernutzung ging zurück, und 1792 konnte der Landvogt nach Zürich berichten, dass im Winterberg, Rinderholz, Schumel und in der Schlieregg überständiges Holz vorhanden sei, das zu schlagen wäre. Er wurde beauftragt, jedes Jahr zwei Jucharten zu fällen und die Flächen wiederum anzupflanzen26. Auch in der Au setzte in dieser Zeit ein geregelter Forstbetrieb ein. Um 1790 waren 23 Jucharten mit Föhren und Lärchensamen besät worden. Zum Teil hatte man auch Eichensetzlinge gepflanzt. Gleichzeitig übertrug man - eine Neuerung, die dem Wald allerdings nicht zum Vorteil gereichte - den Rest der Schlagfläche für drei Jahre 25 Wädenswiler Bürgern zur landwirtschaftlichen Zwischennutzung. Die Waldungskommission glaubte nämlich, und dies in Übereinstimmung mit der damaligen Waldbaulehre, den Boden auf diese Weise für die Holzsaat vorzubereiten.

Eine Waldbeschreibung des Jahres 1792 zeigt, dass in den Staatswäldern eine gewisse Ordnung eingetreten war. Dennoch gab es Mißstände, die zum Aufsehen mahnten. So hatten die Bannwarte, die ja gewiss den Staat zu vertreten hatten, im Schumelwald unter dem Titel «Dürr- und Abholz» recht viel Holz widerrechtlich geschlagen und mit sich genommen. Auch im Auholz wurde immer noch viel zu viel geschlagen und am Laufband gefrevelt. Man bestimmte neuerdings, jeden Winter das dürre Holz unter Aufsicht des Försters auszuhauen und den Armen zu niedrigen Preisen zu überlassen. Nach einer Untersuchung von 1794 wird eine weitere Neuerung eingeführt: Der Schlieregg-Förster wird beauftragt, das Sag- und Bauholz nach dem Schlag zu entrinden. In der Zwischenzeit war nämlich der Borkenkäfer aufgetreten.

Die letzte Waldbeschreibung des Ancien Regime von 1798 zeigte ein erstaunliches Resultat: Die Gesamtfläche der Wädenswiler Staatswälder hatte seit der letzten Beschreibung von 1794 um 18 Jucharten zugenommen. Man registrierte elf Parzellen mit 151,5 Jucharten Nadelholz und 33 Jucharten Eichwald, 129 Jucharten Buchen, was zusammen 313,5 Jucharten ausmachte. Allerdings waren 70 Prozent des Waldbestandes damals nur 1 bis 40jährig. Nach heutiger Auffassung würde man solche Wälder als schlecht bezeichnen.

Die letzte Waldbeschreibung des Ancien Regime von 1798 zeigte ein erstaunliches Resultat: Die Gesamtfläche der Wädenswiler Staatswälder hatte seit der letzten Beschreibung von 1794 um 18 Jucharten zugenommen. Man registrierte elf Parzellen mit 151,5 Jucharten Nadelholz und 33 Jucharten Eichwald, 129 Jucharten Buchen, was zusammen 313,5 Jucharten ausmachte. Allerdings waren 70 Prozent des Waldbestandes damals nur 1 bis 40jährig. Nach heutiger Auffassung würde man solche Wälder als schlecht bezeichnen.

Holz, kunsthandwerklich verarbeitet.

Dass auch das flächenmässige Resultat nicht ganz über jeden Zweifel erhaben war, geht daraus hervor, dass nur drei Jahre später die Verwaltung der Helvetik lediglich eine Fläche von 276 Jucharten annahm27. Die flächenmässige Ausdehnung der Bauernwälder ist unbekannt, ihr Zustand wird von einem Zeitgenossen als sehr schlecht bezeichnet.

Glanz und Elend des Waldes im 19. Jahrhundert

Die Helvetik (1798-1803) begann verheissungsvoll: Es sollte eine einheitliche und fortschrittliche Forstpolitik und Forstwirtschaft getrieben werden. Doch der Einheitsstaat war schwach, und die unklaren Eigentumsverhältnisse, die allgemeine politische und rechtliche Unsicherheit hatte zur Folge, dass das Volk den Wald als herrenloses Gut betrachtete. Es mehrten sich auch die Ansprüche. So verlangten um 1800 sieben Bürger von Hütten eine Holzlieferung von nicht weniger als 2100 Klaftern Festholz aus der Staatswaldung Tiefenbach. Sie erhielten eine kleine Abfindung, doch ist aus den Akten nicht klar, ob sie dieses Holz erhielten; wahrscheinlich eigneten sie sich das Holz auch ohne direkte Zuteilung an. Denn der Holzfrevel jener Tage überschritt alle früheren und doch gewiss nicht kleinen Masse. Die Förster berichten nicht nur von Wädenswil, sondern aus allen Teilen des Kantons, dass bei hellichtem Tage die stärksten Bäume gefällt und abgeführt wurden 28. Zu den Waldschäden, die unter anderem durch die französischen Besetzungstruppen angerichtet worden waren, kam um 1800 bis 1803 eine starke Borkenkäferinvasion. Sie wirkte sich um so gravierender aus, als in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts fast ausschliesslich die Fichtenbestände bevorzugt worden waren (darüber können auch die Versuche mit Ulmen, Eschen und Kastanien nicht hinwegtäuschen). Diese Holzart macht, so sagte Forstmeister Hirzel um 1803, «den grössten Vorrat in unserem Kanton aus; es wird zu einem empfindlichen Mangel kommen, soll dieser schrecklichen Verwüstung (er meinte die Borkenkäferinvasion) nicht Einhalt geboten werden können.» Die Waldbesitzer und Förster wurden angewiesen, das dürre und abgestandene Holz zu fällen, zu entrinden und die Rinde sofort zu verbrennen. Die Borkenkäferschäden gingen in der Tat daraufhin stark zurück.

Weitere Waldverluste

Im Jahre 1821 schlug ein Mitglied der Zürcher Domänenverwaltung der Finanzkommission vor, in der Au 25 bis 30 Jucharten Eichen und Buchen am Südabhang des Auhügels zu roden, um dieses Gebiet in einen Weinberg zu verwandeln. Erstaunlicherweise hiessen die Behörden diesen Vorschlag gut. Erstens sei der Waldzustand schlecht, und zweitens sei dieser südorientierte Hang eine günstige Reblage. Tatsächlich wurden diese 30 Jucharten gerodet. Die grossen Eichen wurden dem Staat zur Verfügung gestellt. Doch damit war das Urteil über den einst von Klopstock besungenen Eichenwald auf der Au noch nicht besiegelt. Mit dem Ziel, «die Staatsdomänen zu bereinigen», schrieb die Zürcher Regierung 1832 46 Jucharten Waldung auf der Au zum Verkauf aus. Zwar setzten sich einige Wädenswiler Bürger für die Erhaltung des Eichenwaldes ein, aber wie es heute noch oft geschieht, überhörte man sie, und am 23. Juni 1835 erwarb Konrad Stünzi aus Horgen diesen Wald und das Augut für 30 150 Gulden. Mit seinem Teilhaber Heinrich Leuthold aus Oberrieden begann er die Eichen zu roden und teuer zu verkaufen. Ein Zeitgenosse, der berühmte Historiker Gerold Meyer von Knonau, meinte damals ironisch beissend, die Au gleiche nach diesem Rodungsprozess einem geschorenen Pudel29. Dreissig Jahre später veräusserte der Kanton Zürich 4 ha des Staatswaldes Winterberg, und um 1884 wurden 11 Jucharten im Reidholz zum Verkauf ausgeschrieben. Schon 1873 waren dem Reidholz 0,6 ha durch den Bau der SOB verlorengegangen30.

Über den Privatwald, wie er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat, wissen wir recht wenig. Die Privaten, insbesondere die Bauern, wiesen jegliche Einmischung in «ihre» Waldwirtschaft ab, und die zürcherischen Forstleute, ohnehin mit andern Aufgaben belastet und zum Teil auch überlastet, nahmen sich im Gegensatz zu heute des Privatwaldes nicht an. Über die Ausdehnung dieser Privatwälder gibt uns die Wildkarte, die 1853 bis 1865 erstellt worden ist, Auskunft. Sie weist für den ganzen Kanton eine Waldfläche von 521 171 ha auf. Nicht weniger als 30 600 ha entfielen damals auf Privatwald. Im Jahre 1879 ist nach der Statistik von Elias Landolt der Privatwald noch mit 28 132 ha vertreten. Es ist also in dieser relativ kurzen Zeit eine Fläche von 2 500 ha verschwunden. Für den Privatwald gab es damals noch kein Rodungsverbot. Das wirkte sich auch in unserer Gemeinde verhängnisvoll aus, ist doch der Privatwald im 19. Jahrhundert, wie die verschiedenen topographischen Karten zeigen, weiter zusammengeschrumpft. Die Diezingersche Karte zeigt, ebenso wie später die Wildsehe und die Gemeindekarte von 1900, recht deutlich, dass weitere Parzellen zu Gunsten der Landwirtschaft aufgegeben worden sind. Auf der Diezinger Karte von 1830 finden wir ausser den Staatswäldern den Gulmenwald sowie ein Stück Wald, das oberhalb des Gulmens lag und mit Tannholz bezeichnet ist. Die kleineren Widenwälder sowie der etwas grössere Rötibodenwald stellten damals noch etwas grössere Waldparzellen dar.

Über den Privatwald, wie er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat, wissen wir recht wenig. Die Privaten, insbesondere die Bauern, wiesen jegliche Einmischung in «ihre» Waldwirtschaft ab, und die zürcherischen Forstleute, ohnehin mit andern Aufgaben belastet und zum Teil auch überlastet, nahmen sich im Gegensatz zu heute des Privatwaldes nicht an. Über die Ausdehnung dieser Privatwälder gibt uns die Wildkarte, die 1853 bis 1865 erstellt worden ist, Auskunft. Sie weist für den ganzen Kanton eine Waldfläche von 521 171 ha auf. Nicht weniger als 30 600 ha entfielen damals auf Privatwald. Im Jahre 1879 ist nach der Statistik von Elias Landolt der Privatwald noch mit 28 132 ha vertreten. Es ist also in dieser relativ kurzen Zeit eine Fläche von 2 500 ha verschwunden. Für den Privatwald gab es damals noch kein Rodungsverbot. Das wirkte sich auch in unserer Gemeinde verhängnisvoll aus, ist doch der Privatwald im 19. Jahrhundert, wie die verschiedenen topographischen Karten zeigen, weiter zusammengeschrumpft. Die Diezingersche Karte zeigt, ebenso wie später die Wildsehe und die Gemeindekarte von 1900, recht deutlich, dass weitere Parzellen zu Gunsten der Landwirtschaft aufgegeben worden sind. Auf der Diezinger Karte von 1830 finden wir ausser den Staatswäldern den Gulmenwald sowie ein Stück Wald, das oberhalb des Gulmens lag und mit Tannholz bezeichnet ist. Die kleineren Widenwälder sowie der etwas grössere Rötibodenwald stellten damals noch etwas grössere Waldparzellen dar.

Auf der Karte von 1900 fehlt hingegen das Tannholz beim Gulmen, den Auwald finden wir in stark reduziertem Ausmass wieder. Eine grössere Waldparzelle im hinteren Winterberg ist verschwunden. Das Waldareal zeigt sich im Jahre 1900 so, wie es sich heute ungefähr präsentiert.

Dass der Schrumpfungsprozess aufgehalten werden konnte, ist vor allem der Tatsache zuzuschreiben, dass im Jahre 1876 das Eidgenössische Forstgesetz in Kraft getreten war. Ihm wurden auch die Privatwälder unterstellt, und damit war es ein für allemal mit jeder Rodung und jedem Kahlschlag vorbei. Das Waldareal darf seither nicht mehr verkleinert werden. Diese Unterstellung ist allerdings etwas spät erfolgt. Nicht nur, dass das Waldareal in bedenklichem Ausmass verkleinert worden wäre, der Wald selbst befand sich, von löblichen Ausnahmen abgesehen, in einem so prekären Zustand, dass man von einem «kranken Privatwald» sprach. Dort wo es noch Eichen gab, wurden sie abgetrieben, es setzte ein reiner monotoner Fichtenanbau ein. Der Eidgenössische Forstverein vermochte sich mit seinen schon 1862 herausgegebenen Weisungen, mehrheitlich gemischte Bestände heranzuziehen, weder bei uns noch anderswo durchzusetzen. Die Fichtenmonokultur versprach schnellere und grössere Gewinne. Sie war auch einfacher, und man wusste damals noch nicht, dass eben die Landwirtschaft andere Produktionsweisen hat als die Forstwirtschaft.

Dass der Schrumpfungsprozess aufgehalten werden konnte, ist vor allem der Tatsache zuzuschreiben, dass im Jahre 1876 das Eidgenössische Forstgesetz in Kraft getreten war. Ihm wurden auch die Privatwälder unterstellt, und damit war es ein für allemal mit jeder Rodung und jedem Kahlschlag vorbei. Das Waldareal darf seither nicht mehr verkleinert werden. Diese Unterstellung ist allerdings etwas spät erfolgt. Nicht nur, dass das Waldareal in bedenklichem Ausmass verkleinert worden wäre, der Wald selbst befand sich, von löblichen Ausnahmen abgesehen, in einem so prekären Zustand, dass man von einem «kranken Privatwald» sprach. Dort wo es noch Eichen gab, wurden sie abgetrieben, es setzte ein reiner monotoner Fichtenanbau ein. Der Eidgenössische Forstverein vermochte sich mit seinen schon 1862 herausgegebenen Weisungen, mehrheitlich gemischte Bestände heranzuziehen, weder bei uns noch anderswo durchzusetzen. Die Fichtenmonokultur versprach schnellere und grössere Gewinne. Sie war auch einfacher, und man wusste damals noch nicht, dass eben die Landwirtschaft andere Produktionsweisen hat als die Forstwirtschaft.

Auch das «stille Örtchen» war aus Holz gezimmert.

Das 20. Jahrhundert

Das 20. Jahrhundert wurde mit zwei Schritten eingeleitet, die für die Forstwirtschaft von weitreichendster Bedeutung waren. Ein neues Forstgesetz stellte 1907 sämtliche Privatwälder unter kantonale Aufsicht. Es verbot die Teilung unter 50 Aren, es verbot jegliche Rodung, es untersagte die Stockrodung an steilen Hängen (Schutzgedanke). Es verlangte die Wiederaufforstung der Schlagflächen und die Pflege des Jungwuchses. Das alles sind ökonomische, forstwirtschaftliche Ziele. Im gleichen Jahr trat auch das neue Schweizerische Zivilgesetzbuch in Kraft. Es scheint mit dem Wald im vornherein nichts zu tun zu haben, es enthält aber eine Bestimmung, die für die Erholungsfunktion des Waldes von weitreichender und entscheidender Bedeutung geworden ist. Es ist der von Prof. Eugen Huber selber konzipierte Artikel 699, der wörtlich lautet: «Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze und dergleichen sind in ortsüblichem Umfange jedermann gestattet ... » Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte niemand, auch ein weitblickender Jus-Professor nicht, wissen, dass neben den Wirtschafts- und Schutzfunktionen des Waldes auch eine dritte, nämlich die Erholungsfunktion, treten könnte und dass diese einst vor allem in stadtnahen Gebieten, in Agglomerations-Regionen, von überragender Bedeutung sein werde. Das gilt auch für unsere Gemeinde. Wädenswil bekam gerade in jenen Jahren (1890 bis 1910) einen ausserordentlich grossen Zuwachs. Damals schnellte die Bevölkerungsziffer von 6338 auf 9067 Menschen hinauf. Im Vordergrund standen zunächst allerdings rein wirtschaftliche Probleme. Zwei Weltkriege forderten ihre Opfer. Die Übernutzungen vor allem zu Ende des Ersten Weltkrieges schmälerten das Waldkapital alarmierend, so dass eine Zeitlang zu befürchten war, dass künftig weder Geld noch Holz zur Verfügung stehen würde31.

Die zweite, ebenso dringliche Aufgabe, die sich den Förstern stellte, bestand darin, aus den Kunstwäldern, den Fichtenmonokulturen, allmählich natürliche Waldgesellschaften zu machen, sie umzuwandeln oder wie der Förster sagt, sie zu überführen. Vor allem die Bauern, welche ja im Besitz des Privatwaldes sind, mussten allmählich einsehen lernen, dass der Waldbau etwas anderes ist als der Ackerbau. Man kann im Wald die Natur nicht im gleichen Mass «beherrschen» wie das in der Landwirtschaft etwa und vielleicht manchmal auch in überreichlichem Masse geschieht. Die waldbauliche Entwicklung führt eindeutig, so Hans Leibundgut, zum «naturgemässen Wirtschaftswald»32. Dieses Ziel haben wir in den Wädenswiler Wäldern noch nicht ganz erreicht. Es ist aber erreichbar.

Im übrigen haben die Waldbesitzer heute gar keinen leichten Stand mehr. Seit Jahren sinken die Waldreinerträge. Da aber auch der Wald bewirtschaftet werden muss, und zwar rationell bewirtschaftet werden muss, wird von der Waldwirtschaft gebieterisch eine Steigerung des Wirkungsgrades verlangt. Weil sich indessen weder die Menge noch die Qualität kurzfristig steigern lässt, wird die Rationalisierung durch Kostensenkung zu erreichen gesucht. Das aber wiederum heisst Einsatz von Maschinen und heisst, Massnahmen suchen, die in direktem Gegensatz zu den Zielen des Erholungswaldes stehen. Die Waldbesitzer befinden sich deshalb heute in einer eigentlichen Zwickmühle, denn neuerdings hat ja der Wald zunehmend zur allgemeinen Wohlfahrt des Menschen beizutragen. Am Zürichsee leben heute zweimal so viele Menschen wie vor 50 Jahren, und aller Planung zum Trotz leben immer mehr Menschen in Stein-und Asphaltwüsten, und da ist der Waldeinfluss eine starke biologische Komponente geworden. Der Wald hat neben seinen alten Funktionen die wichtige Aufgabe des biologischen Ausgleiches übernommen33.

Es ist als tragisch zu nennen, dass just in dieser Zeit, in der wir den Wald so notwendig hätten, in der wir einen gesunden Wald brauchen würden, eine neue, schwere Bedrohung aufgetreten ist: das Waldsterben. Diese «neue» Erscheinung, diese neue Krankheit trat scheinbar 1983 erstmals auf. Forstleute und Forscher wie Theodor Keller von der Forstlichen Anstalt Birmensdorf wiesen allerdings schon seit Jahrzehnten auf die Gefährdung der Wälder durch Zivilisationsschäden hin. So ist auf die Initiative von Keller schon vor 10 Jahren in Birmensdorf eine Begasungsanlage eingerichtet worden, in der unter kontrollierbaren Bedingungen die Schäden und die Einflüsse von Schwefeldioxid festgestellt werden können. Auch die Messungen an Bäumen in Ballungszentren gehen auf Jahrzehnte zurück. Und schon längst vor 1983 haben diese Forstleute daraufhingewiesen, dass das Weisstannensterben in Wirklichkeit ein vielschichtiges Problem ist und dass erst die Trockenheit des Jahres 1983 die ganze Situation verschlimmert hat. Die Pflanzen, die Bäume miteingeschlossen, haben eben nur wenig Ausdrucksformen, um uns mitzuteilen, was ihnen fehlt. Aber die Tannen im Wald, die doch anscheinend so robust sind, sagen es heute deutlich: Wir sind krank. Könnten sie in unserer Sprache sprechen, so würden sie wohl sagen: Vergiftet uns nicht weiter. Passt auf, dass ihr nicht die übrige Pflanzenwelt und Euch selber auch noch vergiftet. Anders und ganz deutlich ausgedrückt: Mit dem Waldsterben ist die Grundlage allen Lebens auf unserer Erde in Gefahr. Der Wald schweigt, aber er redet doch.

Natürliche Aufforstung gewährleistet das Weiterbestehen des Waldes.

Prof. Dr. Albert Hauser

Anmerkungen

1 Hauser A., Wälder und Felder der alten Schweiz, Zürich 1972. S. 37.

2 Die Zahlen der Gemeinde basieren auf Angaben des Kant. Forstamtes, während die Zahlen für den ganzen Kanton der Forstgeschichte des Kantons Zürich entnommen sind: 650 Jahre Zürcher Forstgeschichte. Bd. II. Zürich 1983, S.19.

3 Krebs E., Die Waldungen der Albis- und Zimmerbergkette, Winterthur 1962. S. 213 ff.

4 Ziegler P., Geschichte von Wädenswil. Bd. I, Wädenswil 1970. S. 13.

5 Erwähnt unter anderem von D. Fretz, Studien zur mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte der Gemeinden Wädenswil und Richterswil. XX. Neujahrsblatt der Lesegesellschaft Wädenswil, Wädenswil 1950. S. 4.

6 König A., Zur Wirtschaftsgeschichte von Wädenswil im ausgehenden Mittelalter. XXI. Neujahrsblau der Lesegesellschaft Wädenswil, Wädenswil 1954. S. 4.

7 Fretz D., a.a.O., S. 19.

8 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd. I, S.206.

9 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd. I, S.206.

10 Lutz A., Die Zürcher Jagd. Zürich 1963. S. 58.

11 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd.I, S.206.

12 Über den Bannwart vergleiche vor allem auch Bader. K. S., Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde. Köln und Graz 1962. S. 317.

13 Staatsarchiv Zürich. B VII 41.13, sowie Hauser A., Wirtschaftsgeschichte der Gemeinde Wädenswil, Wädenswil 1956, S. 21.

14 Hauser A., Waldgeister und Holzfäller, Zürich 1980. S. 62.

15 Ziegler P., Aus der Geschichte der Halbinsel Au. Zürcher Taschenbuch 1960, Separatdruck S.26.

16 Staatsarchiv Zürich. A 150.1 bis 9 und B VII 41.23 sowie F 1 41 und 83. Vor allem B VII 41.13.

17 Hauser A., Wirtschaftsgeschichte der Gemeinde Wädcnswil. Wädenswil 1956, S. 22 (sowie Staatsarchiv Zürich; B VII 41.13).

18 Hauser A., Wirschaftsgeschichte a.a.O., S. 35.

19 Kehr K., Die Forstsprache des Forstwesens im 18. Jahrhundert Giessen 1964, S,126.

20 Hauser A., Wirtschaftsgeschichte a.a.O., S. 86.

21 Ziegler P., Aus der Geschichte der Halbinsel Au, Zürcher Taschenbuch 1960. S., 27 sowie Staatsarchiv Zürich, C II 14.6.

22 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd. I, S. 208 ff.

23 Grossmann H., Der Einfluss der ökonomischen Gesellschaft auf die Entstehung einer eigentlichen Forstwirtschaft in der Schweiz, Diss. Bern 1932, S. 60.

24 Grossmann H., a.a.O., S. 61.

25 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd. I, S. 210.

26 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd. I, S. 210.

27 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd. I, S. 213.

28 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd. II, S.37.

29 Ziegler P., Aus der Geschichte der Halbinsel Au, Separatdruck Zürcher Taschenbuch 1960, S.28.

30 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd. II, S. 53 und 64 .

31 650 Jahre Zürcherische Forstgeschichte Bd. II, S. 133.

32 Leibundgut H., Waldmensch Waldbau, Festschrift 1979, S. 746.

33 Leibundgut H., Der Wald eine Lebensgemeinschaft, Zürich 1970, S. 191.