Wandernde Frühlingsboten im Wädenswiler Berg

Erinnerungen aus der Zeit von 1925 bis 1939

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 2009 von Annemarie Zogg-Landolf

Breit gefächert ist er, der Berghang am Zürichsee zwischen Richterswil und Horgen. Von der Richterswil zugewandten Seite, ein gutes Stück Wegstrecke über dem Friedhof, wo noch heute das stattliche, mit goldenen Buchstaben bezeichnete Waisenhaus steht, soll hier die Rede sein. Hier verbrachte ich mit vier Geschwistern und 25 Heimkindern, Mädchen und Buben, meine Jugendzeit, teilte Freud und Leid mit ihnen und fand sie, im Vergleich mit meinen Mitschülern im Dorf, die in ihrer eigenen Familie aufwachsen durften, oft ein wenig hart. Später, mit einer eigenen Familie, kam dann die Einsicht, dass ein Betrieb mit angegliederter Landwirtschaft, wie ihn das Waisenhaus eben darstellte, nur mit disziplinierter Tageseinteilung richtig funktionieren konnte. Diese Einsicht erwies sich dann aber lebenslang als echte Hilfe für die Alltagsbewältigung.

Unser Haus war geräumig und in seiner Anlage grosszügig durchdacht, denn der grosse Vorhof, auf zwei Seiten durch Scheune und Schopf, auf der dritten durch ein Mäuerchen geschützt, bot sich als idealer Spielplatz an. Dazu das weite Umgelände mit der Burgruine, dem Gerenwald und den Strohhütten im Beichlenried, das uns für Versteck- und Räuberspiele frei zur Verfügung stand.

1847 sei das Haus bezogen worden, bekamen meine Eltern als einzige Auskunft über das Haus zu wissen, für das sie 1919 die Sorge übernahmen. Das war wenig und blieb ein ungelöstes Geheimnis durch die dreissig Jahre, während der sie das Haus betreuten. Ist es Zufall oder glückliche Fügung, dass ich Jahrzehnte später – beim Ordnen der Hinterlassenschaft des Thalwiler Sängerpfarrers Johann Jakob Sprüngli, von 1835 bis 1879 dort tätig, – einen Hinweis fand, dass er damals den Bau des Hauses anregte. Als damaliger Präsident der Armenpflege muss er hell entsetzt gewesen sein über die Zustände in den Armenhäusern, wo «Kreti und Pleti» zusammengepfercht unter einem Dache wohnte. Als glühender Verehrer Pestalozzis bat er die Gemeinden am See, für die Kinder gesonderte Häuser zu bauen, wo sie, dem Elend entrissen, im Sinne Pestalozzis betreut und geschult aufwachsen durften. Wädenswil setzte die Bitte gleich in die Tat um und eröffnete als erste der Angesprochenen 1847 das Haus. Wie hätten sich die Eltern über die Nachricht gefreut, und auch ich musste 90 Jahre alt werden, bis sich das Geheimnis lüftete.

Nun aber zurück zu den «wandernden Frühlingsboten», wie wir sie als Heimkinder bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs noch erlebten.

DIE WANDERNDEN BOTEN

Sie machten nie von sich reden, aber sie trafen stets pünktlich ein, diese wandernden Vorarbeiter, die den Bauern notwendige, aber zeitraubende Frühlingsarbeiten erledigten. Als ausgediente Knechte durften sie oft auf dem angestammten Bauernhof bleiben, schliefen dann in der warmen Zeit im Stall, statt im ihnen nun offenstehenden Bürgerheim, und freuten sich über den kleinen Verdienst, der ihnen in einer Zeit, wo es noch keine AHV gab, doch den Kauf des sonntäglichen «Stumpens» und eines Glases Most ermöglichte.

DER BÜRDELI-MAA

Kaum zeigten sich die ersten braunen Flecken in den Schneedecken der umliegenden Wiesen, war er zur Stelle, der «Bürdeli-Maa», wie er bei uns Kindern hiess. Sein erster Blick galt stets dem hinter der Scheune liegenden Fallholzhaufen, den die Stallburschen durchs Jahr zusammengetragen hatten. Aber da lag noch eine Menge vom Schnee abgedrückter Äste unter den Bäumen, die auch zu «Bürdeli» verarbeitet werden mussten. Prüfend und den Haufen musternd, stand er jeweils neben dem herbeigekommenen Melker und gab ihm seinen Befund bekannt.

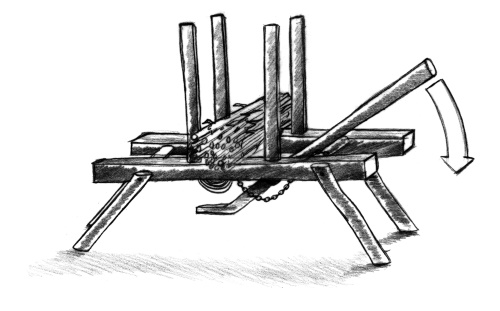

Zwei bis drei Wochen brauchte er meist, bis er wieder alles aufgeräumt hatte. War der Melker gleicher Ansicht, hiess das auch, dass ihm für diese Zeit ein Nachtlager im Stall zur Verfügung stand. Geschützt mit einer Wand aus Strohballen, richtete er sich dann in der Stallecke neben den «Gusteli» ein. Sie störten ihn keineswegs, die muntern, aber dadurch eben unruhigen Kälber. Er war ja an sie gewöhnt. Wir Kinder sahen ihm gerne und staunend zu, wie er am hingestellten «Bürdelibock» hantierte, einem einfachen Gestell, bestehend aus zwei starken, etwa zwei Meter langen Brettern als Werkbank, in deren Mitte ein Geviert ausgespart war, in das er die zurecht gehauenen Aststücke aufschichtete, dann mit geübtem Griff den Hebel betätigte, der die unter dem Bretterboden hängende Kette heraufholte.

Bürdelibock

Sie drückte die Holzstücke zur Burde zusammen, sodass er nur den bereitliegenden Draht darunter schieben und um die Burde legen musste. Vorsichtig schob er dann das eine Drahtende in die bereits vorbereitete Schlinge des Gegenübers, drückte es mit der Zange ebenfalls zur Schlinge und verfestige es, indem er es mit der Zange verknotete. Dann war das Bürdeli bereit zur Lagerung unter dem breiten Scheunendach. Wenn wir dann am Abend die fertigen und ans gegenüberliegende Mäuerchen gestellten Stück zählten und zum gleichen Resultat kamen wie er, nickte er zufrieden. 25 Rappen bekam er für jedes sauber gebundene Stück.

DER MAUSER

Mit Ungeduld erwarteten wir Kinder jeweils den Mauser. Hatte ihn zufällig jemand erspäht, wenn er von den Bauernhöfen auf Felsen gegen unser Haus trippelte, verkündete er es aufgeregt und lautstark, und wir eilten alle herbei, um seine Ankunft nicht zu verpassen mit dem Geklirr, das seine über die Achseln gehängten Mausefallen hervorriefen. Klein und schmächtig war er, der begehrte Gast, aber seine Augen glänzten vor Freude über den fröhlichen Willkomm. Nach strengen Wintern gab es für den Mauser viel zu tun. Die Wiesen glichen dann einer Kraterlandschaft mit ihren vielen aufgeworfenen Maushügeln, unter denen er gleich die etwas flacheren ausmachte. Denn darunter hausten die Schermäuse, deren weiches, schwarzes Fell seinen besondern Wert hatte. Gleich doppelte 25 Rappen pro Stück zahlte ihm der Hausvater. Und im Dorf nahm der Kürschner Fest die sorgfältig auf ein Brett gespannten Felle gegen gute Bezahlung gerne entgegen, konnte er doch damit die begehrten Pelzkappen für Männer anfertigen.

Bewaffnet mit einem Dutzend Mausfallen, machte sich der Mauser frühmorgens an die Arbeit. Jedes Mausloch wurde sorgfältig begutachtet, der Mausgang sauber ausgeputzt, damit kein Würzelchen oder Erdklümpchen seiner Falle den Weg versperrte. Dann schob er sie behutsam in den Gang, deckte die Öffnung mit loser Erde zu und steckte zur Kontrolle eine Rute daneben. Gerne hätten wir ihm noch länger zugeschaut, aber nach der ersten eingesteckten Rute schickte er uns fort, denn, mit unsern lauten Stimmen, so erklärte er, würden wir ihm die Mäuse für Tage verscheuchen. Jeden Abend legte er dem Hausvater sein Jagdglück zur Kontrolle vor. Dazu ordnete er auf einem Brett auf die eine Seite die Schwänze der Scher-, auf die andere die der Wühlmäuse säuberlich nebeneinander und zählte mit dem Hausvater die dafür verdienten Batzen. 5 Rappen gab es für die Wühl-, das Doppelte für die gefürchtete Schermaus, die bei jungen Bäumen die Wurzeln abnagte, sodass sie abstarben. Den Betrag wünschte er sich gleich bar und stets in Münzen. Er versorgte sie dann umständlich in einem Beutel, schüttelte ihn kräftig durch, um sich zu vergewissern, dass er wieder schwerer geworden war, und schob ihn, wenn er sich unbeobachtet glaubte, in eine Spalte zwischen die Strohballen seines bereits vom Bürdeli-Maa beanspruchten Lagers, wo er ihn sicher wusste.

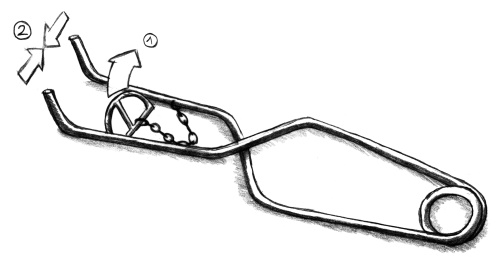

Manchmal ging, wenn sich die Maus in der unverhofften Gefangenschaft zu heftig wehrte, eine seiner Fallen kaputt. Dann setzte er sich geduldig hin für einen Ersatz. In seinem Gepäck hatte er stets ein paar ausgediente Matratzenfedern, die ihm ein Sattler überliess. Eine solche Feder rollte er auf, klemmte den geglätteten Draht auf die gewünschte Länge ab und bog ihn, mit einem Rund in der Mitte, in zwei Teile. Links und rechts im ersten Drittel eines jeden Teils formte er mit der Zange ein stumpfes Dreieck, klemmte dann die beiden Drähte satt zusammen, sodass die Teile gegenständig aufeinander zu liegen kamen, mit einem nach rechts und einem nach links gerichteten Dreieck.

Mausefalle 1928

Drückte er dann die Dreieckspitzen zusammen, öffnete sich der letzte Drittel des verbliebenen Drahts zur Schere, und in sie hinein klemmte er nun einen selbstverfertigten Drahtring, durch den die Maus ja schlüpfen musste, wollte sie ins Freie. Er wurde ihr dann zur Todesfalle, denn bei der geringsten Bewegung spickte der Ring aus seiner Umklammerung. Deshalb musste der Mauser äusserst sorgfältig ans Werk gehen und nirgends anstossen, wenn er die Falle ins Mausloch schob.

Aber der kleine, schüchterne Mauser hatte es in sich. Schon zu Beginn seiner Mauserkarriere kreisten seine Gedanken unablässig um seine Fallen, die er unbedingt verbessern sollte, um bei den Schermäusen bessere Felle zu erhalten. Rissen die armen, eingeklemmten Tiere zu fest an ihrer Falle, verletzten sie nicht selten ihr herrliches Fell, das dann der Kürschner zurückwies. Allein mit seiner herkömmlichen Arbeitsweise konnte er seine Fallen nach seiner Idee nicht herstellen, aber ein befreundeter Spengler, der von der neuen Idee begeistert war, half ihm zum Erfolg. Statt des einfachen Rings verfertigte er ihm einen Halbring mit einer Mittelstrebe. Damit die Maus nicht etwa die Falle mit ins Freie schleppen konnte, befestigte er den Halbring an einer Kette. Jetzt stiess die Maus, wollte sie ins Freie, zuerst mit ihrer Schnauze an den stark verkleinerten Ring, und dabei klemmte sie die Schnauze ein, die sie in ihrer Angst und Aufregung nicht mehr zurückziehen konnte. So blieb dem erfindungsreichen Fänger das schöne, kostbare Fell erhalten.

Nach Feierabend setzte er sich gerne zu uns Kindern in den Hof, sah uns eine Weile beim Spielen zu, und wir wussten es alle, er wünschte sich noch ein paar Lieder. «Mauser, was sollen wir singen?», fragten wir ihn dann. Und immer kam der gleiche Wunsch: «Vom Soldaten!» So begannen wir gleich mit dem Lied, das wir mit dem Vater gelernt hatten, als er nach langem Fragen und Suchen endlich herausbekommen hatte, was der schüchterne und wortkarge Mauser mit dem Soldatenlied meinte. Es hiess: «Es geht bei gedämpftem Trommelklang…» «Aber Mauser, warum willst Du immer das traurige Lied vom verurteilten Soldaten», bestürmten wir ihn, obwohl wir vom Vater und vom Melker aufgeklärt worden waren, was jeden Soldaten erwartete, der Landesverrat oder ein Kriegsverbrechen begangen hatte. Wie unser Vater hatte auch der Mauser im Ersten Weltkrieg Aktivdienst geleistet und eine Füsilierung erlebt, die ihn nun lebenslang beschäftigte.

Dann aber versuchten wir mit fröhlichen Heimatliedern seine trüben Erinnerungen zu verscheuchen. Verliess er uns, stritten sich die Buben um das Vorrecht, die Mausefallen ein Stück weit tragen zu dürfen, und singend nahmen wir dann Abschied von einer liebgewordenen Erscheinung.

Dann aber versuchten wir mit fröhlichen Heimatliedern seine trüben Erinnerungen zu verscheuchen. Verliess er uns, stritten sich die Buben um das Vorrecht, die Mausefallen ein Stück weit tragen zu dürfen, und singend nahmen wir dann Abschied von einer liebgewordenen Erscheinung.

Mausers Lied

Es geht bei gedämpftem Trommelklang, wie weit noch die Strecke, der Weg so lang.

Ach wär’ ich zur Ruh und alles vorbei, ich glaube es bricht mir das Herz entzwei!

Ich hab auf der Welt nur ihn geliebt, ihn, dem man jetzt den Tod noch gibt.

Bei klingendem Spiel wird parodiert, dazu bin auch ich, auch ich kommandiert.

Nun schaut er auf zum letzten Mal, in der Abendsonne goldenem Strahl.

Nun binden sie ihm die Augen zu, es gebe ihm Gott die ewige Ruh!

Es haben die neun wohl angelegt, acht Kugeln sie sind vorbeigefegt,

wir zitterten alle vor Kummer und Schmerz, ich aber traf ihn mitten ins Herz.

DER BAUMKRATZER

Es wäre kein richtiger Frühlingsbeginn gewesen ohne den Besuch des Dritten im Bunde, des Baumkratzers. Sein Werkzeug, ein eisernes Dreieck von ungefähr einem Zentimeter Dicke, mit zwei geschweiften und einer glatten Kante, gehalten von einem Stiel mit Handgriff; eben der Kratzer, lag wohlverwahrt in seinem Reisebündel, denn, so behauptete er jedes Mal, es sei das letzte, das überhaupt auf den Bauernmärkten zu finden sei, weil es so langsam aus der Mode komme.

Gut, dass er auf unsern Höfen noch gebraucht werde, denn da seien noch viele vermoosten Bäume, die einen Putz nötig hätten. Weiter brauchte es keine Worte, die Arbeit wartete ja, und so fing er gleich an, fuhr mit der einen Spitze seines Dreiecks in alle Spalten und Schrunden der Baumrinden und beförderte damit jedes Moosrestchen ins Freie, schabte mit der geschweiften Kante auch die Rinde sauber, sodass die Bäume wirklich verjüngt dastanden, er selber seine helle Freude daran hatte. Nur ungern verliess er unsern Hof, denn er war wirklich der letzte, auf dem er Arbeit fand. Gleichwohl, das wurde ihm nie verraten, man hätte ihn, um seinen berechtigten Berufsstolz nicht zu verletzen, kaum abweisen können.

Rindenschäler

DER KORBFLECHTER ODER KORBER

Der Letzte in der Runde war der Korbflechter, der freilich nicht über Nacht blieb, sondern bei seiner Familie schlief. Mit ihm hatten die Bauern eine besondere Absprache. Er hatte als gelernter Berufsmann ab Juni eine feste Anstellung in einer Korberei und durfte deswegen keine Zeit verlieren mit unnötigen Gängen. Wer seine Hilfe benötigte, schnitt im frühen Frühling ein gehöriges Bündel Weidenruten zurecht und legte es als sichtbares Zeichen in den zum Hof gehörenden Bach oder Froschweiher. So blieben die Ruten biegsam und wurden zugleich zum Wegweiser. Ohne Federlesen entnahm er bei uns das Bündel dem nahe gelegenen Froschweiher, stellte es im Hof ab und suchte gleich den Vater auf, um mit ihm die Arbeit zu besprechen. Immer gab es etwas zum Flicken, und wir Kinder schleppten alle Zäinen und Körbe herbei, denen entweder Griffe oder Henkel fehlten oder der Rand ausgefranst war.

Der Korber oder Korbflechter wurde bei seiner Arbeit stets umringt von uns Kindern, aber es störte ihn keineswegs, wenn wir ihm zuschauten, wie er die fehlenden Griffe wieder kunstgerecht ins bestehende Geflecht einfügte, einen ausgefransten Rand ersetzte, indem er das beschädigte Stück vorsichtig herauslöste und die nun blossliegenden Streben mit dem neuen Material zum festen, zopfartigen Rand flocht. Hatte er am fertigen Boden einer Zäine die Wandstreben eingesetzt, durften wir ihm manchmal beim Flechten helfen. Das war weit schwieriger als wir dachten. Die Ruten mussten ganz satt aufeinander liegen und immer fest angezogen sein, der Meister duldete nicht den geringsten Spalt im Geflecht. Hatte er aber seine Arbeit früher als geplant beendet, sah er in die Runde und fragte augenzwinkernd: «Wie viele Beerenkratten sind beim ‹Heubeeren› wieder am Berghang verschwunden?»

Ja, die leidige Geschichte mit den verlorenen Kratten! Sie wiederholte sich trotz Ermahnungen jedes Mal, wenn wir Heubeeren einsammelten am Gottschalkenberg und unsere Beerenkrättli nicht fest genug umgebunden hatten. Wurde die Last zu schwer, löste sich der Schnurknoten, und unser Kratten rollte in muntern Sprüngen den steilen Abhang hinunter, den mühsam zusammengetragenen Inhalt auf alle Seiten verschleudernd. Verlegen standen wir dann da und waren froh, nicht antworten zu müssen, wenn wir sahen, dass der Korber sich nochmals an die Arbeit machte und uns zum Abschied ein paar neue Krättlein daliess. Dies, obwohl er dazu mehr Zeit brauchte als bei den Chriesichratten, weil er für ihr feineres Geflecht die Ruten spalten musste.

Der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945 brachte das Aus für unsere wandernden Hilfen. Nun wurden sie auf den Höfen wieder selber gebraucht, und wir hörten nichts mehr von ihnen, bis auf den Mauser, der uns dann und wann besuchte, unterdessen aber, alt geworden, die Arbeit auf den nasskalten Wiesen nicht mehr vertrug. Aber das Bild der kleinen, schmächtigen Erscheinung mit den über seinem Rücken hängenden, beim Laufe leise klirrenden Mausefallen vermochte sich unverlierbar in unseren Herzen einzunisten.

Beeri-Chratte

JETZT KOMMEN DIE ZAUNGÄSTE

Nicht, dass die Bauernhäuser am Berg nach dem Wegzug der unentbehrlichen Hilfen keinen weitern Zuzug erhalten hätten. Das warme Wetter lockte auch ein weiteres Völklein, jenes der Krämerinnen und Krämer, auf die Wanderschaft. Sie mussten nicht, wie das ihre Nachfolger wenige Jahrzehnte erlebten, vor geschlossenen Türen stehen. Im Bauernhaus standen die Türen stets offen. Wer etwas zu verkaufen hatte, wusste Bescheid, wartete, das warnende Gebell des Hofhundes ignorierend, bis die Hausfrau unter der Türe erschien.

Wir Kinder freuten uns ganz besonders, wenn solche Besuche ausserhalb unserer Schulzeit erschienen, und warteten gespannt, was da in den mitgeschleppten Krätzen oder gar Rückenschränken zum Vorschein kam. Vor allem Zündhölzer, Schuhbändel, Schnüre, Fliegenfänger, Haarspangen, Nähzeug, Schnupftücher und Schnupftabak, Riechsalz und Riechseife wurden aus den ausziehbaren Schubladen hervorgekramt. Dass jemand, der den mühsamen Weg von Hof zu Hof nicht scheute, ohne kleine Wegzehrung weiterziehen musste, war undenkbar. Zum einen verlangten es Sitte und Brauch, zum andern hätte schon der nächste Absteigeort davon erfahren.

DER ZIGER-MARTI – EIN DORFORIGINAL

Zu den Dauergästen gehörte der Ziger-Marti. Er traf stets zur Znünizeit ein, wissend, dass für ihn ein Platz am Tisch für Brot, Käse und Tee frei war. Da er die Tischgesellschaft stets mit eigenen Spässen und Geschichten unterhielt, die nicht immer für Kinderohren bestimmt waren, wurden wir dann auf den Hof geschickt. Aber wir wussten uns zu helfen. Um ja kein Wort zu verpassen, verschoben wir unsern Lauschplatz in die Küche hinter die Durchreiche und konnten so durch den leise geöffneten Spalt alles hören. So wurden wir trotzdem Zeugen von Martis abenteuerlichen Geschichten.

Er ging stark gebückt, mit Beinen, die sich beim Gehen zu kreuzen schienen. Um diese auffällige Gangart liefen die wildesten Gerüchte. Er sei vor Jahren beim Wildheuen abgestürzt, hatten wir ihn einst erzählen hören. Der Ort aber sei so abgelegen gewesen, dass man ihn erst zwei Tage später gefunden habe, und eine gute Weile habe es noch gedauert, bis man einen Ast gefunden, der sich als Tragbare geeignet habe, um ihn in die nächste Alphütte zu transportieren. Nach Tagen endlich ins Spital gebracht, habe man an seinen gebrochenen Gliedern nichts mehr korrigieren können. Zum Wildheuen habe er nicht mehr getaugt. So habe er sich um einen andern Verdienst kümmern müssen. Ein Bekannter hätte ihm dann seinen Platz als Ziger-Verkäufer angeboten. Er habe dessen Reff (Räf) mit dem Zigerstöckli-Gestell gekauft, und damit sei aus dem Wildheuer Marti der Ziger-Marti geworden.

Wir aber kannten noch die andere, nicht für Kinderohren bestimmte Geschichte, die er, so oft sich Gelegenheit bot, zum Besten gab. Jedermann, den er nicht kannte am Tisch, bekam sie zu hören. So war Marti in jungen Jahren einer der besten und begehrtesten Tänzer gewesen, der bei keinem Anlass fehlte. Seine Frau, die am Stock ging, weil sie bei einem Unfall ein Bein verloren hatte, sah diese Tanzerei nicht gerne und suchte sie stets nach Möglichkeit zu verhindern. Bei einem Wettbewerb um den besten Tänzer, so erzählte er dann weiter, sei er früher als sonst nach Hause gekommen, habe nach seinem guten Anzug gesucht und ihn nicht gefunden.

Martin Mächler (1851–1933), genannt Ziger-Marti.

Seine Frau aber sei schon im Bett gewesen und habe geschlafen. Ihn aber habe eine böse Ahnung überfallen. Lange sei er vor ihrem Bett gestanden und habe dabei beobachtet, dass sie «blinzle». Da habe er in der Wut ihren ans Bett gelehnten Stock ergriffen, ihn über den Schrank geworfen und geschrien: «Solange ich meinen Anzug nicht habe, bekommst du auch deinen Stock nicht mehr!» Den Wettbewerb aber habe er gewonnen. Auf sein meckerndes Lachen, das jedes Mal der Geschichte folgte, verliessen wir eiligst unsern Lauschplatz, mischten uns im Hof unter die andern Kinder und waren erst dann beruhigt, wenn wir Marti gegen den Gerberacker hinhinken sahen.

Wir Kinder aber liebten Ziger-Martis Frau und besuchten sie, sooft wir uns unbemerkt vom Haus entfernen konnten. Mächlers, wie sie eigentlich hiessen, wohnten auf Felsen in einem alten, schopfähnlichen Holzbau, wo uns die Küche mit dem gestampften Lehmboden besonders gefiel. Den brauchte man nicht dreimal täglich aufzuwaschen, wie unsern Plättliboden zu Hause.

Wir Kinder aber liebten Ziger-Martis Frau und besuchten sie, sooft wir uns unbemerkt vom Haus entfernen konnten. Mächlers, wie sie eigentlich hiessen, wohnten auf Felsen in einem alten, schopfähnlichen Holzbau, wo uns die Küche mit dem gestampften Lehmboden besonders gefiel. Den brauchte man nicht dreimal täglich aufzuwaschen, wie unsern Plättliboden zu Hause.

Frau Mächler tischte uns auf, was ihre Küche zu bieten hatte. Sie füllte ein grosses Glas mit Wasser, liess darin ein Bröcklein Zucker zergehen, das sie vom Zuckerstock abschlug, brach vom Holderbusch, der bis ans Fenster wuchs, ein Zweiglein ab und rührte kräftig, bis der Zucker gänzlich verschwunden war. «Zucker, aufgelöst mit einem Holunderzweig, sei heilsam», belehrte sie uns dann, und reihum durfte jedes Kind einen Schluck trinken.

Zwar hatte Frau Mächler gelegentlich auch Ärger mit unserm Haus. Sonntags liess der Vater zur Feier des Tages jeweils die Gänse ausserhalb ihres Geheges grasen, und war dann zufällig jemand in ihre Nähe geraten, musste er sich schleunigst in Sicherheit bringen vor ihrem Angriff. Wollte es der Zufall, dass Frau Mächler an selbem Sonntag zur Frühmesse wollte, wurden die Gänse, bevor sie nur in Sichtweite kam, auf das seltsame Geräusch beim Aufschlag ihres Beinersatzes, damals nur ein gewöhnlicher Stock, aufmerksam und fuhren mit wütendem Geschnatter auf sie los. Schreckte uns dieses Geschnatter beim Morgenessen auf, verliess der Vater mit einem Burschen fluchtartig den Saal, um ihr zu Hilfe zu eilen und sie zu trösten. «Nicht einmal zur Messe gehen kann man unbehelligt», schimpfte sie dann im Weitergehen. Unserm gegenseitigen Verhältnis tat dies aber keinen Abbruch.

KARLIS ABENTEUERLICHE MILCHFAHRTEN

Für uns Kinder war er einfach der Karli, seinen Nachnamen kannten wir nicht einmal, und unsere Fragen beantwortete er schüchtern mit Ja oder Nein. Vielleicht konnte er gar nicht reden, dachten wir. Er wohnte im Bürgerheim, das drei viertel Stunden von unserm Haus weg auf der gegenüberliegenden Dorfseite lag. Pünktlich um sieben jeden Morgen stand er mit seinem Milchgefährt, einem zweirädrigen Karren, vor unserer Stalltüre, um die Milch fürs Bürgerheim zu holen. Bei gutem Wetter hatte Karli keine Mühe, seine rollende Milchlast den abschüssigen Weg bis zum Friedhof zu bewältigen. War dieser aber durch den Regen aufgeweicht und auf der ungepflasterten Strasse glitschig geworden, mussten seine kurzen Beine tüchtig stemmen, um sein Fahrzeug im Griff zu behalten. Schlimmer aber im Winter, wenn das oberste Wegstück vom Stall zur Strasse vereist war. Wir Kinder nahmen es unbekümmert, indem wir darüber hinweg schliffen. Karlis Wägelchen aber konnte das nicht. Es schlitterte heftig und zog Karli bis zum Schneewall des Strassenrandes, hier sich überschlagend und die Last im Schnee ausschüttend. Das war dann für ihn so etwas wie der Weltuntergang. Schluchzend, tränenüberströmt setzte er sich dann neben sein umgestürztes Fahrzeug auf den Schneewall. Hätte ihn nicht zufällig jemand aus der Küche beobachtet, er wäre einfach sitzen geblieben. Nach langem Zureden und dem Versprechen, im Stall werde die leere Kanne wieder aufgefüllt, brachte man den pflichtbewussten Karli wieder auf die Beine. Noch immer schluchzend, diesmal vom Stallburschen auf den sichern Weg geleitet, trat er den Heimweg an. Unsere gewohnte, nun verschüttete Morgenmilch ersetzte die Köchin mit einer währschaften Hafersuppe. Zwar nicht für jedermanns Vergnügen, aber für Karli nahm man dies in Kauf und half ihm, wenn sich dazu Gelegenheit bot, bei seinen Fahrten.

KARLIS SONNTAGSBATZEN

Zum Höhepunkt seiner täglichen Milchfahrten wurde für Karli stets der Sonntag. Da bekam er, im Bürgerheim nicht sonderlich mit Taschengeld verwöhnt, vom Vater seinen verdienten Sonntagsbatzen, und dies als glänzenden Franken, mit dem er sich sein «Möstlein» und einen «Stumpen» leisten konnte. So verschwand er denn an diesem Tag nicht gleich, wenn die Milchkanne gefüllt war, sondern setzte sich aufs Stallbänklein, bis der Vater unter der Haustüre erschien. Karli wollte aber nicht, dass man ihm das Warten ansah. Also tat er dergleichen, er sei noch stark beschäftigt mit seiner Fracht, zog sein Taschentuch hervor und fing umständlich an, seine Milchkanne glänzend zu reiben. Ging die Haustüre noch immer nicht auf, nahm er seine Schuhe in Arbeit, dabei noch immer heimlich nach der Türe schielend, wobei ihm die Tränen die Sicht verschleierten. Eine Erlösung endlich, auch für die ihn heimlich beobachtende Stallmannschaft, wenn endlich der Vater erschien und dem nun plötzlich strahlenden Karli den glänzenden Franken in die Hand drückte.

Sogar die Leute, die an Karlis Heimweg wohnten, bekamen etwas von dieser Sonntagsfreude mit. Entgegen seiner Gewohnheit hielt er plötzlich still und befingerte seinen Hosensack, um sich zu vergewissern, dass der ins Nastuch geknüpfte Franken noch da war.

BERTIS KLEINE, GEHÜTETE WELT

Berti wohnte wie Karli im Bürgerheim, etwas zwirblig im Auftreten, obwohl sie ihre Welt nur sehend wahrnehmen konnte, denn sie war gehörlos und konnte sich nur durch einfache Handzeichen und mehr oder weniger lautes Gebrummel verständlich machen. Sicher hatte Berti nie eine ihrer Behinderung angemessene Schule besuchen können, denn das gab es zu dieser Zeit erst in Heimen. So erklärten es uns unsere Eltern, gleichzeitig mit der Ermahnung, Berti verständnisvoll zu begegnen und nicht auszulachen.

Trotz ihrer Behinderung hatte sich Berti ihre eigene kleine Welt zurechtgelegt, wusste, was sie wollte, und arbeitete gezielt darauf hin. Auch wenn sie nie in direkten Kontakt zu ihren Mitmenschen kam, hatte sie schnell diejenigen herausgespürt, die ihr wohlgesinnt waren. Ihnen galt deshalb ihr ganzes Interesse. Nur sie besuchte sie regelmässig, und dies aus gutem Grund, wie man dies an ihrem schwarzen, gestrickten Beutel erahnen konnte, den sie stets bei sich trug. Er wurde nämlich bei jedem Besuch wie zufällig in seiner ganzen Länge vor ihrem Sitz ausgebreitet und bei jedem Besuch ein wenig dicker.

Unser Haus war ebenfalls Bertis Sonntagsziel. Kaum hatten sich jeweils die Erwachsenen nach dem Mittagessen zum Sonntagskaffee zusammengesetzt, gab Berti ihren geräuschvollen Auftritt. Freundlich nach allen Seiten nickend, dabei etwas brabbelnd, nahm sie einen leeren Stuhl und setzte sich unaufgefordert zwischen Mutter und Vater, immer noch freundlich nach allen Seiten wie um Einverständnis nickend. Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutete sie auf Mutters Glas, bis diese aufstand und auch ein neues füllte, worauf ein genüssliches, deutlich hörbares Schlürfen der Tischgesellschaft zeigte, dass es Berti schmeckte. Sogar an Feiertagen – und auch das wusste Berti – kam sie zu einem besondern Genuss. Dann zeigte sie ununterbrochen ans untere Tischende, bis das gesuchte Schüsselchen neben ihrem Glas stand, sie es auslöffeln und den Rest in ihr Glas schütten konnte.

Trotz ihrer Behinderung hatte sich Berti ihre eigene kleine Welt zurechtgelegt, wusste, was sie wollte, und arbeitete gezielt darauf hin. Auch wenn sie nie in direkten Kontakt zu ihren Mitmenschen kam, hatte sie schnell diejenigen herausgespürt, die ihr wohlgesinnt waren. Ihnen galt deshalb ihr ganzes Interesse. Nur sie besuchte sie regelmässig, und dies aus gutem Grund, wie man dies an ihrem schwarzen, gestrickten Beutel erahnen konnte, den sie stets bei sich trug. Er wurde nämlich bei jedem Besuch wie zufällig in seiner ganzen Länge vor ihrem Sitz ausgebreitet und bei jedem Besuch ein wenig dicker.

Unser Haus war ebenfalls Bertis Sonntagsziel. Kaum hatten sich jeweils die Erwachsenen nach dem Mittagessen zum Sonntagskaffee zusammengesetzt, gab Berti ihren geräuschvollen Auftritt. Freundlich nach allen Seiten nickend, dabei etwas brabbelnd, nahm sie einen leeren Stuhl und setzte sich unaufgefordert zwischen Mutter und Vater, immer noch freundlich nach allen Seiten wie um Einverständnis nickend. Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutete sie auf Mutters Glas, bis diese aufstand und auch ein neues füllte, worauf ein genüssliches, deutlich hörbares Schlürfen der Tischgesellschaft zeigte, dass es Berti schmeckte. Sogar an Feiertagen – und auch das wusste Berti – kam sie zu einem besondern Genuss. Dann zeigte sie ununterbrochen ans untere Tischende, bis das gesuchte Schüsselchen neben ihrem Glas stand, sie es auslöffeln und den Rest in ihr Glas schütten konnte.

Oftmals beobachteten wir Berti von unserm Lauschplatz aus und warteten gespannt, bis der Vater an Bertis Beutel zu schnüffeln begann und Berti hochfuhr, als gebe es Feueralarm, den Vater am Arm packte und ihn schüttelte, bis er sich losmachte, eine Schokolade aus der Tasche zog und sie auf den Beutel legte. Ein herausfordernder Blick gegen die Mutter, bis das schon eingepackte Kuchenstück daneben lag. Das war nun das Ende der Vorstellung. Mit geübtem Griff den Stuhl zur Seite schiebend, sich rückwärts zur Türe bewegend, dabei freundlich nach allen Seiten nickend, verschwand der Kaffeegast so schnell, wie er erschienen, hinter sich eine lachende Runde zurücklassend. Berti konnte nicht lange verweilen, in vielen Bauernhöfen wurde sie erwartet, und die lagen weit auseinander, ja, sogar am Montag musste sie im Dorfe nachholen, was am Sonntag versäumt worden war. An den Herrlichkeiten im Beutel erlabte sich Berti durch die ganze Woche, und wenn er leer war, wurde es wiederum Sonntag.

EIN NACHTLAGER FÜR UNERWARTETE GÄSTE

Hin und wieder kam es vor, dass uns mitten in der Nacht ein Getrampel auf der Strasse aufschreckte. Dann krochen wir tiefer unter die Decke, immer aber ein Guckloch frei lassend, denn obwohl wir schnell an Räuber dachten, stach uns doch der «Gwunder», was denn da los sei. «Wer ist da?», hörten wir dann den Vater durchs geöffnete Fenster fragen. «Wir sind auf dem Weg nach Einsiedeln, haben uns verlaufen und bitten um ein Nachtlager», tönte es dann zurück. «Pass gut auf!», hörten wir die Mutter flüstern, die es wie wir mit der Angst zu tun bekam, als sie bemerkte, dass er bereits in die Hosen schlüpfte, um den Ruhestörern wirklich ein Nachtlager anzubieten. Nach einer Weile kam er dann zurück und berichtete der Mutter, dass die todmüden Nachtwanderer selber wie Säcke auf die aufgestapelten Mostbirnensäcke in der Scheune gefallen und gleich eingeschlafen waren, sodass er sie nicht habe fragen können. «Aber hast du ihnen die Zündhölzer abgenommen?», dann die Mutter. «Ja, ja», beschwichtigte er sie. «Im Stall will sie der Melker nicht, seine lieben Vierbeiner sollen nachts nicht gestört werden, und ins Heu darf sowieso niemand, weil da etwas liegen bleiben könnte.»

Am andern Morgen standen wir zeitig auf, wir wollten nichts verpassen. Fünf bärtige Männer in schwarzen Pelerinen sassen am Tisch unter der Laube, brockten sich das Brot, das ihnen die Köchin auf den Tisch gestellt hatte, in die noch kuhwarme Milch aus dem Stall und hatten kein Auge für die herumstehenden, sie bestaunenden Kinder, die sich nicht genug wundern konnten über die schwarzen Pelerinen, jetzt, mitten im Sommer. Aber dann ohne Socken, nur in Holzsandalen! Und wie sahen diese Füsse aus. Zerkratzt, blutverkrustet. Ein Elend!

Schnell verschwand die Mutter und kam mit Verbandzeug wieder. Es war unsere Hausmarke, die fleissig benützt wurde. Eine Eigenmarke vom Haus, denn nach jeder Wäsche sortierte sie die schadhaftesten Stücke aus und schnitt sie in Streifen, die wir dann zum Verband aufrollten.

Dankbar griffen die Männer zu, und während sie versuchten, ihre wunden Stellen möglichst gut zu verbinden und auszupolstern, wurden sie nach ihrem Herkommen gefragt. Uns Kindern sagten die Namen der fremden Orte nichts, wir bekamen lediglich mit, dass sie tagelang dem Lauf des Rheins gefolgt und sich dann in der Nähe von Schaffhausen wegen einer Abkürzung verirrt hatten.

Am andern Morgen standen wir zeitig auf, wir wollten nichts verpassen. Fünf bärtige Männer in schwarzen Pelerinen sassen am Tisch unter der Laube, brockten sich das Brot, das ihnen die Köchin auf den Tisch gestellt hatte, in die noch kuhwarme Milch aus dem Stall und hatten kein Auge für die herumstehenden, sie bestaunenden Kinder, die sich nicht genug wundern konnten über die schwarzen Pelerinen, jetzt, mitten im Sommer. Aber dann ohne Socken, nur in Holzsandalen! Und wie sahen diese Füsse aus. Zerkratzt, blutverkrustet. Ein Elend!

Schnell verschwand die Mutter und kam mit Verbandzeug wieder. Es war unsere Hausmarke, die fleissig benützt wurde. Eine Eigenmarke vom Haus, denn nach jeder Wäsche sortierte sie die schadhaftesten Stücke aus und schnitt sie in Streifen, die wir dann zum Verband aufrollten.

Dankbar griffen die Männer zu, und während sie versuchten, ihre wunden Stellen möglichst gut zu verbinden und auszupolstern, wurden sie nach ihrem Herkommen gefragt. Uns Kindern sagten die Namen der fremden Orte nichts, wir bekamen lediglich mit, dass sie tagelang dem Lauf des Rheins gefolgt und sich dann in der Nähe von Schaffhausen wegen einer Abkürzung verirrt hatten.

Gestärkt mit vorerst noch zögernden, tastenden Schritten, bis ihre Füsse die beste Stellung gefunden hatten, nahmen sie dann ihre deponierten Utensilien wieder zu sich, bedankten sich bei jedem Einzelnen von uns im Namen Christi und der Heiligen Mutter Maria. Wir sahen ihnen lange nach auf dem nun noch langen Weg nach Einsiedeln.

Statt der an Sonntagen üblichen Sing- und Erzählstunde gab es diesmal über den unerwarteten Besuch viel zu fragen und zu reden.

AUCH WIR WURDEN EINGELADEN

Auch wir wurden gelegentlich zu Besuch geladen. Eines schönen Tages ging beim Messerputzen der Putzsand zu Ende. Zudem war gerade Donnerstag, und da brauchten ihn die grossen Mädchen für die Sandsteinböden der beiden langen Korridore, die damit wieder eine schöne, silbergraue Farbe bekamen. Zu viert machten wir uns auf zur nahe gelegenen Kiesgrube, suchten jede einen Sandsteinbrocken und einen möglichst in die Hand passenden Stein. Damit setzten wir uns auf die breite Mauer, die das Wiesenbord zur Scheuneneinfahrt schützte, legten den Sandsteinbrocken auf unsere linke Seite und klopften mit dem echten Stein auf den Brocken, bis er zertrümmert und zu feinstem Sand zerrieben war. So sehr waren wir mit Klopfen, Schwatzen und Singen beschäftigt, dass wir erst innehielten, als ein Schatten uns die Sonne verdunkelte. Aufschauend, gewahrten wir einen Mann, aber nein, eher einen vornehmen Herrn mit Goldrandbrille, der uns lächelnd zuschaute und über unser Tun ausfragte. «Wir müssten den Putzsand wieder auffüllen, um die ewig rostenden Messer zu putzen. Dann müssten morgen auch die beiden Sandsteinböden der Korridore sauber gefegt werden, damit sie wieder ihre schöne, silbergraue Farbe bekämen», erklärten wir dem nun lachenden Herrn. Und unsere Vorwitzigste fügte bei, die Mutter sei immer stolz auf die saubern Böden, denn man wisse ja nie, wann Besuch komme und dazu noch jemand aus der Kommission. Der fremde, vornehme Herr lachte über diese Erklärung, dass ihm die Tränen kamen, er die Brille ausziehen und die Gläser abreiben musste. «Wisst ihr was», meinte er schliesslich, «kommt morgen zu mir nach Hause, da könnt ihr euern Staub im See abwaschen. Seid um 14 Uhr beim Bahnhof Au, dort holt euch jemand ab.» Jubelnd liefen wir ins Haus, die freudige Nachricht verkündend. Zwar war Mutter etwas verlegen, als wir ihr das mit den saubern Böden verkündeten. Sie bekam auch ganz rote Backen. Aber der Vater lachte nur wie der vornehme Mann und tröstete sie. Uns aber verriet er, wer der vornehme Mann gewesen war. «Es sei der Herr Weber aus der Brauerei gewesen, der fast jeden Tag seinen Spaziergang mache und immer grosse Freude an unserm Hühnerhof habe. Im Übrigen hätten wir nun Gelegenheit, uns nach dem Bad bei Herrn und Frau Weber zu bedanken, denn sie schenkten jedes Jahr jedem von uns Kindern zehn Franken fürs Sparbuch. Der Malztreber, den der Melker den Kühen ins Futter mische, und von dem auch wir zuweilen naschten, komme auch aus der Brauerei.» Wir konnten uns vor Freude kaum fassen, auch wenn der Weg in die Au eine Stunde Weg bei dieser Hitze bedeutete. Natürlich gab es vorher noch eine Inspektion. Mutter wollte jedes Badkleid sehen, es musste alles in Ordnung sein. Wir waren mächtig stolz auf unsere Badekleider, die uns die Mutter zusammen mit der Schneiderin und Betreuerin der Mädchen selber genäht hatte. Die meisten Kinder, ob Mädchen oder Buben, besassen zum Baden nur ein Taghemd, das am untern Saum mit einer Sicherheitsnadel zur Hose zusammengehalten wurde. Aber das Bad im herrlich warmen See, dessen Wasser uns am Ufer nur bis zur Hüfte reichte, wir drin sogar sitzen und Muschelschalen sammeln konnten, war für uns eine Herrlichkeit ohnegleichen. Gestärkt mit einem feinen Zvieri, machten wir uns gegen Abend wieder auf den Heimweg, nicht, ohne das Dankeschön zu vergessen. Und es kam noch zu einer «Moral von der Geschichte». Fortan assen wir mit rostfreien Messern.

NOCH EINE EINLADUNG

Kinder, verkündete die Mutter eines Nachmittags: «Macht euch bereit, Herr Schiess hat soeben berichtet, seine Fuhrleute seien für einen Nachmittag frei, und das sei eine gute Gelegenheit, wieder einmal mit uns eine Ausfahrt zu machen. Wir jubelten vor Freude, denn wir wussten, was uns erwartete. Eine Stunde später schon klingelte und glöckelte es vom Friedhof her, und bald standen die prächtigen Zweispänner auf unserm Hof. Die Pferde in ihrem Festschmuck, mit den glänzenden, über ihrem Rücken baumelnden Gehängen, scharrend vor Ungeduld und dabei ihre schwarz glänzenden, gewichsten Hufe zeigend. Die Fuhrmänner in blauen Blusen und breitrandigem Hut, unter ihnen Herr Schiess selber. Schnell kletterten wir auf die mitgeführten Wagen, nahmen Platz auf den längs der Brücke beidseitig aufgeschraubten Bänken. Flott trabten die Pferde durch die uns vorerst vertraute, dann durch weniger vertraute Landschaft. «Kinder, singt eins», baten die Fuhrmänner, und das taten wir aus Herzenslust. Es störte uns überhaupt nicht, wenn die Leute am Wege kopfschüttelnd ob dem lustigen Gefährt stillstanden, die Kinder: «Oh, die altmödig Schulerreis» riefen. Uns gefiel es einfach, und ab und zu durfte sich eines zum Fuhrmann auf den Bock setzen und selber kutschieren. Herr Schiess war Besitzer der gleichnamigen Fuhrhalterei im Giessen und lud uns oft zu einer Kutschenfahrt – selbstverständlich mit Zvieri – ein. Wir konnten es ihm nur verdanken, indem wir während der Fahrt freudig und kräftig sangen.

«Ihr seid lange fortgewesen, wohin seid ihr denn gefahren?», wollten Mutter und Vater wissen, als wir auf sie losstürmten, weil jedes zuerst erzählen wollte. Wir sahen uns an. Ja, wie hatte der Ort beim Zvierihalt geheissen? Keines konnte Bescheid geben. Hauptsache! Es war doch einfach wundervoll gewesen!

«Ihr seid lange fortgewesen, wohin seid ihr denn gefahren?», wollten Mutter und Vater wissen, als wir auf sie losstürmten, weil jedes zuerst erzählen wollte. Wir sahen uns an. Ja, wie hatte der Ort beim Zvierihalt geheissen? Keines konnte Bescheid geben. Hauptsache! Es war doch einfach wundervoll gewesen!

* * *

Jahrzehnte sind mit den Erinnerungen wieder durchlebt worden. Viel hat sich inzwischen getan, auch was das Waisenhaus und seine Bewohner betrifft. Dies nahmen und nehmen auch heute noch wir «Ehemaligen», die noch am Leben sind, dankbar zur Kenntnis. Die seit 1948 geltende AHV macht es möglich, dass in Armut oder Not geratene Familien nicht einfach brutal auseinandergerissen werden, die Eltern ins Bürgerheim, die Kinder ins Waisenhaus. Alle Kinder, das erfuhren wir bei unseren späteren Zusammenkünften, erlebten ihr einstiges Schicksal als Makel, der sie lebenslang verfolgte. Ziger-Martis kämen heute mit der IV-Rente gut zurecht, Marti könnte viele der mühsamen Wege weglassen. Berti und Karli fänden ein Zuhause in einem spezifisch auf ihre Behinderung ausgerichteten Heim.

Für die jetzigen Generationen aber hören sich diese Erinnerungen an wie ein Märchen.

Annemarie Zogg-Landolf

Zeichnungen: Julia Zogg, Enkelin

Zeichnungen: Julia Zogg, Enkelin